歷史沿革

1950年,建祠堂圩鄉。

1958年,與藍屏鄉合併更名上游公社。

1961年,分設祠市公社。

1984年,改為祠堂圩鄉。

1995年,撤區並鄉,與藍屏合併為祠堂圩鄉。

2015年,撤銷祠堂圩鄉,設定祠堂圩鎮。

行政區劃

區劃沿革

2011年末,祠堂圩鎮轄大興村、洞庭村、龍田村、岩頭坪村、潘星村、宅頭村、大基村、鄧岩村、東毛山村、石且背村、祠市村、大禾村、栗木村、大井村、水頭村、坪石村、坦頭村、山口村、背山村、石壩村、桃源村、吳家塘村、藍屏村、新鋪村、東塘村、小水村、桐木村、肖家山村、虎溪村、黃土村、奔山村等共31個行政村,下設199個村民小組。

2015年,祠堂圩鎮下轄坦頭、坪石、水頭、大井、栗木、大禾、東毛山、鄧岩、祠市、砠背、大基、宅頭、潘興、岩頭坪、龍田、洞庭、大興、山口、石壩、背山、桃源、吳家塘、藍屏、新鋪、東塘、小水、桐木、肖家山、虎溪、黃土嶺、奔山31個建制村。

區劃詳情

截至2020年6月,祠堂圩鎮下轄17個行政村。鎮人民政府駐祠市。

地理環境

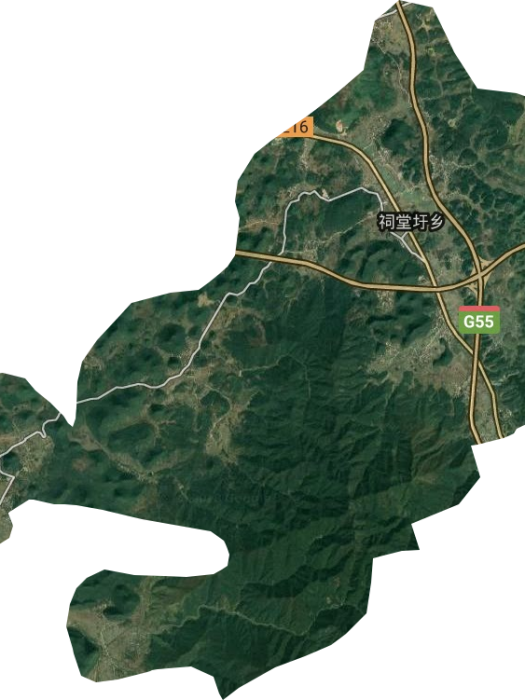

位置境域

地形地貌

祠堂圩鎮境內大部分為丘陵地形,喀斯特地貌,地面海拔高450米。

水文

祠堂圩鎮境內無大河流,有小(I)型水庫1座,山塘11座,屬水資源匱乏的乾旱地區。

自然災害

祠堂圩鎮冰凍基本每年發生1次,2008年的冰雪災害,涉及境內所有的行政村,受害面積513公頃,損壞房屋300餘間。

人口

2011年末,祠堂圩鎮轄區內總人口23460人,其中常住人口17092人,流動人口6369人。總人口中,男性12804人,占54.6%,女性10656人,占45.4%;14歲以下人口6601人,占28.1%;15~64歲人口15866人,占67.6%;65歲以上人口1890人,占4.3%;人口漢族為主,達23435人,占99.9%,另有少數民族24人,占0.001%。人口自然增長率6‰。

2017年末,祠堂圩鎮常住人口21894人。

截至2019年末,祠堂圩鎮戶籍人口26166人。

經濟

綜述

2011年,祠堂圩鎮財政總收入442萬元,完成財政總支出449萬元。農民人均純收入3775元。

2019年,祠堂圩鎮有工業企業26個,其中規模以上2個,有營業面積超過50平方米以上的綜合商店或超市20個。

農業

祠堂圩鎮有農業耕地面積852.5公頃,主要農作物以水稻、薯類為主,經濟作物有烤菸、花生、百合等。2011年,優質稻1.42萬畝,總產5642噸;花生204畝,總產500噸。畜牧、水產業以豬、魚為主,2011年,生豬出欄1.82萬頭,產魚126噸。

工業

祠堂圩鎮工業以鞭炮、竹木加工為主。2011年工業總產值1800萬元。

金融

2011年,祠堂圩鎮有信用社2個,營業額9000萬元。

社會事業

教育事業

2011年末,祠堂圩鎮轄區內有中學2所,中心國小2所,村小12所,幼稚園14所。有教職工102人,在校學生1862人。

文化事業

2011年末,祠堂圩鎮轄區內有文化站1處,村級文化活動中心17處,各種圖書室20個,藏書20萬餘冊。

醫療衛生

2011年末,祠堂圩鎮轄區內有中心衛生院2所,定點村級衛生室21所,專業醫護人員40人。

社會保障

2011年末,祠堂圩鎮城鎮最低生活保障戶數2戶,人數2人,支出4000元。農村最低生活保障戶數789戶,人數1163人,支出120萬元。優撫對象90人,支出25萬元。農村五保供養對象122戶,132人,支出25萬。敬老院1所30人,支出15萬元。

郵政電信

2011年末,祠堂圩鎮有郵政代辦點2處,有線電話管理處2處,移動代辦點1處,裝有程控電話4000台,用戶普及率17%。

交通

祠堂圩鎮境內有永連公路貫穿全境,另有二廣高速和廈蓉高速經過交匯。31個行政村,村村通水泥路。

歷史文化

祠堂圩鎮因舊時此地有一劉公祠堂,後建圩,因而得名祠堂圩鄉。