基本介紹

- 中文名:楊清漢

- 國籍:中國

- 民族:漢族

- 籍貫:皋蘭縣西岔鄉陽面窯村

- 出生日期:1882年

- 逝世日期:1949年

- 性別:男

赴日本留學,學成回國,半治學半隱居,發展水利,生活瑣事,以讀書筆墨為伴,

赴日本留學

1913年,甘肅選派皋蘭縣的楊清漢和金塔縣的趙子俊二名學生,啟程赴日本留學。年僅20歲的楊清漢,先在日本法政大學學習。兩年後轉入日本明治大學專攻法學。學習四年畢業後被授予法學學士學位。在六年的留日生活中,先生除勤奮學習、攻讀法學外,還時刻關心著祖國和家鄉的形勢。鑒於當時甘肅留日學生太少,先生曾多次致函甘肅總督張廣建,懇求增派甘肅留日學生。最後張批准先生懇求,增派甘肅籍留日學生六名,前往日本留學。先生被舉為留日學生的經理員,負責學生會的日常事務。學成歸來後,甘肅總督對歸來的學子十分器重,在轅上紮起彩門,安排酒宴款待,熱烈歡迎。

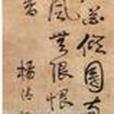

日本留學時的楊清漢(後排中)

留學期間,楊清漢先生參加了孫中山領導的同盟會。他十分崇拜革命先行者孫中山先生信仰三民主義,在日本即加入了同盟會,並組織甘肅籍留日學生在日比谷公園聆聽黃興的演講,還和黃興、孫科等合影留念。可惜此照片在十年“文革”動亂中被紅衛兵和造反派抄家遺失。

學成回國

1919年,楊清漢從日本學成回國時,年輕氣盛、躊躇滿志,想施展自己的抱負。但歸國後事與願違,遇到的正是軍閥混戰、各霸一方、時局不穩、民不聊生的局面。先生所學法學專業無所實施,只好從事教育事業,謀求教育救國。從歸國後的20世紀20年代到20世紀30年代,十多年間,他歷任甘肅公立法政專門學校教員兼教務主任、蘭州中山大學教授、甘肅大學教授,並任教務主任和訓育長等職。先生在任教期間,以博學多聞、治學嚴謹、樂育英才而著稱。在長達十八年的教學生涯中,他自甘清苦、筆耕舌織,為訊息閉塞、文教落後的鄉邦古土培育了大批人才,堪稱桃李遍天下。先生為人耿直,自律清廉,他所撰書的一副“兩袖清風人不信,一身辛苦我獨知”的楹聯,就是自我剖白的真實寫照。由於國民黨政府的腐敗無能,他所追求的三民主義無法實現,加之和南京政府派來甘肅教育界的新派人物田崑山、駱力學等政見不和,他所信奉的教育救國的理想也破滅了,於是在1937年憤然辭職歸鄉。

半治學半隱居

1937年辭職回到陽面窯後,楊清漢過起了半治學半隱居的生活。出戶時操心一些家務農活,領略田園風光,吸著新鮮空氣,一手拿著水菸袋,一手提著火繩,抽著水煙與鄉親們拉家長,噓寒問暖,很是逍遙。在家時,寫詩作文,著述立說,抄寫佛經,鑽研學問。當年曾與先生交厚的陳伯輔先生和魏振皆先生說:“清漢老兄,有真才實學,他不但詩文寫得好,而且書法也好。尤其品德清高,和一般人不一樣,和一般人不可比”。先生認為家鄉的田園生活與自己的思想是相吻合的,曾寫道:“離群宿居、離鄉背井、意見不合、辭職歸家。三碗飯,兩顆蛋,足夠我飽”。1937年,曾與先生交厚的留日同學賀耀祖出任甘肅省政府主席,賀將先生接到官邸敘舊,並要他去酒泉當縣長,被先生婉言謝絕了,後來賀又要他當省圖書館館長,他也堅辭未就。

發展水利

皋蘭縣十年九旱,尤其北山一帶更乾旱,乾旱經常威脅著人民的生活和生命。楊清漢先生有遠見卓識,悟出只有發展水利,才能改變家鄉十年九旱的面貌。為解決乾旱,他自作嘗試,花費銀元400元,從安寧堡水掛莊(現安寧區所轄)請來高級木匠,打井製作木輪提水工具(俗稱水掛子)兩台,澆灌農田。當時有人譏笑說:“把個狗尿灘子(指劣地)還當水地發展呢”。先生則自信地說:“你不要看我的狗尿灘子,以後會變樣子的”。先生非常自信,親自動手,對所請修水車的匠工十分厚道,報酬加倍。經過認真的琢磨與推敲,換牲畜不停車,一晝夜可澆地一垧多(一垧合兩畝五分),共發展水地四十多畝,在遠近稍有名氣。尤其是在大旱之年,人畜飲水困難的黑石川、董許莊、白崖川、馬家灣等村,車拉驢馱水掛子上的水,解決了人畜飲水的困難。後來的天生泉、新生泉、百眼串井也是在“水掛子”的基礎上開發出來的。民眾把這一塊地區還稱為楊家園子。

生活瑣事

先生辭職歸里,民眾敬而畏之,認為是留洋學生、大學問家、顯要人物,多不敢接近。但先生平易近人、生活儉樸,喜歡和大家閒談聊天,想多知道一些鄉間和老百姓的事,民眾也想從先生口中知道一些外面的新鮮事。先生對周圍民眾和藹可親,對自己的兒孫要求嚴格。在乎日生活和閒談中,他以自己豐富的知識閱歷結合遇到的人和事,用警句、格言、楹聯、詩歌等形式,說服教育民眾,有些話大家記憶猶新。

先生回歸故鄉十多年,抱著“和為貴”的思想,以自己的聲望和法學知識,調解鄰里之間的矛盾。如陽面窯魏家多年的土地糾紛,經他調解予以解決。尤其對陽面窯、峴子、白崖川每年耍社火常引起打架鬥毆等情,先生親自出面勸解,阻止了糾紛的再度發生。父老鄉親們稱:先生對自家的事不多管,對大家的事管得好,是我們的“泥老爺”。

以讀書筆墨為伴

除了應酬一般事務外,先生多以讀書筆墨為伴。他撰有四本法學專著,手稿在“文革”中抄家失落,殊屬可惜。先生亦擅長書法,曾與隴上書法大師魏振皆結為忘年交,深為魏氏稱道。其書法功底渾厚,瘦勁灑脫,墨跡流傳於民間。墨跡現徵集到的有《帝遣名花度一春》四屏真跡和《楊氏家譜序》《楞嚴經》抄本手稿等。先生晚年在家著書立說,寫有不少作品。這些作品。連同他留日時在日比谷公園歡迎黃興等人的珍貴留影及不少書籍,都在“文革”中被造反派抄家時丟失。先生晚年在研究各種史書的同時,對佛學也很有研究,抄寫了不少經文,如《楞嚴經》《華嚴經》等。先生跟年歲相當的老人聊天時,也講一些佛經中的哲理,但從未見到先生有燒香拜佛的事。(李廷材)