基本介紹

- 中文名稱:玉琀

- 出土地點:湖北省隨州市擂鼓墩1號墓

- 館藏地點:湖北省武漢市東湖路156號

- 所屬年代:周

- 所屬博物館:湖北省博物館

- 所屬地區:湖北武漢

文物介紹

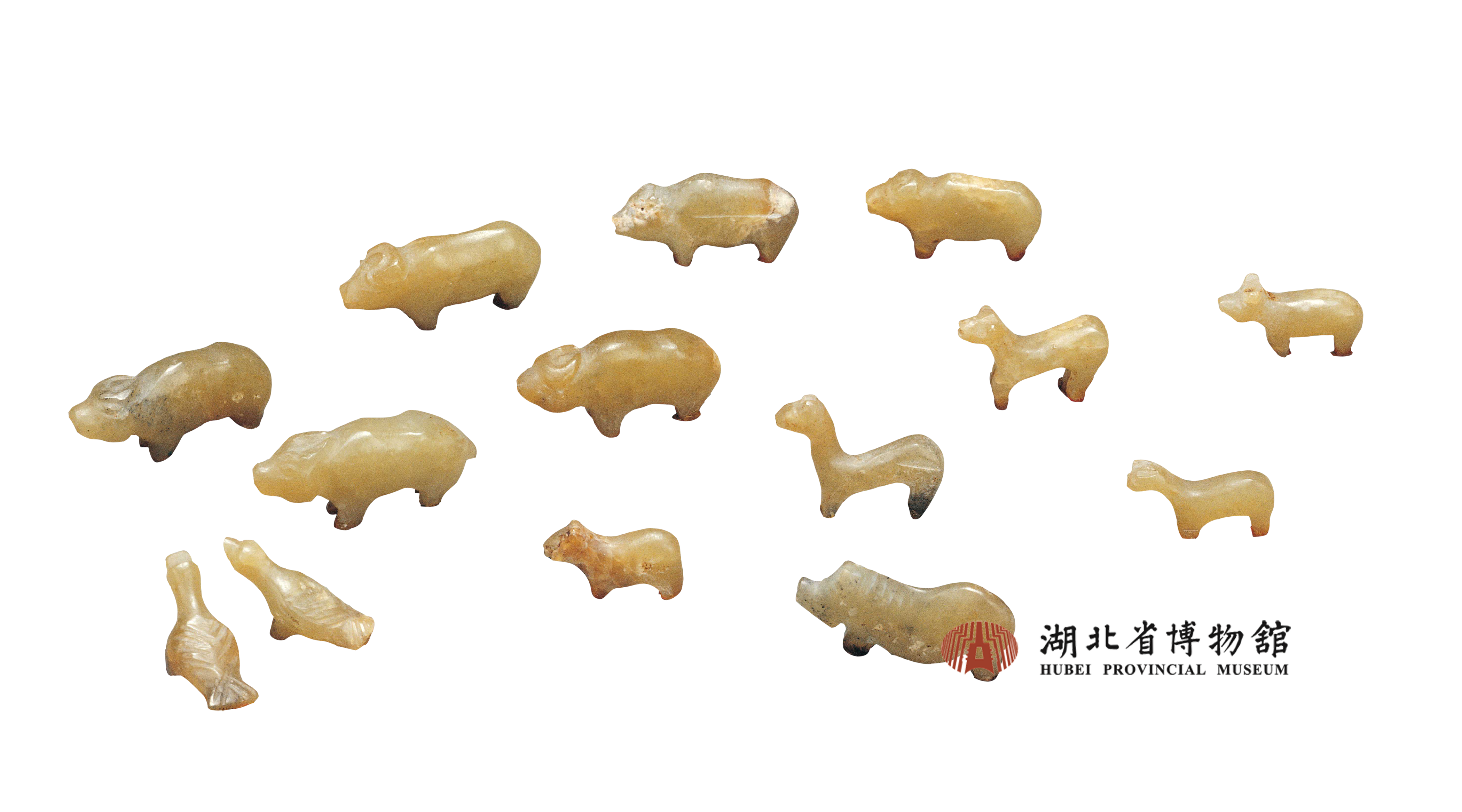

此展品為東周(戰國早期)文物。最大者2.1×0.2×1厘米。玉器。土時間:1978年,出土地點:湖北省隨州市擂鼓墩1號墓。

玉琀是放在逝者口中的陪葬品。古人認為,只要口中含著玉做的器物就能繼續享受生前的一切,而玉石堅固溫潤的特性不僅能夠令屍體不腐,還能使魂不離魄,以此求得永生。史籍中記載了米、貝、珠等口含,1953年在河南安陽大司空村發掘的商代墓葬中出土了8件玉做的口含。東周時期的玉琀多為動物造型,漢代的玉琀多以蟬的形象出現,寓意死者可以像蟬一樣蛻變,脫離死去的肉體,讓靈魂得以延續。

在曾侯乙的口腔和顱腔內,發現了21件圓雕玉器,包括6隻牛、4隻羊、3隻豬、3隻鴨、3條魚和2隻狗,可謂“六畜俱全”,這些小動物雖然只有豆子或米粒大小,卻刻畫入微、動靜有致,魚鰭、豬鬃等動物特徵都簡練而逼真,堪稱微雕技術的鼻祖。口中塞滿這些玉器,不僅為了讓曾侯乙死後繼續享用,也寄託了六畜興旺、福蔭子孫等美好願望。

曾侯乙墓——戰國早期的禮樂文明1978年5月,考古工作者在湖北省隨州市發掘了擂鼓墩1號墓。這是一座戰國早期大墓,墓主人是一位名叫“乙”的曾國國君,爵位為侯爵,下葬年代不早於公元前433年。墓中文物共出現了208處刻有“曾侯乙”字樣的銘文,因此習慣上稱墓主人為曾侯乙,而這座墓葬墓也更常被稱為曾侯乙墓。這座深埋地下2400多年的寶庫分為西、北、中、東4個槨室,呈不規則多邊型,總面積達220平方米,共出土了15000多件文物,其中,由世界上最大最重的青銅編鐘、編磬、琴、瑟、排簫、篪等組成的交響樂團,是一座名副其實的藝術博物館和音樂廳。許多未必聲名顯赫的玉器、漆器,也以精湛的工藝和奇特的外形令人嘆為觀止。作為20世紀中國最重要的考古發現之一,曾侯乙墓為我們完整再現了古代貴族禮樂制度中的鐘鳴鼎食以及先秦時期的生活場景,也改變了人們對先秦時期中國南方文化的認識,在世界音樂史上留下了濃重的一筆。今天,這些珍貴的文物被陳列在湖北省博物館最重要的展廳當中,在這裡我們可以想像古人在短暫的生命中追求靈魂的永恆,以精湛的藝術表達對神明的敬畏,熱愛生活,追求美好,充滿浪漫的情懷。