戰役簡介

三次攻勢,共殲滅

國民黨軍隊30萬8千多人,攻占城市77座。共產黨占領區面積已占黑土地的97%,人口達到86%。民主聯軍發展到十二個縱隊,又一個炮兵縱隊,一個鐵道兵縱隊,十七個獨立師加地方軍,共105萬人。國共兩黨在黑土地上的地位,已經發生了根本性的變化。

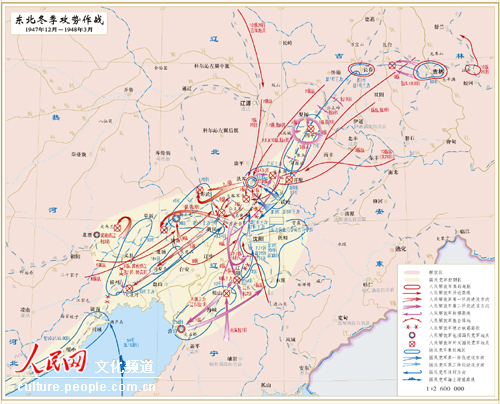

東北冬季攻勢敵我態勢圖

東北冬季攻勢敵我態勢圖“血液是勝利的代價。”

戰役進程

東北國民黨軍在1947年在共產黨的

東北秋季攻勢下連遭失敗後,被迫困守於

錦州、瀋陽、

四平、長春、吉林等28座城市。經過整補共有13個軍(師)、45個師(旅),連同特種部隊及保全團隊,總兵力增達58萬餘人;但突擊力量削弱,士氣低落。國民黨軍東北行轅主任

陳誠為保障“遼西走廊”與瀋陽的安全,在吉林、長春、

四平,各配置3至5個師進行獨立防禦,在

錦州至瀋陽段鐵路沿線及其兩側要點,各以1至2個師守備。並相互支援,另隨時在瀋陽與鐵嶺集結重兵,實施

機動應援。

東北民主聯軍(1948年1月改稱東北人民解放軍)司令員兼政治委員

林彪、副政治委員

羅榮桓,為不給國民黨軍以喘息之機,決心趁江河封凍,便於部隊行動之機,集中最大兵力發動冬季攻勢。首先對北寧路(北平至瀋陽)錦沈段及其兩側之國民黨軍展開進攻,調動並殲滅其援軍。

12月15日,民主聯軍第2縱隊與第10縱隊一部突然

包圍法庫,第7縱隊由

鄭家屯南下,準備協同第2縱隊攻取法庫;第1、第3、第6縱隊分別向

新民、法庫、

鐵嶺、瀋陽間前進,準備阻擊由瀋陽出援的國民黨軍;第10縱隊主力進抵昌圖、

開原地區,擔負側擊任務;第4縱隊主力直逼瀋陽。民主聯軍這一突然行動,迫使國民黨軍急令新編第6軍新22師由鐵嶺向西出援,解法庫之圍。17日,第2縱隊在

鐵嶺西南娘娘廟地區殲新22師1個團;第7縱隊在法庫以南大孤家子等地再殲暫編第59、師1個團。

國民黨軍為確保

戰略中樞瀋陽,急從長春、

四平、遼南等地抽調新編第1軍及第71、第53軍主力等部共7個師至鐵嶺、瀋陽地區,準備解除民主聯軍對瀋陽之威脅。民主聯軍為調動與分散國民黨軍的兵力,遂以第1縱隊第3師佯攻法庫,以第2、第7縱隊酉取彰武,而以主力進至瀋陽西北石佛寺地區,伺機打援。28日,第2、第7縱隊攻克彰武全殲守軍第49軍第79師。

與此同時,第4縱隊一度突入瀋陽市皇姑屯。第6縱隊在瀋陽西北萬金台殲滅國民黨軍整編第207師1個團。但國民黨軍仍按兵不動。為誘國民黨軍出援,民主聯軍仍以主力隱蔽待機,以一部兵力

奔襲、捕殲其分散孤立之部,連克黑山、

大虎山、台安等地。據此,國民黨軍誤認為民主聯軍已分散,遂調集瀋陽地區可能抽調的15個師,於1948年1月1日分別自

新民、瀋陽、鐵嶺向瀋陽西北出擊,企圖乘機尋殲該地區之東北人民解放軍,並解法庫之圍。5日,解放軍第2、第3、第6、第7縱隊,將西出之國民黨軍左路新編第5軍(欠1個師)

包圍於新民以北

公主屯地區。下午,對其展開猛攻,至7日晚,殲滅新5軍(欠1個師)2萬餘人。中、右兩路援軍,懼怕被殲倉皇回撤。為進一步打開遼西局面,東北人民解放軍第1、第8縱隊乘勝於26日攻占新立屯,殲滅守軍第26師;第9縱隊於30至31日先後進占溝幫子、大凌河鐵橋,殲第60軍第184師一部,並占領盤山。至此,戰役第一階段結束。

第二階段,解放軍以第3、第10縱隊和第l縱隊1個師位於瀋陽以西,分別繼續圍困法庫,並

牽制瀋陽國民黨軍;主力轉兵遼南。在第1縱隊主力、第2、第7縱隊和第6縱隊1個師於瀋陽以南準備打援的

掩護下,第4、第6縱隊及炮兵主力和南滿獨立師,於2月6日攻克遼陽,全殲守軍暫編第54師等部,20日,再克

鋼都鞍山,殲第52軍第25師。隨後,第4縱隊與南滿獨立第1師乘勝南下

營口,在強大軍事壓力與政治爭取下,

營口守軍暫編第58師起義。至此,解放軍全部收復遼南地區,控制了

營口海港。

其間,解放軍第10縱隊等部追殲法庫

突圍守軍暫編第62師大部於

開原、法庫之間,繼克開原。在解放軍的連續打擊之下,瀋陽之國民黨軍顧此失彼。此時,

四平僅有第71軍第88師和一些保全團守城。解放軍乘機發展勝利,以第1、第3、第7縱隊及1個獨立師,於3月13日攻克

四平。在此期間,吉林守軍第60軍於3月9日棄城撤至長春,吉長地區之解放軍4個獨立師當即發起追擊,收復吉林。

冬季攻勢的戰鬥

1947年12月15日開始、1948年3月15日結束的冬季攻勢,第一仗攻克彰武,全殲守軍49軍79師,接著將新5軍43師、195師聚殲於

公主屯地區。第二階段攻勢轉向遼南,先後攻克遼陽、

鞍山,迫使

營口暫58師火線起義。乘冰雪未融化,鋒銳指向

戰略要地

四平,一舉奪下。吉林守軍見勢不妙,棄城逃進長春。

血戰彰武

秋季攻勢還未降下帷幕,雪花就扯開了冬的幔帳。一層又一層,紛紛揚揚,把煙火薰燎的戰場打掃、鋪撒得晶瑩、銀白。純淨而冷酷的雪白統治了空間,還想掠劫時間。手錶上的時針,因氣溫驟降變得踉踉蹌蹌。倒是揣在胸前、今天已經差不多成了古董的懷表,以從容自若的步履顯示著自身的優越。

瑞雪兆豐年。從1946年的奇寒中走出來的共產黨人,天天月月都是金秋。眼下,他們又要收穫一座血城――位於瀋陽西北的

鄭家屯和

大虎山鐵路線上的彰武。

守軍利用彰武縣城周圍高地,修築很多

地堡。奪占彰武,首先要控制這些

制高點。

在這次占斗中榮立特等功,成為戰鬥英雄的黃達宣,所在連

攻擊目標為城南山上一座苗圃。排長黃達宣的3排為尖刀排。

老人說,看地形時,哪兒有棵小樹,哪兒有堵雪牆,哪兒有個雪窪,都指點得清清楚楚。哪個班從哪兒上,哪個組爆破哪道障礙物,炸藥包放什麼地方,拉火後在哪兒隱蔽,哪挺

機槍打哪兒,掩獲誰,都講得明明白白,落實到具體人。

回來後,又在沙盤上反覆演練。實戰時只在1排

攻擊時出點意外,被敵人火力壓迫在雪坡上。這時,3排已將幾座

地堡炸毀,完成任務了。見狀,他立即將3排兵分兩路,從側翼攻了上去。

外圍戰鬥很順利,2縱和7縱都按預定計畫控制了

制高點。

攻擊縣城,5師5分鐘

突破防線,5小時結束戰鬥。守軍依託工事頑抗,不斷組織反衝擊,都被打垮。整個戰鬥呈一面倒趨勢,沒有僵持,也沒有幾次衝擊不下的情景。

這一節的題目,似乎不妥?

劉學友老人說:從軍政大學畢業後,長那么大第一次上戰場,就是在彰武前線搶運傷員--我是民工大隊的副大隊長。

衝擊道路的雪地上,紅的,黃的,到處是傷員和烈士遺體。第一次見到那場面,真懵。民工比我還懵,問我:這個腿斷了,那個腦袋有個窟窿,先背哪個呀?我哪明白呀!可烏紗帽戴在頭上,也不能裝孬,就說:什麼這個那個的,快背!第一個腸子出來了,我不大敢看。那個傷員還明白,但說不出話,就用手抓摳我的肩膀,那意思是感謝我背他。我這眼淚都要下來了。都是軍人,人家打仗命都豁出去了,咱背一下子算個[毛求]?就說:好同志,你放心,我一定把你背出去!背幾次就有經驗了,先摸摸鼻子有沒有氣兒,先背重的,後背輕的。重傷員大都不會說話,一是流血多,二是凍的。有的抓住你就不放。是輕傷,就告訴他:先等會兒,我先背重傷的,馬上就回來背你。

我背回10多個傷員。身上弄得那血呀,凍得嘩啦嘩啦的。回去後,棉衣都擰出血來,做夢都粘乎乎的。

最後處理烈士遺體。用大車拉,一車十幾個,二十幾個,一車車拉到山上一個大坑裡埋了。我們弄的那個大坑裡有幾百。開頭有木柜子,後來沒有了,就那么埋。木柜子都是老鄉的,東北家家戶戶都有那種裝米的一人長短的大柜子。不管在什麼地方,打一仗,附近村子的米櫃就光了。

大坑旁山坡上有個廟,廟裡有個和尚,站在那裡,閉著眼睛,直念“阿彌陀佛”……

血染王道屯

攻占彰武后,2縱、3縱、7縱將新5軍兩個師,

包圍壓縮在瀋陽西北王道屯、文家台、黃家山和

公主屯一帶村落里。

王道屯一仗打贏了,也打慘了。

張耀東老人,當時是2縱6師17團1營1連3班副班長。

老人說:王道屯是個不到50戶人家的小村子。敵人是195師585團,已經修好了

防禦工事等上了。偵察報告卻說是一個連加個營部,剛進村。團里決定趁敵人立足未穩,衝進去把它一口吃掉。

就我們一個營

攻擊。1連、2連並肩

突破,3連是

預備隊。村口有個胳膊肘彎兒,兩個連全打那兒了。那輕重

機槍打的呀,就像用掃帚似的,雪打得都迷眼睛,我的狗皮帽子穿倆窟窿。3連再上,也不講究

戰術,還是硬上,也打趴那兒了。

頭天夜裡飄一夜大雪,深沒膝蓋,雪一停,那天“嘎嘎冷”(東北話,形容天極冷)。我的腳指甲全凍掉了。你想想,從上午9點多鐘到天停黑,就那么在雪窩子裡趴著,那人能怎樣?可當時不知道,好你也沒覺怎么冷。我趴在個尺把深的車道溝里,前後左右全是人,黃糊糊的,血糊糊的,把眼睛都看紅了。大都是負傷後凍死的。團里擔架連沒來。營連幾副擔架也都打那兒了。沒火力

掩護,有擔架也上不來呀。

天快黑了,炮響了,後續部隊上來了。我們開始

衝鋒。都凍僵了,也爬不起來呀,爬起來也晃晃悠悠站不住。站不住也沖了進去!人到了那份兒上,什麼想不出來的事都能做出來。我還炸掉了個

地堡,立了一大功。

戰鬥結束,我把全連

機槍劃拉劃拉扛回來,5挺,扛兩次。一看人,連長,通信員,司號員,還有個4班副,都是趴在

車道溝里活下來的。還有在後邊做飯的司務長和兩個炊事員。全連126人就剩8個。2連剩21個,3連剩40多。早晨還一口鍋里吃小米乾飯,豬肉燉粉條兒,都嘮快勝利了,也該回家娶個老婆,好好種上幾畝地過日子了。昨晚一個連住半拉村子,現在連一鋪炕也住不滿了。一個個活蹦亂跳的人,這么快就沒了。

指導員和我的排長都是蘇北人。

指導員總愛講將來辦集體農莊,用拖拉機種地。有人問他拖拉機什麼樣兒,他愣了一下,笑笑,說不知道。排長對我可好了,行軍給我扛槍背行李,吃飯總往我碗裡夾肉,說你有文化,好好乾,將來有出息。他說惦著要看看“樓上樓下,電燈電話”。夜裡行軍老遠見到瀋陽燈火通明,就說將來一定要進去看看。打下彰武有電燈了,卻停電,只看到個電燈泡。

(有的老人說,他老家的鄉親們到今還在點煤油燈。)連長不知怎的說了句“燒水”。通信員端來熱水讓他洗腳,他傻了似地愣坐在炕沿上沒反應。通信員碰碰他,他一腳踢翻臉盆:洗你媽個巴子!吼一聲,抱著腦袋蹲在地上,嗚嗚哭。

要去看看倒下的戰友,團里不讓。縱隊派來文工團演節目,讓我們去看。誰還有那心思呀!

唉,王道屯,王道屯,王道屯……

血濺文家台

厚重的積雪,壓迫著山嶺、溝谷和大地。

文家台的茅草房好像承受不住了,擠擠擦擦地依靠在一起。坡坎上的房子,坡上的一邊被雪埋住了,另一邊露出黑褐色的泥牆。冰錐像巨獸的獠牙掛在屋檐下,窗戶紙在風雪中發出嗚嗚的顫音。破處用爛布團塞著,遠看就像亂七八糟瞪著的一支支黑眼睛。

新5軍軍部、43師和195師殘部,軍長陳林達和師長謝代蒸,留光天,就是在這裡被殲滅、俘獲的。

雪野中一場血戰。

3縱7師20團3營,最先衝進文家台。

趙緒珍老人說:當時我是宣傳股長,隨3營做戰時宣傳鼓動――那時好像還沒有“蹲點”這個詞。突進去敵人就反衝擊,一次又一次,想把我們趕出去。新5軍是精銳,裝備好,也真有股子死硬勁頭。幾次反衝擊被打下去,就組織軍官敢死隊,端著

衝鋒鎗往上沖。沖不動了,就把屍體壘成肉垛子工事堅守,或是推著屍體一點一點往前拱。

3營據守村邊一個地主大院,房子和圍牆打得七裂八半,窟窿豁子冒煙起火。不斷有人倒下。髒污的雪地上,烈士和傷員倒臥在一起。能動彈的,就撐著爬著,找個背風的角落偎著。

營長犧牲了,副營長、戰鬥英雄李海西也犧牲了,教導員張林經(離休前為原昆明軍區炮兵政委)負了重傷,副教導員在後邊組織搶動傷員。沒人了,我就指揮。

我抱挺加拿大式

機槍。不管傷得怎樣,能拿動槍的都打。也不知打死多少,就看見黑糊糊的一片。天亮了也未注意,打完仗一看哪,

陣地前開闊地上沒膝深的積雪沒白色了。最前沿一條20多米寬的乾河溝,米把深的河床都填滿了。

3營傷亡2/3,一座大院也快紅了。唉,別提了。戰鬥後期,有些傷亡是自己的炮火打的。炮縱四個營調上來,初學乍練,有的炮彈打到自己

陣地上了。

被自己的炮彈打死,那滋味兒不一樣。可大家還是挺高興,不然傷亡就更大了。

沒打過仗不知道,一聽說傷亡多少多少嚇一跳,以為都死了。一仗下來,一、兩個月養好傷,大部份又都回來了。可在那“鬼呲牙”的天裡打仗,受傷搶救不及時就完了。好人都凍僵了,傷員流那么多血能受得了?什麼姿式都有。縮頭袖手的,往屋裡爬沒爬到的,互相摟抱著取暖的,扯也扯不開……唉,別提了。

敵人也是,大都是凍死的。有的

衝鋒時打傷了,腿一軟就跪那兒了,雪深,也不倒,一劊兒就硬梆梆凍那兒了。一個個呲牙咧嘴,鼻涕拉花的,有的坐在那兒,瞅著好人似的,臉上還是副笑模樣……

打完仗,一個個身上血呀雪呀冰呀的,也不愛說話。有的就蹲在那兒,叭嗒叭嗒抽菸,叭嗒叭嗒掉淚……

四戰四平

一場雪下來,太陽一照,沒到中午就開始融化了。水嘰嘰的,一抓一個團。

太陽落山,一晚上又凍得硬梆梆的。

1縱、3縱、7縱

攻擊,炮縱160多門

野炮、

榴彈炮、

山炮轟鳴。仍由1縱司令員

李天佑指揮。1縱首先突入城內,3縱和7縱也相繼

突破。23小時結束戰鬥,一雪三戰

四平之恥。

7師出了點麻煩。

二保臨江時,呂效榮率領煅擊排衝進敵團指揮所。一顆子彈從左耳打進,從腦後穿出,組織股把他的名字寫進了“烈士花名冊”。

四戰四平,又險些當了

烈士,一塊彈片至今還嵌在肺尖上。

(採訪過的身上帶著彈片的老人,很多都是在

四平留下的“紀念”。)部隊衝到城根時,兩個暗藏的火力點,突然在屁股後面打響了。前後夾擊,

突擊連都打在雪地上了。

師長在指揮所罵:娘賣X的,都趴著乾什麼?怕死鬼,給我沖!

師長罵團長,團長罵營長:你們怎么搞的?怕死鬼………

團長沒罵完,教導員薛新文跳出指揮所,一揮手槍:跟我上!沒衝出20米遠,就被打倒了。

很多老人都記得薛新文:中等個子,小白臉,火暴脾氣,能說能幹能打仗,自尊心特彆強。

教導員犧牲了,副教導員呂效榮帶人上,也被打在那兒了。前邊趴著帶突擊連的副營長,也負了重傷。那血,一會兒就把水嘰嘰的雪浸紅了。

全營340人,打完仗算上炊事員不到150人。

槍被搶下了。副連長受了處分。

血腥和屍臭。早已被歲月的風雨洗刷罄盡了。但戰爭的遺蹟,在今天的

四平清晰可見。

英雄街有座“大破樓”,裡面住著幾戶人家,還有個五保老人。那種彈痕累累的殘破,一眼就能與被風雨剝蝕的殘破區別開來。

“

四平”這個名字本來另有出處,一些四平人卻那么自信,說是這裡當年打了四次,才得名“四平”。並認為這個名字不吉利:叫個什麼不好?叫個“

四平”――不打四次能安穩平靜吧?

黑土地的烈士

四平有條“仁興街”――那是為紀念倒在血城中的鄧華縱隊長1師師長馬仁興而命名的。

遼源有座“樹棠山”――那是為紀念3縱8師-位排長陳樹棠而命名的。

錦州有條“士英路”――那是為紀念2縱5師一位董存瑞式英雄梁士英而命名的。

筆者看過幾本黑土地英雄譜,僅一個3縱,命名的戰鬥英雄就有100多。

還有那沒有命名的。

黃達宣老人說,1946年9月,獨立旅1團攻打哈爾套。從偷襲未成就強攻。2連沒衝進去倒下一片,1連衝進去了,占領一座大廟。敵人反衝擊,你來我往打到下半夜,連長和兩個排長都犧牲了。腳下都是屍體,黑燈瞎火也不知還剩多少人。牆外就是敵人。他一遍遍小聲召集隊伍:1連的都出來!1連的都出來!數了數,站到他身邊的是7個人。打完仗再清點時,是18個。

他沒看,也沒想看看當時都有誰沒站出來。

老人說:從死人堆里爬出來的都是英雄,沒爬出來的也不能說“狗熊”。戰爭就是那么回事兒,再勇敢,再英雄,也可能有膽小、怕死的時候。誰都是爹媽養的,都是人。

從世間沒有任何力量能像戰爭那樣,更能檢驗一個民族、一個政黨、一個軍隊的優劣、強弱了。一個人也是如此。戰爭的雷電迅疾地鑄造著偉烈的男子漢,也在頃刻間把王繼芳之類的靈魂剝個清(精?)光。

只是,應該怎樣理解那種“兩頭冒尖”的部隊和人呢?

功臣思想嚴重,在脫離領導的途中,享樂腐化成風,驕橫霸道,發生問題很多。一帶隊人不負責任,被帶人不服從管理,由於帶隊人都是臨時指定的,甚至指定

警衛員(四縱),因此都是臨時觀點,弄得亂七八糟,有的中途就下車了,有的私自回家了等等。二賣公物搗買賣成了普遍現象,如九縱隊卅四名學員中就有卅名賣過東西,別的縱隊較多的有十縱廿七人,三縱廿四人,七縱廿人。三蠻橫作風嚴重,如四縱有三個人打了老百姓,還有一人打了很小的孩子。一縱七人打車夫,二、四縱隊繳車站執法戰士的槍亂打執法隊的槍,三縱對區政府人員發脾氣,四縱隊有大道上作障礙擋汽車拉他們,強迫要老百姓的拉糞車拉人,吊打退伍軍人(因偷了他們一件東西)與通化

縣委吵嘴,強迫老百姓做飯,不給做就要捆,嚇得老太太跪下磕頭,八縱的大鬧牡丹江戲園子,=九縱帶隊人廿六師參謀劉振江擅向肇東縣政府要糧三百斤,又向九縱某科長要錢廿五萬元,企圖從中貪污糧食錢(查出後,將錢追回肇東縣政府了)。《東北三年解放戰爭軍事資料》中的這段話,說的是各縱隊學員赴炮校學習途中的所作所為。

既然被選送到炮校學習,就應該是思想好,文化也比較高的,因而也是比較文明的。

1948年1月16日,東北人民解放軍政治部主任譚政在《關於人民軍隊建軍路線的報告》中說:XX師(即16師――筆者)是

井岡山下來的。是

紅軍的“老祖宗”,但部隊非常不團結,上下不團結,官兵不團結,軍民不團結,許多幹部因此要離開部隊,戰鬥力眼看著下降,那個部隊所謂有三凶主義:對敵人凶,對老百姓凶,對自己同志凶。⑤怎么個凶法呢?用有的老人的話講:打仗嗷嗷叫,像八路;搶戰利品,打罵老百姓,就像土匪了。

這種“三凶主義”的部隊可不止一個16師。東北野戰軍中另一支“兩頭冒尖”,“野”得很的七縱,在攻打

錦州老城時為了多撈資財和俘虜,

兵力部署上不僅考慮怎樣消滅敵人,還充分注意到不能讓別的部隊插進來。這樣一支很能打的部隊建國不久就被撤銷番號,有的老人說就是因為另一頭太冒尖了。

八路軍“到一處吃一處,吃空燒盡,有如蝗蟲,人民怨聲載道”,而國民黨正規軍卻“對居民紀律頗好”,這與多少年來通過各種宣傳工具進行的“傳統教育”,是格格不入的,乍聽簡直有點令人難以容忍。

沒有根據地,“到一處吃一處,吃空燒盡”,為了生存,不得不如此。

遼瀋戰役期間,一些部隊仍然“到一處吃一處,到一家吃一家,有的甚至連白條子都沒開”⑥,也是可以理解的。實際上,歷次農民起義,基本都是這樣子。

那時的共產黨人,敢直面人生,也不諱疾忌醫。

共產黨人就是這樣發展強大起來的。

“死一回了,夠本了。”小說上這么說,老人們也這么說。

但老人們還說:只有死過一回、幾回的人才更懂得生命的寶貴。

還有老人說:什麼叫打仗?打仗就是把腦袋摘下掛在腰上,一仗下來沒了,就算“成功”了;摸摸還在,就說“又生一次”。特別是參加尖刀連、突擊隊,當爆破手,上去下來多少次,就等於生死多少次。現在人有文化,打仗前寫遺書,我們那時“說遺話”,叫“再死一次”。有的還對老鄉和知心的說:到時候把我弄回來呀,可別叫狼狗擄了。

鐵與血與火,把曲一戰壕中人的靈與肉鑄結在一起。戰爭在鑄造生死與共的熱情和獻身精神的同時,也在鑄造冷漠、殘酷和野性。二者是統一的,統一於戰勝敵人的目的,統一於塑造戰爭中人的獨具的性格、感情和價值觀念。

在戰爭打響或即將打響的瞬間,一個初上戰陣的士兵,可能會情不自禁地驚叫一聲,掉頭逃跑。一個正待同樣動作的士兵,看到一個親密的夥伴倒下了,可能立刻就紅了眼睛撲上去廝殺。幾仗下來,一個在家連雞都不敢殺的人,可能對一個苦苦哀求的敵人傷兵無動於衷。一個再三教育別人不得虐待俘虜的連長、

指導員,可能會把子彈連同咒罵一齊射向舉起雙手的對手。

槍林彈雨中曠日持久的衝殺,耳膜飽受爆炸的衝擊,眼睛因硝煙和疲勞而充血、疼痛,逐漸地聽覺和視覺都模糊昏花了。味覺也喪失了,皮膚也變得粗厚、麻木了,神經也因過度緊張而遲鈍了。當一個人整個反應組織都被揉搓得變形了時,他的行為就是正常狀態下人難以理解的了。因為這時他已經不能算是正常的人了。

生活是大海,家庭是小島。游啊,游啊,累了,就爬上小島舒展一神經,歇息一下心靈和肉體。然後,再去搏擊風浪。

可他們不是“278團”,也不能去哈爾濱跳舞。而且,他們中有的還未到應該游向“大海”的年紀,有的則差不多應該在那“小島”上抱孫子了。

1948年1月24日,《東北野戰軍總部關於政治工作的綜合報告》中,有這樣一段:夏季戰役後,幹部中出現了一種

右傾情緒,感覺戰爭殘酷,死亡的威脅太大,認為

革命有前途,個人無前途,想脫離

前線到後方享樂。表現此種情緒的多為連排幹部,但尚不普遍,不嚴重,現在注意克服。此外部份幹部還有恐美的心理,怕

核子彈,怕三次世界大戰,怕國民黨失敗後美國直接出兵。因此顧慮戰爭的結束將遙遙無期。以血肉之軀搏擊鐵火的連排幹部和士兵,無論他們的生活曾經怎樣得非人,無論他們還將面對怎樣冷酷的人生,他們都是熱愛生活和人生的。不是好死不如賴活著。他們大都20歲左右,30歲左右,正是人生的好時候。再沒文化,再不浪漫蒂克,對明天也有追求和幻想。從“樓上樓下,電燈電話”,“用拖拉機種地的集體農莊”,到“二十畝地一頭牛,老婆孩子熱炕頭”,到最現實的一頓“豬肉燉粉條子”,或是更高級一點的“小雞燉蘑菇”,他們都想享受一下。而且,除了母親和親姐妹,他們來到這個世界還未親近過任何女人。連每到駐地都進行的傳統的宣傳活動,也不準接觸青年婦女。他們也有七情六慾,他們需要女人和家了,他們的生命已經走到這一步了。

一個人,無論怎樣軟弱無能,也無論社會意識如何,當他面臨死亡時,生命本身都會產生一種本能的抗拒。可在這裡能怎樣呢?逃跑抓住可能被槍斃,跑回家去也可能被“動員”回來。都是五尺高漢子,也實在叫人不恥。

命運不能選擇,危險和災難不可預測。死亡像影子一樣跟隨著他們,生命的終結輕易得就像彎腰揀塊石頭。又因為他們特別能打,就經常被派去打硬仗,打惡仗。這是他們的光榮和驕傲,同時死亡的機會也就更多。

於是,脾氣就變得暴躁,兇悍而又野蠻。當然也免不了想入非非,有條件就想乾點什麼。拚命打一仗,死都了結了,不死差不多也能了結。

可不能出大格。

把“兩頭冒尖”僅僅歸結為戰爭的殘酷,是難以使人接受的。但誰又能說與此無關呢?

幾乎每個老人都推薦幾個老人,說他當年多么勇敢,英雄。慕名而去,有的說忘了,有的講得味同嚼蠟。有的講著講著感情爆發了,“娘賣X的”和“媽個巴子”都來了,插句話都難。第二天接著談,有的又味同嚼蠟了,或是又“忘”了。

那經歷太可怕了。他們不想刺激別人,自己也不想做惡夢。

有老人給我讀了一首詩:葡萄美酒夜光杯,欲飲琵琶馬上催;醉臥沙場君莫笑,古今征戰幾人回?

那些死了幾次終於活下來的人,那些死幾次終於把只有一次的生命留在了黑土地的人,無論命名還是未命名,無論有名還是無名,都是英雄。

無論生者還是逝者,像黃達宣老人那樣以最小代價換取最大勝利者,為大英雄。

他們也有姓名

淞滬會戰,87師和88師守衛廟行。雙方殺得屍山血海。駐守南京的87師261旅要去增援,

何應欽不準。官兵聲淚俱下:日寇打進國內,怎叫我們袖手旁觀啊!

71軍黑土地上連連敗績,可從淞滬抗戰到南京、武漢保衛戰,在國民黨正面戰場上,到處都飄揚著它的旗幟。

1943年春,71師開進

怒江峽谷,與緬北日軍對峙。虐疾橫行,飲食極劣,不到一個月,88師能站起來作戰的只有一半人了。一半人也扼制了日軍攻勢。第二年反攻,遠征軍和駐印軍將日軍18師團、56師團全殲,21師團、33師團大部殲滅。日軍憑藉堅固工事和武士道精神,每座堡壘都戰至最後一人。攻打龍陵老東坡時,88師用坑道作業迫近敵人,發起突擊。白刃戰,手榴彈戰,槍托對打,扭跑翻滾。在指揮所觀戰的美國聯絡參謀組組長吳德上校,對11集團軍總司令宋希濂說:中國軍隊耐受困難的精神和作戰的勇敢,都是世界上少見的。

三戰

四平炮聲隆隆,美國駐長春領事館匆匆撤退,71軍卻奇蹟般地守住了四平。

若是抗戰,再打幾座

四平,再打出幾座血城,71軍將流芳百世。

8年抗戰,和日本人打紅了眼,打出深仇血恨。今天打中國人,也打紅了眼,打出深仇血恨。

戰爭輪子滾動起來,玉石俱焚,天使和野獸共生。

只是,中國人打中國人,多的是天使,還是野獸?

淞滬抗戰,19路軍漫街撒大豆。日軍皮靴踏上就滑倒了,兩旁大刀隊齊出,滾瓜般砍腦袋。三戰

四平,71軍如法炮製,在天橋上撤豆成兵。

軍人以服從命令為天職。武士道的日本軍人,服從天皇的意志。在

四平頑強抗擊的71軍,服從蔣委員長的意志。生要服從這種意志,死也要服從這種意志――委員長為他的將軍裝備了“成仁”的“中正劍”。

對日本人幾乎不用思想。他們漂洋過海跑來殺人,他們是侵略者,是強盜,是野獸。對共產黨也不用思想,蔣介石都替他們想好了,“共產共妻”,“紅鬍子”,“共匪”,“奸黨”……信不信都由不得你。給你一套“正統”的軍裝,和一支人類智慧結晶的美國槍,只管對準共軍射擊就行了。況且,那當口,你不殺他,他也殺你。

戰爭把人訓練成機器,像機器人一樣在佇列中操著正步。這被稱之為“威武”,“雄壯”。槍響了,眼睛紅了,個性沒了,人性沒了,只被獸性拖拽著狂奔。這被稱之為“勇士”,“英雄”。

共軍撤出

四平後,紅著眼睛從工事裡鑽出來的軍人,搶劫商店,強姦婦女,射擊任何敢於反抗和企圖制止他們的人,從平民百姓到和他們一樣的軍人。

獸性的慣力還在拖拽他們狂奔。

他們還是有思想的人嗎?

他們本來並不都是惡棍,他們本來曾具備中國農民一切美好的美德。若不是這場內戰,他們此刻會是個恭順的孝子,一個多情的丈夫,一個稱職的父親。可戰爭不允許他們如此這般。於是,人的七情六慾就變成了獸性的宣洩。

戰爭把一個個血肉之軀化成白骨,也讓一個個好端端的靈魂長出一截毛茸茸的尾巴。

黑土地上的老人說:咱當亡國奴那陣子,這疙瘩誰也不來。“大鼻子”把“小鼻子”趕跑了,都來精神了,自個把自個打得紅天血地的。唉,就自個打自個有能耐!

總結

歷時3個月的冬季攻勢,東北人民解放軍共殲滅國民黨軍156470人,其中俘敵105000人,斃傷43150人,起義8320人,攻克和收復

戰略要點

四平、吉林、

營口等城市18座,砌底切斷了北寧鐵路(北平至瀋陽)、中長鐵路(自哈爾濱西至滿洲里,東至綏芬河,南至大連)。迫使國民黨軍龜縮於長春、瀋陽、

錦州等孤立據點,為爾後全殲東北國民黨軍奠定了基礎。得到了黨中央的高度評價。

毛澤東主席在《評西北大捷兼論解放軍的新式整軍運動》一文中指出:“我東北野戰軍在冬季攻勢中,冒零下三十度的嚴寒,殲滅大部敵人,迭克名城,威震全國。”

在冬季攻勢中,東北我軍依據敵情的變化做到:第一,靈活地處理了集中作戰和分散作戰的關係,攻城作戰和力爭殲敵於運動中的關係。即:在敵分兵據守瀋陽、瀋陽外圍各重要據點以及中長路、北寧路各要點時,我分遣若干縱隊,以攻堅手段,圍攻大體上由一個師兵力據守的若干個

據點,並集中部分主力準備打授;當敵集中兵力分路出援時,我又適機集中兵力力爭殲滅援敵一路於運動中;估計敵已無力出援時,我再次集中一部分兵力,以攻堅手段奪取有較多兵力守備的敵

戰略要點。或分或合,全以能殲敵有生力量為依據。第二,從組織連續作戰著眼,恰當地處理了作戰與休整的關係。即:在一般情況下,組織各縱隊輪番作戰、輪番休整,以保持指戰員的體力,及時恢復戰鬥組織,進行連續作戰;在特殊情況下,如天氣嚴重降溫,極不利於部隊行軍、作戰時,則全軍轉入短期休息,整頓、補充部隊,恢復體力,以便在寒潮過後繼續開展攻勢。正是由於戰役指揮上恰當地處理了上述兩點,因而在這次攻勢作戰中,取得了突出的戰績。

東北冬季攻勢敵我態勢圖

東北冬季攻勢敵我態勢圖

東北冬季攻勢敵我態勢圖

東北冬季攻勢敵我態勢圖