人物簡介

1963年 生於內蒙古牙克石市,祖籍山東濰坊

1982年 入中央美術學院油畫系本科

1985年 獲得中央美術學院油畫作品一等獎,“前進中的中國青年美展”銀獎

1986年 畢業於中央美術學院油畫系並留校任教

1990年 赴德國布倫瑞克美術學院留學,

1995年 畢業於德國布倫瑞克美術學院自由藝術系,獲德國藝術類碩士和大師生學位

現生活工作在北京

主要展覽

2015年 北京白盒子藝術館,北京元典美術館

中國六零後藝術展,北京繽紛當代美術館

2014年 藝術哈爾濱“中國當代藝術展”

2014國際具象與抽象展,寧波文化館,湖南長沙美侖美術館

2013 年 上海雙年展“重新發電·回家的路”

中國著名藝術家聯展,法國巴黎斯坦內茲藝術館

2013法國馬賽歐洲文化首都年·李迪/蔡青作品展

中國當代藝術東歐巡展,克羅地亞國家雕塑美術館,波赫塞拉耶佛國家美術館

零界/中國首屆裝置藝術雙年展,北京當代藝術館/天津美術館

漂移的美院,北京上上美術館

2012年 繪畫·2012轉折的力量當代藝術展,北京49畫廊

借景·李迪個展,北京在3畫廊

框”里·框”外——寬度5:當代藝術展,北京當代藝術館

首屆新疆當代藝術雙年展,新疆烏魯木齊展覽中心

心起----李迪繪畫展 ,寧波美術館

融匯-拓新——海外歸國藝術家繪畫作品展,北京中華世紀壇世界藝術館

中式表現2012 油畫作品邀請展,無錫鳳凰藝都美術館

2011年 中國式書寫/當代藝術展,北京今日美術館

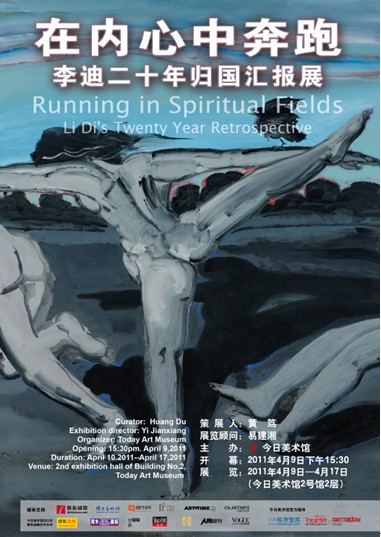

在內心中奔跑---李迪二十年歸國匯報展 ,北京今日美術館

2006年 和棋(裝置),德國朗姆斯賓格修道院

1995年 人的影像,德國漢諾瓦美術館

1994年 藝術!,德國波恩弗里德里希-艾伯特基金會藝術館

1989年 中國表現藝術展”,北京中國歷史博物館

1986年 第二屆亞洲美展”,日本福岡美術館

1985年 前進中的中國青年美展”(作品獲銀獎同時被中國美術館收藏),北京中國美術館

藝術評論

吳鴻:十年“河東”,二十年“河西”

李迪約我寫一篇關於他的展覽的文章。答應下來之後,我的腦海里第一個跳出來的問題就是“藝術何為?”——這個文言文的句式,如果用現代漢語來說,實際是兩個問題:一、“藝術”是什麼?二、“藝術”能幹什麼?在針對某個特定藝術家的作品的時候,套用這么宏大的命題,肯定會有些不妥,但是,在綜觀李迪的藝術經歷之後,我發現,唯有這個命題來作為一個線索,才能進入到他的藝術世界、他的內心……

我一直想有一些設問,但是實際上這些問題是不可能有答案的,因為時間不會重複,歷史不能重新再演練一遍。但是即使如此,也並不能說這些設問沒有意義。設問一:如果李迪一直沿襲他的成名作的風格,他還會出國嗎?設問二:如果李迪在十年前的“海歸潮”中就回國了,結局又會是怎么樣?

我們按照“問題一”的線索往下走,李迪在1985年參加“前進中的中國青年美展”的作品《多思的年華》能夠獲獎,並不是一個偶然的事情。“前進中的中國青年美展”由國際青年中國組織委員會主辦,於1985年5月開幕,展出各類作品572件。這個展覽實際上是一次與聯合國“和平年”有關的活動,正因為它不同於全國美展式的主題的藝術形態化的模式,所以,在這個展覽中出現了很多在藝術語言探索上有一定價值的作品,甚至有評論認為,它是揭開85新潮序幕的標誌性活動。李迪自己可能都沒有意識到《多思的年華》這幅作品通過參加這個展覽並獲獎後的傳播效應,在其後對於中國藝術界的影響。高名潞後來在他撰寫的《現代繪畫簡史》中是這樣比較李迪、孟祿丁等人的創作與同時期的四川美院81級畢業生為代表的傷痕美術之間的差別:“他們力圖超越繪畫語言本身的表現力,更不屑於模擬某種情節”。實際上,高名潞在這裡試圖要說清楚的就是,在這個展覽的一些作品出現的一個苗頭就是“藝術語言的自覺”。而藝術語言的自覺也是稍後的’85新潮藝術運動中最為顯著的特徵之一。李迪的《多思的年華》所體現出來的平面化、裝飾性的寫實油畫風格,是能夠被各方面接受的,甚至在當時就有很多人已經開始模仿了。這顯然是一條陽光道,特別是對一個剛剛畢業的年輕學生來說,尤其如此,以至於李迪在放棄了這種繪畫風格之後,他的那些中央美院的老師扼腕痛惜。顯然,如果李迪沿襲這種繪畫風格的話,他會是一個在校園中受人尊敬的老師,也一定會在官方的美協一級的組織中擔任什麼“藝委會”主任之類的閒職,以體現他個人所代表的學術權威性。出國是“也許”的事情,也許會“出國考察”、“學術交流”之類,但是,斷不會再去國外的美術學院中去當學生的。

“問題二”的線索是:2000年前後,是一個出國人員回流的“海歸潮”,在這些回歸的浪潮中自然也有很多美術界的人士。當時因為國內的大學擴招,急需美術教育師資,特別是有過在國外接受教育的背景的師資,很多人回來的理由就是因為這個。按說,在國外的洋文憑也拿了,眼界也開了,順勢回來找一個大學教授的職位應該是一件很理想的選擇。李迪沒有跟隨這個潮流固然有他自己個人的其他理由,但是我想,他“要不要回國”的問題實際和他當年“要不要出國”的問題一樣,都是貫穿了一個“藝術何為”的命題。

話題再回到時間的線性邏輯中,在1989年前後那段時間裡,李迪已經徹底放棄了那個曾經給他帶來很多榮耀的成名作的藝術風格了。他已經成為了一個表現性繪畫的倡導者和實踐者。而此時,從事表現性繪畫實踐的行為,已經需要同時體驗著為此而帶來的孤獨和冒險。在這裡,還需要將時間的順序稍稍返回到新潮美術之初的歷史階段中。

就像任何一個歷史革命一樣,在革命之初的階段中,各種背景、目的的勢力都可以在反對前面一個權威者的理由下集結在一起。而新潮美術之初的狀況也是這樣的,只要不同於文革美術延續的樣式,都可以被冠之以“新潮”。而“新潮”之下實際上是匯聚了革命的、改革的、改良的,各個不同的各種主張的藝術觀點。所以,在新潮後期出現了這種鬆散聯繫之間的分化也是很正常的事情。當李迪在逐步變成為一個“表現主義者”的時候,他所身處的國內藝術界的情況已經悄然發生了變化。就像我們此前說到的那樣,如果李迪沿襲像 《多思的年華》那樣的藝術風格,那么這個時候他完全可以退到學院中去,隨著年齡的增長,他可以成為一個在學院的審美趣味中的“新學院派”學術權威。實際上,在那個時期內,已經有人在慢慢地用自己的“新學院派”的身份,拉開了與江湖草莽們之間的距離。另一方面,那些試圖與國外同步發生著的後現代藝術“接軌”的真正的“新潮”們,也已經逐步認清了那些早前與自己混跡在一起的改良主義者們的革命不徹底性,他們也需要用一種更為徹底的“觀念主義”藝術標準來保持自己的“革命隊伍”的純潔性。所以,在這樣一種新潮團體們日益分化的大背景下,此時的李迪已經能體會到一種“爹不親,娘不愛”的尷尬處境。首先,表現風格的強化,已經超出了“新學院派”所能忍受的最低的審美界限;而另一方面,還抱守技法性的畫面視覺審美,在那些更為純粹的前衛藝術者們看來,也已經落後於時代了。

對於自己的這種選擇的理由,李迪在當時是這樣描述的:“正是這種對現實的焦慮和精神的不安,作為藝術家僅僅對表現的課題進行調整是不夠的,而且還要把存於內心中這種焦慮化為一種形式的自然表達,筆觸的顫動就是神經的顫動,所以就很自然的產生了中國的表現繪畫”。“對‘觀念藝術’的冷淡是因為它遠離繪畫的自身,使繪畫失去了存在的價值。缺乏快感的繪畫過程是麻木的。繪畫應是我們內在寄寓和靈魂深處的東西,是語言的深化和提煉,‘表現’將使任何能夠詮釋的精神實質都變得多餘……”。從他的這些敘述中我們可以看到,李迪的這個看似“退步”的選擇實際上是一個非常理性、周密的論證過程,也正是從這個時候起,李迪已經非常明確地決定自己要一輩子當一個“畫”家了。

所以,初到德國學習的那幾年可能會是李迪一生中精神最為愉悅的幾年。優越的社會制度和合理的對於藝術家的保護政策,使這些博伊斯的徒子徒生們能夠安心沉浸在藝術的象牙塔中。更為重要的是,在觀念藝術的故鄉——德國,藝術界也並沒有像中國國內那樣,用“架上”、“架下”來作為藝術觀的前衛與保守。所以,此前在國內的所感受到的孤獨與不被理解,在來到德國後都消失了。關於這段時間的學習經歷,他寫道:“藝術表達既脫離開了原有的學院藝術的束縛,以及八五美術運動的觀念和理性化干擾,而回到對藝術自身語言力量的認同”。同時,他進一步認識到:“從一開始我就試圖讓自己完全進入一種象德國藝術家那樣的生活。只有這樣你才能知道他們的理念,他們的生活態度,他們的對自己歷史文化的審視、批判和融入,他們對個性的獨立追求”。所以,他在布倫瑞克美術學院學習過程中最大的收穫是,除了自由、無拘束地表達藝術之外,最為寶貴的就是對於個體獨立性的尋找和尊重。

國內的前衛藝術界有兩大特點,一是“拿來主義”的功利性,另一是“一窩蜂式”的盲目性。但是,這也形成了具有中國特色的當代藝術的主流方向。什麼叫功利性的“拿來主義”?就是不問出處,不問上下文背景,只要對我有用的,拿來就可以用。因為“葵花寶典”有“挪用”這一條,“拿來”不算偷!另外,就是一招鮮吃遍天,拿來什麼招數要管用,不僅是這個藝術家會當成抱定要管一輩子的飯碗,其他藝術家也都一窩蜂跟著學。

而李迪與之不同的是,他要“學”的東西必須要徹底先“搞懂”它,這樣就很麻煩了!所以,在布倫瑞克美術學院的學習過程不僅僅是一個視覺的練習過程,同時也是一個從文化歷史到社會背景的系統了解過程。在這個階段中,李迪沉浸在那種初次得到的自由自在的暢快表達的快感中。但是隨著時間的推進,另一個問題,表現主義對於社會現實的關注角度問題慢慢就顯現出來了。實際上,對於一個作為表現主義的狂熱分子的李迪而言,他實際上還是一個庫爾貝的崇拜者。李迪對於庫爾貝的頂禮膜拜實際上來源於庫爾貝的筆下對於剖析社會和表現人性的犀利程度。所以,隨著時間的演進,在從布倫瑞克美術學院畢業之後,作為一個自由職業的藝術家開始,作品的社會性表達的深度和廣度的問題,就越來越困擾著李迪了。最初的新鮮感終歸是要消失的,而另一方面作為一個外來者無論如何是不能很快融入到當地主流的社會文化中的。所以,2000年前後的那段時間內,李迪更多地是作為一個思考者,思考著“藝術的終極價值到底是什麼?”這個問題。他將以前的繪畫作品作為基底,在上面一遍遍地抄錄《石濤畫語錄》以及自己的日記和心得,以此完成自己的一個思考下一步的藝術方向的過程。

從這個時候起,李迪每年回國的頻率開始加速。我也是從這個時候起認識李迪的。每一次的回國,李迪都是顯得那么的新鮮和新奇,在這樣的一次次的故國之旅的過程中,李迪終於發現自己的文化之根其實還是在中國。

從2008年開始,李迪的創作進入了一個新的境界。此前作為他的作品主要特徵、非常西化的色彩開始變得沉鬱下來了;同時,在表現性的筆觸和線條之中又融入了東方性的心手眼同一的書寫體驗。作品的內容也是多與中國當下的社會現實和社會特徵有關,但是又沒有那些已經變得越來越惡俗化的“符號化”的販賣。就像他自己說的:“我的繪畫不管用什麼材料,其實一直都是在做‘記錄’式的主題。關心的更多的是個人的心路歷程。”

至此,我們發現,李迪實際上是用一種若即若離的方式在保持著一個旁觀者的視角,在對中國的社會現實進行客觀、冷靜的觀察。他從2008年之後的作品,就是相當於一個觀察者對於自己的故國的心靈筆記。

新鮮的、敏感的觀察,自由的、無拘束的形象表達,非商業符號性的、個性化的繪畫語言,非設定性的、心手同一之後的自由之境,這些構成了李迪這批新作品中最為寶貴藝術特質。也許李迪作為一個藝術家並不是最聰明的那一個,但他絕對是走得最累、最紮實的那一個,所以,他雖沒有像他的同時代人那樣在商業包裝下光芒四射,但絕對是在樸實無華的外表下,內涵最為豐富和韻味悠長的。2011年3月14日 於北京通州

自由表達與自我突破——李迪訪談

文/杜曦雲

訪談時間:2011年4月

訪談地點:《藝術時代》雜誌社

杜:新表現主義在歐洲已經很成熟,你在德國生活了很多年,但依然選擇表現主義這一繪畫方向,你認為其中還有多少發展空間?你的個體性和差異性在哪裡?

李:其實這次在今日美術館的個展“在內心中奔跑”展示的作品僅僅用“表現繪畫”來概括是有局限性的,它們其實具備了“表現”和“寫意”的雙重品質。它也和我們了解的西方藝術史中的那類繪畫拉開了距離,那么藝術的個體性和語言的差異性又通過對個人精神和心緒歷程的表現,使得繪畫語言得以強化和發揮。這一點在展覽的作品前是能夠感觸得到的。出國前,也就是從1986年到1990年,我就開始在表現繪畫方面進行嘗試,比如1989年在北京歷史博物館的“中國表現藝術展”中的參展作品,就是對我在國內這方面嘗試的總結。我就是帶著這些初步的經驗去了德國,通過對德國1980年代的“新表現主義”和“新野獸派”繪畫的研究,觀察、思考和學習來進行自我的梳理,尋求和發展自己的藝術方向。新表現繪畫相對於原來表現主義繪畫已經相對的鬆弛和自由,給了我一定的啟發。“新野獸派”的繪畫實際上把這種自由狀態發展到了一個更高的層面。特別是通過與德國“新野獸派”重要藝術家瓦爾特·丹的接觸,我發現“新野獸”繪畫所追求的直接的爆發式的表達,尤其是反對畫面的製作痕跡,突出原創性,更接近我喜歡的那種繪畫狀態。從而讓我從1986年開始一直尋找那種充滿表現力的自由的和個人化的繪畫過程在這裡得到順理成章的對接,所以在這種狀態下的從學習到突破的過程是合情合理和自然而然的。這次北京個展中的畫於1990年代的《德國感覺堆積》、《夜,北方的列車》系列就是這種消化過程中的作品,同時也是對我當時的生活狀態和藝術思考的表現。那么真正的困惑是在2000年以後開始的,我覺得在熟練的運用和把握了藝術史為我們提供的這些即得的語言傳達系統和手段之後,你不可能永遠停留在其中,你必須再次超越曾經讓你得以超越的原動力。建立和打破的價值是等同的,作為一個自由的藝術家需要和具備這種勇氣和魄力,這是一個比較痛苦的過程,儘管也實驗出很多不錯的作品。但可以說一直到2008年才感覺到漸入佳境,進入了如石濤所說的“一畫”的那種自由的狀態和更加明確的個人語言。《心起》、《一畫》實際上就是集寫意和表現的雙重交融並賦予個人語言情緒的作品。

杜:某種意義上,你認為表現主義繪畫與中國的寫意畫之間有沒有共通的地方?

李:從東西方文化的角度來看,它們是有區別的。中國寫意更重意境空靈精神寄託,西方表現繪畫則偏重情緒化的現實判斷。而表現繪畫通過筆觸和色彩、寫意畫通過筆墨書寫都強調直舒胸懷表達情緒,又構成了它們的相似之處,都是通過筆墨筆觸表現對精神的寄託和傳遞。寫意畫強調的“筆墨當隨時代”和表現繪畫的“筆力和色彩的現實情緒傳達”有異曲同工之處。

杜:在傳達出來的心理特點、情緒方面,你覺得相通之處更多還是差異更多?

李:從心理特點的角度看,表現繪畫則一直把人和表現人的問題作為一個重點,在對現實的描述與選擇中述說精神的內在意義,並且把“人”的問題作為一個重要的“社會”問題來研究。中國寫意畫相反往往把這些問題隱喻起來,把觀點和情緒寄託於象徵和替代的手法,讓現實和敘述留在文字和詩詞里而不是繪畫中,比如八大的作品。表現繪畫則透過現實場景與生活狀態來闡述對社會和歷史的審視和批判,比如伊門多夫的作品《德國咖啡館》。

杜:你近年來畫的都是一種片段式的、瞬間的感受,這些作品彼此之間在情緒表達上缺少足夠的連貫性,這區別於我們常見的通過繪畫來表達比較普遍的、有群體代表性的心理、情感狀態的創作方式。你怎么看這一問題?

李:人的情緒是一個多變的感覺體,我喜歡這些富于敏感的充滿情感的記憶碎片,它看似神秘而琢磨不透,看似沒有連貫的故事,其實它正是我的精神感官在不斷感受的事物變化的體現,是真實的心緒流露。換一個角度來看,這些看似個體性瞬間體驗其實不僅僅是抽象的幻覺,對我而言它又是我對外在世界和社會的審視和判斷,代表了我作為“社會人”的基本態度和觀點。比如我的作品《時間是摞出來的》《不是真的》表現的就是這種流動的狀態。沒有一個固定不變的世界,沒有一成不變的個人,自然也就沒有一成不變的藝術,藝術是隨心隨性的東西。在我的眼中外在世界和我的內在情緒都在動盪和變化著。關鍵在於你如何去感覺它、捕捉它和表達它。或許我們已經習慣了將個體與整體單獨分開來判斷、分析的思維方式,但其實我們都是整體社會的一個點,一個片段,是社會不可分割的一部分。我的作品來自於偶發而不是閉門造車式,我為出其不意而欣喜若狂,但不否認是觀察感悟生活的結果,珍惜獨創而不沉陷於個人小我世界。我的繪畫有自己獨立的系統,不喜歡在畫之前有假設的命題或預設的東西,否則會讓我十分困擾和失去畫畫的衝動。去感悟比去假設更吸引我,去發現比預知更激勵我。我相信繪畫具備自身獨特的創造性,所以我從未間斷地在繪畫的海洋打撈屬於自己的東西。我也需要從驚喜和偶發中獲得愉悅或快感,它們一直鼓舞和激勵著我在繪畫之途走下去。在我的作品中既有想像的現實又有客觀的幻覺,充滿矛盾與困惑,緊張與舒緩,這難道不是現代社會在轉型過程中在現代人心中出現與產生的矛盾與困惑嗎?不是我們在這種動盪的不安的生活旋流中與不斷變幻的世界裡的精神與身體的獨特語境傳達嗎?它必然這樣或那樣地成為我們關注和表現的焦點。繪畫過程中出現的很多偶然性的東西為我提供了出其不意和個人化敘述的獨到角度,我很看重這一點。

杜:在繪畫過程中,你通過畫布將自己內心的某些東西一步步引導出來?

李:是的,我喜歡這樣做。這是一個對撞的過程,這種對撞非常吸引我,我作畫的過程是充滿爆發力的,運動的,常常激情澎湃。我的身體就是畫筆畫布乃至於畫本源。在這個繪畫過程能達到我一直追求的極限狀態,包融了精神的衍化和對語言瞬息萬變的體驗和把握。很多作品如2010年的《把過去拋入火中》,《在內心中奔跑》,《七賢》等都是在繪畫的過程中清晰起來的,我之前沒有做過任何草圖。這個過程是我和作品之間互相敘述和提示和演繹的過程。你能看到筆觸的原創性和連貫性,它和複製出來的感覺不同。

杜:從你 早年的作品來看,你有能力將一個東西畫的很好看或很有視覺趣味,但你2008年之後的作品卻在某種意義上缺少這種視覺趣味,畫面高度的簡潔,甚至簡潔到一種讓人感覺毫無水分、乾巴巴的地步。為什麼要做這樣的處理?

李:藝術語言的簡潔對當下的我和我的藝術非常的重要,這一方面來源於德國藝術對我的影響,即他們的繪畫有別於其他國家的藝術,如美國的甚至法國的藝術。你可以看到無論里希特還是基弗、伊門多夫的作品,甚至於古典的丟勒,都在儘量強調一種貼近主題的簡潔和質樸但充滿力量的語言傳達。另一方面,在中國的寫意畫中石濤、八大的作品也具有我喜歡的獨特簡潔。那么我的個人的藝術語言,也是從之前的加法到今天的減法這么一個發展的過程。簡樸不僅貼近我作品的內涵,也貼近我對繪畫的個人理解。視覺趣味會干擾我思想直接傳達和原本敘述,以及對語言質樸感的追求,影響思想與畫面之間的距離。2008年以後,我更加偏重和喜歡更直接的簡單的繪畫語言,儘可能的簡化色彩和筆意的運用,讓其更加靠近個人的心靈狀態和繪畫的本質。在對繪畫、生活的理解和經驗的積累方面,進入一種更內在的、沉澱的、安寧的、簡化的和震顫感的自由書寫式的繪畫。

杜:在當代藝術的格局中,繪畫不再占據中心位置,但你仍然堅持繪畫。

李:隨著社會的變化、科技的發展,越來越多的其它媒介被藝術家所採用,繪畫確實不再是唯一的主要的藝術形式,但它仍然是最具有獨特的傳述個人精神和生活痕跡的技術語言。繪畫過程的心緒變化和它獨特的視覺衝擊力仍然讓我心動。當代藝術的語言多元為藝術家提供了更自由的選擇和表達的互補性,語言技術是獨到而不是獨大。七十年代博依斯的“繪畫已經死亡”的觀念早已經過時,而且在他去世之前他其實一直在畫,並且畫的很好。在我看來,繪畫作為一種可以被選擇的語言,在當代和未來的藝術中一直會被採用、實踐和發展。繪畫語言本身讓我有源源不斷的表達欲望,或許這也是三十年來我一直不願意放棄繪畫作為我便於掌握的重要藝術語言的一個重要原因,儘管在德國的二十年期間,我也做過很多其它的技術材料和表達形式。其實最終關鍵看你想表達什麼、如何表達和選擇,沒有哪一種語言是會過時的。

杜:你曾談到各種藝術方式都是為了追求一種自由,現在你如何看待這種自由?你通過藝術真正追求的是什麼?

李:人類從來就沒有過絕對的自由,自由是相對的。如果這個自由存在的話,應該是在我們的精神當中,一個抽象的游弋狀態,一種精神壓抑的釋放。那么我就是希望把這種東西融入藝術之中,把追求的過程變成原本。作品《灰樂園》表現的就是這么一種思考,即從人類的誕生到進入現代生活實際上就是一個追求進入自由樂園的理想過程,那么這個樂園就是精神自由烏托邦。所以在我看來,現實對人的束縛必然轉化成一種對自由的精神訴求。而且這種訴求會隨著科技的發展越來越變得強烈。因為我們越來越被現代生活和個人化趨勢帶來的孤獨感所困擾。尤其是在進入現代和後工業社會以後,我們對高科技的依賴就變成了束縛。從這個意義上說藝術和宗教本身就變成承載傳達自由精神的重要方式,所以藝術家也就自然而然具有這樣一種責任。而藝術本身所倡導的就是自由的精神和藝術的創造力,就需要不斷的打破固有的習慣,來尋求一種新的視覺經驗,為人們提供新的精神範本和自由釋放的視窗,實現精神的自由對話與碰撞,提供高於現實的精神假設。對我而言,藝術的自由是創造的動力和發動機,它會由個體的烏托邦出發,影響整體的現實生活。

杜:你堅信一種未知的精神力量的存在?

李:這就是我剛剛談到的藝術的力量!或許作品《踢天》、《先越過自己》表現的就是對發自於心的自由精神的嚮往,並從中獲取勇氣來證實存在的意義。它可以讓我們在枯燥的現實生活當中有一種尋找突破的動力,這種動力能不斷地促使我們實現自我超越、改變和進取。打破是一種更好的建立,它能夠讓你重新梳理與建構,藝術需要這種對自我的打破和超越的勇氣。

在內心中奔跑的李迪

文/黃篤

倘若提起畫家李迪,馬上讓人想起了20世紀80年代中期他的油畫《多思的年華》, 它所表現的是那個令人難忘歲月里中國年輕人充滿無限幻想和理想的精神狀態。這一幅作品無論在語言還是在形式上都在當時產生了不小的轟動,因為它已超出了學院繪畫的美學範疇,不再崇尚學院古典繪畫的修辭和敘事,而是以新的方法探求新的繪畫形式、語言及精神內涵。該作品打破了繪畫的時空敘事,帶來了一種清新的藝術氣息——直觀、親近和流行的平視風格。其語言之哲理,形式之象徵,內容之凝練,令人驚嘆!

80年代的中國是一個充滿理想和激盪的時期,像其他青年人一樣,藝術家也無不為那種激情和懷疑的精神所感染和驅使。李迪並沒有駐足於《多思的年華》帶來的喜悅感和滿足感,而在1986年突然走向自我懷疑,做出了一個出人意料的舉動,放棄了自己嫻熟的學院寫實繪畫技能,冒險地去尋找未知世界的新繪畫。具體而言,這個跌宕的歲月也正感召了他強烈的表現欲望,選擇表現性繪畫恰恰表達了他當時埋藏於皮膚之下的不安情緒和欲望,因為表現繪畫更能使畫家自由發揮自己的想像力和表現力,這一決斷為他後來的德國求學之路鋪墊了藝術之路。

在90年,像其他的中國藝術家留學西方一樣,李迪滿懷藝術之夢隻身轉戰於德國。他先進入美術學院洞察德國當代繪畫的美學動向,但並沒有在這一大潮中自我迷失。在研究材料、色彩和對象之關係的過程中,李迪一直保持其個人判斷且清醒地認為,繪畫是傳達個人觀點的媒介,繪畫是一個自我精神解放的手段。他的繪畫介於新表現主義和新野獸繪畫之間的混合風格,以自由的筆觸和明亮的色彩及誇張變形的造型淋漓盡致地表現了現代人的焦慮、驚恐、荒誕的情緒和表征。

李迪是一位直覺、機敏、靈動、睿智的藝術家。他對繪畫懷有一如既往的執著和堅信。在以《在內心中奔跑》為名的個展中,李迪最近的繪畫語言又發生了新的轉變。雖有對德國新表現繪畫的糅合和簡化,但他更多通過重新發現傳統繪畫中的美學能量,力求使自己從流行繪畫的束縛中解脫出來,尤其是對中國水墨畫意象的參照與吸納,使他能從中有了創造新的繪畫的可能性。為了創作這些令人過目不忘的作品,他一改其以前的繪畫方法,不是在繪畫前先設計故事情景,而是強調在繪畫過程中的出其不意的感覺,因為他發覺由草圖、照片和圖式構成的經驗模式往往困擾和限制了畫家的自由,並使畫家在創作中變得小心而拘謹。正是從這個視覺出發,李迪立刻領悟到,繪畫性之重義就在於其自由和自然,而非矯飾和做作。在作品《時代勝者》、《心起》和《一種活法》中,畫家通過重新編織圖像進而營造出了動盪不安的社會境遇,而姿態不穩的人物似乎發出了這樣的暗示信息:這個由好與壞所編織的世界仍人感到窒息,人類仍難以擺脫身陷於限制與自由、壓制與抗爭所糾纏的命運。李迪甚至把繪畫看作是“記錄的現實主義”,這並不是指畫家對現實的客觀描述,而是指他對現實世界的主觀意象式的書寫,是一種經過個人過濾的新視覺。在作品《在內心裡奔跑》和《重要的是舒暢》中,他在構圖上並不是取其完整性,而是主觀截取生活場景的局部,猶如繪畫中電影鏡頭的定格和放大,形成了一種去語境化的情景,營造出的是由人、時間、空間、運動、靜態組成的新意象,產生了某種視覺的錯位感和心理的距離感。這是一種經過純粹視覺過濾的形式升華,它沒有明確的指涉意義,留給觀眾更多的是遐想和感受——或體驗在對比關係中的幽默與苦澀,或領會內在的情緒和精神的密碼。

在觀察和捕捉現實物象中,李迪找到了與個人經歷相符的冷灰色域,這種自然“流”出的色域有條不紊的把沉澱於心靈的東西轉換成個性化的繪畫語言,從而產生一種不確定的空間和神秘的無邊無垠的感覺。而他在作品《踢天》、《不是真的》和《橫空》中的“流”無非體現在遒勁而自由的筆觸,反映在繪畫形式中奔放寫意的筆觸盡顯流暢之美感,它是畫家個人內心的真實流露和繪畫性的自然表露。這種純“處理”的形式表現了既不優雅又不自在的、百無聊賴的人的漂離的狀態。值得注意的是,李迪在這些繪畫中還賦予了人以戲劇化的運律。當人的身體爆發出某種動感時,身體表征被畫家主觀放大成了與控制、力量、抗爭、釋放相關的符號。畫家通過對人身體的塑造,通過對人心靈的分析,通過人精神的表現,讓觀者從直覺走向心靈的神會。因此,李迪的作品就如同對現代生活壓力的書寫和證明。他用詩性的繪畫語言表現了人類的詭異感和荒誕感,並進一步生動詮釋了當代人的彷徨、迷茫、焦慮、困惑、痛苦的精神狀態。

總而言之,李迪繪畫的核心就在於排斥了宏大的敘事和客觀的形象塑造,而是關注對微觀世界的主觀表現及其心理分析。他不再把新表現主義作為唯一的衣缽,而是從中國禪宗繪畫中不可預知的偶然性獲得啟迪,把人物形象從敘事中抽離,也就是說,敘事被抽象性所替代,象徵性被隱喻所替代。它既蘊涵了愉悅、歡快和享樂,又包含著觀點、態度和批判。可以說,李迪的繪畫寄託了自己浪漫和詩意的情愫。這不僅是一種具有超真實的意象,而且是一種充滿日常經驗的暗喻。他的繪畫並不是一種華麗辭藻的說教式的圖解,而是以一種樸素的視覺語言對人的心理和情感進行的分析和隱喻。

李迪的繪畫是一種激情而浪漫的藝術。他的繪畫是自我精神的避風港。他的繪畫留給我們的是沉思和冥想!

黃篤 2011年3月10日

匯報展覽

2011年4月9日下午,著名旅德藝術家李迪“在內心中奔跑――李迪二十年歸國匯報展”在北京今日美術館開幕。此次展覽由國內著名策展人

黃篤策劃,以藝術家李迪2008年至2011年的作品為主體,展示了其最近的繪畫語言發生的新變化。此次匯報展不僅有李迪對德國新表現繪畫的糅合和簡化,但他更多通過重新發現中國傳統水墨畫中的美學能量,予以全新的視覺詮釋,使自己從流行繪畫的束縛中解放出來。

藝術成就

作品被中國美術館,中央美術學院陳列館和歐美許多博物館文化機構和收藏家收藏並在國內外重要藝術媒體雜誌如《美術》《美術研究》《世界美術》等發表。

主要作品