歷史背景

日本明治時期的私有財產權觀念

2020-07-30 17:00

內容提要:日本明治時期,在吸收了近世日本町人的經營私利正當之觀念的基礎上,受西方思想影響,私有財產權觀念在全社會廣泛傳播。啟蒙思想家和民權理論家們衝破了千年以來以私利為“惡”的傳統觀念,充分闡述人民獲取私人利益和擁有私人財產的正當性,並對私有財產權的特徵進行了論證。他們主張對這種私有權利,政府不僅不應當干涉,而且應當給予法律保護。這種新的思想對日本明治政府的“殖產興業”國策作了理論詮釋,並對新憲法和法律法規有關保護私有財產權利條款的制定產生了直接影響,有力地促進了以私有制為基礎的資本主義經濟在日本的發展。

關鍵字:日本史 明治時期 私有財產權觀念 正當性 所有權

近代歐美列強對東亞的壓迫,促使日本社會不少有識之士深感只有發展本國近代化的資本主義經濟,才能趕上西方先進國家的社會進程,擺脫被殖民地化的命運。而日本社會要發展以私有制為基礎的資本主義經濟,就不能不拋棄上千年以來在全社會流行的以私有財產權為“惡”的傳統觀念,大張旗鼓地傳播私有財產權具有合理性的新觀念,否則新興資產階級要通過發展經濟積累個人財產便會失去正當性乃至合法性。筆者經過深入探究,發現這種私有財產權觀念在近代東亞的廣泛傳播,恰恰是在所謂“儒家文化圈邊緣地帶”的日本。對於這一重要問題,在我國學術界往往被研究日本近代化這一熱門課題的學者所忽略,相關論文尚未見到。日本史學界也未見相關的專門研究。由於該問題研究的缺失,故不能完整詮釋日本為何能在東亞率先邁向近代化的深層次原因。即什麼是促進資本主義經濟迅速發展的思想動因的問題尚未解決。因此筆者力圖依據當時的史料,對這一日本近代思想史的重要問題作深入考察,以就教於學界同人。

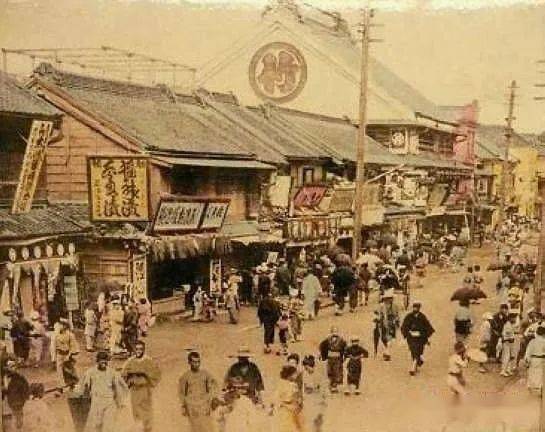

歷史照片

一、日本傳統社會私有財產權的現實困境

在前資本主義時代,東亞社會儘管也實際存在私人財產所有權,但主張私人擁有財產的思想歷來都被傳統文化斥責為“惡”的觀念。無論是處於“儒家文化圈核心”的中國還是受中國文化薰陶的日本,長期以來信奉聖人所言,即“昔先王之治天下也,必先公,公則平矣……陰陽之和不長一類,甘露時雨不私一物,萬民之主不阿一人”。這原本是指作為當政者,執政須出於公心,不應以權謀私。但經過輾轉解釋和理解,卻由此逐漸形成了一些傳統觀念,如“君子言義不言利”,以公為善,以私為惡等。這些傳統觀念長期以來在東亞封建社會相當流行,成為全社會必須普遍認可的道德準則。

從這種準則出發,在法律規定和社會現實中,私有財產權利皆處於一種不確定、難以受到法律切實保障的狀態。日本幕府統治者可以名正言順地從制度上壓制人民對個人利益的追逐和積累私人財產的正當願望。例如占社會最大多數的日本農民雖然在幕府法定的“四民”中處於第二等地位,但實際上受到的封建剝削最重。在幕府的《東照宮上意》中,規定了“讓鄉村百姓皆不死不生為收納上繳之契合點”。即徵稅數量和比例的多少,其法定參照標準就是,只要讓百姓能苟延殘喘便可,不能讓百姓有個人財產積累而生活得更好。當時人本田正信在《本佐錄》中說:“百姓為天下之根本也。治其有法。先使每人能立於田地之境,然後使其獲得一年之入用作食,其餘可收為年貢。百姓無剩餘也無不足,乃治世之道也。”即原則上除了必要的生存資料外,應當將農民生產的全部剩餘價值榨取殆盡,以保證封建領主和武士的年貢收入,穩固幕藩體制的基礎,這才是治理社會的正確方式。

這種竭澤而漁的剝削制度曾受到當時不少有識之士的批判。如思想家太宰春台曾抨擊各藩稅收逐年加重的狀況:“然而在今世,諸侯之國徵稅頗多。其故,古為農兵,由民出軍役之人馬。故取田租為什一,即十分之一也……今為府兵,地頭平日所養置軍役人馬,故取田租常為十分之四。由產量百石之田,取粟四十石也。在多取如此田租之上,又由山海之物產或其他貨物出稅收,民痛苦。故多半征不到稅也。在近世諸侯之國,苦於國度不足,昔時不徵稅處,從新開始諸物之徵稅。多導致民叛騷動。不可不慎。”即當時的田租已比古代高出3倍,而且還要徵收其他貨物稅,以前根本不徵稅的項目也新開稅目。其結果一是導致政府難以實際足額徵稅,因為農民實在繳不出這些稅款;二是逼得沒有財產、無法生存的農民走投無路而叛亂騷動。

思想家本多利明也曾批評幕府官吏違法向農民過重徵稅的現象:“農夫夜不能寢,拚命耕作。若雲其勞苦之報酬,乃喜悅於當年之豐收。但調查之官吏便超出實際預想以上,課以重稅。如此,農夫生活何時能有寬裕耶?只能全然絕望。”另一著名思想家山片蟠桃則分析了各藩為解決財政困難而加大對農民的橫徵暴斂所造成的惡果:“為此公家雜費不足,不得不加重收斂,日益虐待百姓。因害怕征斂,農家子弟只得留在家中或到城市務工,否則只能向他國離散。由此,荒廢之地增多而稅收日日減少。所以,隨著收斂愈益加重,最終導致百姓窮困而成為騷亂之源。”這種加重征斂、虐待百姓的結果,導致農民脫離農業生產,田園荒蕪。而尚未脫離農村的農民則遭受更加沉重的橫徵暴斂,終於釀成騷亂根源。

除了當時的知識分子詬病百姓受盤剝過重而無法積累私人財產的現象外,即便是作為統治者的“老中”松平定信,也對這種狀況表示擔憂:“至今有五公五民、六公四民、七公三民之說,至貢賦之類,則更不勝枚舉。場圃有賦,家屋有賦,戶及牖亦有賦。女子則按年齡計賦。又榷布榷酒,舉凡榛柞菽麻之類,莫不有賦……常貢,米一石,帛一縑,而苞苴賄賂之需,殆三倍於此。收割時,有官吏數十百人巡行阡陌,路遠之處,輒宿於民家,供應稍有不周,則需索立至,增富征役,恣意而為。民患雖多,實以預征租稅為最烈……有一、二年預征租稅至五、六年者……聚斂之苛,罄竹難書。”這是從統治者的眼光觀察到農民賦稅負擔的沉重程度。他所指出的賦稅徵收比例是否確切姑且不論,但說明了當時幕藩制國家對人民壓榨的苛酷:一是徵收比例過高;二是賦稅名目繁多;三是徵收程式完全沒有章法,任憑稅吏“恣意而為”;四是實行預征來年的租稅,令百姓難以承受。

上述分析評論一方面表現了這些有識之士對農民生存狀況的擔憂,另一方面也反映出德川幕府從法律制度上無視百姓生存權利、完全不允許農民積累私人財產的實際狀況。

不僅農民喪失了積累私人財產的權利,就連以謀利為目標的商人的私有財產權也時常受到統治者的侵害。當時町人雖然通過經商積累了一些財產,也有支配自己財產的權利,但其財產權並未受到法律嚴格保護,可以說是不完全的私人所有。據18世紀三井高房的《町人考見錄》記載,當時有不少商人貸款給日益捉襟見肘的封建大名,但因大名賴賬不還而導致破產。如尾張國的富裕町人石河家,因薩摩藩大名島津家、肥後藩大名細川家等賴賬不還,最終破產。這種武士賴賬的行為甚至得到了幕府官方的法律認可和縱容。1719年幕府法令宣布不受理大名向商人借貸的訴訟,讓借貸雙方自己協商解決,實際上是使武士賴賬合法化。1789年幕府還頒布《棄捐令》,宣布六年前所有武士向商人借款全部作廢,五年之內的借款按年息6%逐年償還。據統計,被廢除的債務達118萬兩。

除了被賴賬之外,倘若商人被統治者認為有罪,則經商積累的私有財產將會被沒收。如元祿時代(1688—1702年)幕府沒收了大坂大米商淀屋三郎衛門的龐大財產,計有金屏風50對、寶石玩具船3隻、毛氈373塊、水金10050斤、大寶石273塊、小寶石無數、金庫2所、大判(金幣)3000枚、小判12萬兩、銀8500貫目、銅幣75000貫、船150艘、倉庫730棟、寶石庫17棟、穀倉80棟、豆倉80棟、大坂住房28所、其他地方的住房64所……這一方面反映出市場經濟已在日本逐漸繁盛,另一方面也說明商人等低層社會居民的私人財產權利雖然客觀存在,但卻難以受到切實的法律保障,與西方社會“私有財產神聖不可侵犯”,破舊的私人房產“風能進,雨能進,國王不能進”的觀念及其帶來的相關法律保障截然不同。

那么作為統治集團的武士是否能夠名正言順地積累私人財產呢?在幕府時代的日本,這種權利無論從法律上還是觀念上都是不允許的。德川幕府為了加強對武士的控制而實行“兵農分離”政策,從法律上規定武士必須脫離位於農村作為俸祿的“知行地”,對農業不直接進行經營,而是居住在城市中,靠從農民那裡收取俸祿米為生。武士本人只能從事政治統治和軍事活動,尤其必須以軍事活動為專職:“文武弓馬之道,應專相熟習。左文右武,古之法也。不可不兼備矣。弓馬者乃武家之要樞也。號兵為兇器,不得已而用之。治不忘亂,何不勵修煉乎?”即武士除了從事本職的軍事統治活動外,不能直接從事牟取經濟利益和積累私人財產的經營活動。甚至早在1635年幕府就規定,武士“無論高位低位,於其自身套用各物之外,不得購買貨物囤聚,經商牟利”。絕大多數武士按法律規定長期居住城市從事軍事政治活動,脫離經濟領域,當然也不可能名正言順而又合法地積累私人財產了。

相關畫作

二、禁錮的突破— 近世後期私有財產權意識的朦朧發生

雖然否定私有財產權利的傳統在日本頑固保持,但社會的發展往往不以法律制定者的主觀願望為轉移。近世後期,武士因窮困而被迫經商逐漸成為普遍現象,商品經濟已成為社會發展的必然趨勢。如太宰春台論證了各藩經濟向商業轉化的現象:“當今天下之人,不分貴賤,皆集於江戶,成為旅客。故用金銀滿足萬事之用已成為習俗。非旅客者也如旅客,不以米谷布帛為寶,而以金銀為寶。不管田野山林,只要有金銀,便不思獲取米谷布帛。如今只為金銀之世界,米谷不足充朝夕之飯食,布帛不足充衣服。其餘皆由金銀辦理大事小事、用度一時。故天下之人珍視金銀百倍於昔日。如今若只有米谷布帛而金銀匱乏,則不能立於世。不僅小民之賤者,士大夫以上、連諸侯國之君亦然。如今所有高級武士和大名,皆如商賈,偏向以金銀滿足萬事之用。故想方設法獲取金銀,看作當今之急務。獲取金銀之術莫如做買賣最為方便。當代早已有某些藩用經營買賣以供國用來彌補其祿食。”即被生活所迫而經商謀利的現象不僅在普通武士中蔓延,就連高級武士甚至藩主等也將經商謀利作為當務之急。這種客觀現象在實踐中已突破了幕府法規的制約,社會各階層也開始擺脫以擁有私人財產為“惡”的傳統觀念的束縛。

這種社會發展趨勢不僅表現在經濟實踐中,而且在社會思想領域,也開始出現主張經商獲利天經地義的觀念。如德川幕府時期的著名文學家井原西鶴就在自己的作品《日本致富寶鑑》中提出:“一生的唯一大事,就在營生度日;士農工商自不待言,甚至出家的和尚、廟祝神官,也無不須聽從節儉大明神的點化,積攢金錢。這乃是生身父母之外的衣食父母。”即金錢是人們正常生活之必需,通過經商積攢金錢的行為是正當的,無可厚非。他針對傳統觀念鄙視經商賺錢的商業行為指出:“金銀簡直不如瓦礫,黃泉路上沒有它的用處。可是,雖這么說,留將下來,畢竟是有益於兒孫……所以說,可寶貴的在沒有勝得過金銀的了。”井原西鶴還為町人開了一劑“致富藥丸”:“早起五兩,敬業二十兩,夜作八兩,節儉十兩,健康七兩。以上五十兩細研為末,計較戥量無誤,悉心斟酌調和,朝夕吞服在心,而不成富翁者,未之有也。”他公開挑戰賤商輕商的傳統觀念,鼓吹髮財致富是町人應當從事的職業,沒有受到指責的理由。

町人思想家西川如見曾為商人經商賺取利潤的行為正名。他針對社會各階層經商的現狀分析道:“近代農民、工人皆從事商業,武士也普遍存在類似於商業的行為。夫所謂商道,不僅僅是說持有金銀購買貨物,出售賺取成倍利潤。‘商’字就是用心斟酌,預算稱量貨物之多少好壞,構成用途,賺取利潤皆為此商類。古代不用金銀,以物易物,也稱為交易。皆測量貨物之多少優劣,考慮損益,沒有牟取暴利之事。以所有之物交換所無之物,用我國之物,交換他國之物。融通天下財物,達於國家之用。乃謂真商人也。”即認為從事商業賺取利潤,不僅是商人所為,社會四民也普遍經商。而真正的商人的更高境界,在於融通天下財物,用於整個社會。因此,不應貶低商人的經商賺錢活動。

町人文學家、心學家石田梅岩吸納了西川如見對商人的看法,比照其他社會階層,更明確地闡述了町人經商的正當性。他在《都鄙問答》中提出:“工匠得工錢,乃工之祿也;農人耕作收穫,亦同士之俸祿。天下萬民若無產業,以何而立?商人賣貨之取利,亦是世間公認之祿也。”強調既然武士有俸祿,那么工人的工錢,農民的收成,乃至商人出售貨物賺取的利潤,皆與武士的俸祿一樣,只不過都是謀生的手段。石田又進一步指出,商人出售貨物,從差價中賺取利潤,是正當的經商原則,即所謂商人的基本道德:“賣貨得利,商人之道也。未聞以本金出售而稱之為道者。夫何獨以買賣之利為欲心而雲無道耶?”既然如此,商人的獲利行為完全沒有什麼可值得譴責的。也就是說,“商人之取賣貨之利,與士之食祿相同。商無利得,如士之無祿。”如果商人經商不賺錢、只圖保本,就相當於武士無償為封建主服役。既然從未聽說過有武士免費為主人服役者,那么就沒有理由去否定商人賺錢的正當性。

這種町人以賺錢為目的而從事商業活動具有正當性的觀念,在日本近世其他有識之士那裡也有所表露。如三井高房認為商人本職就是賺錢:“夫天下四民,分為士農工商,各勤其職分,子孫繼業,以完備其家。就中儘管對町人從商有各種理解,但首先不外乎用金錢賺取利潤。”甚至認為町人賺取金錢比蓋新房屋、做新衣裳都更重要:“若要說‘不建房屋,不做衣服,只喜歡金錢’,的確尤成金玉良言。町人階層若無金錢,尤其不能生存於世。”懷德堂學派的中井竹山從否定傳統義利觀的視角發表了同樣觀念:“商人之利,乃武士之知行,農人之收成也。皆為義,而並非利也。”“知行”就是俸祿,商人賺錢獲利,等同於武士的俸祿和農民的收成,皆符合社會公認的道義,而並非唯利是圖的不義行徑。山片蟠桃也認為町人經商爭取獲利符合常識:“爭利乃商賣之恆常也。見荒年歉收而購入米谷,乃熱心其業務也。為何此行為可憎耶?”既然是人之常情,有什麼理由被人憎惡呢?

近世思想家海保青陵提出:“無論田、山、海、金、米,大凡天地間存在之物,皆為經濟財貨。經濟財貨按理又產生經濟財貨。與由田生米、由錢生利息毫無區別。山產木材,海產魚鹽,金、米產利息,乃天地之理。若不耕田,便不能產生任何物品。若讓錢睡眠,任何利也不會產生。將田貸與民,收取十分之一年貢,即收取一成之利……當然,生利因物不同而有遲速,因而利也有多少區分。田之年貢、山之年貢、海之年貢,皆相當於利息。出售商品,作為報酬當獲取利息。這種所謂利息,非取不可。獲取利息,不管山師河師,皆天地之理也。”即通過經商謀利與通過農業生產獲利,客觀上都是為個人和社會積累財富,在實質上並無區別。故從事商品交換應當與從事其他行業一樣,是天經地義的正當行為。海保青陵在此一方面明確否定了歷來封建社會傳統的“重農抑商”觀念,另一方面提出了利用對生產資料乃至產品的所有權利以獲取更大私利乃為正當行為的主張。

幕府末期,因內憂外患的壓迫而深感民族危機加重的後期水戶學中,也出現了提倡追求功利的社會思想。如其代表人物藤田幽谷就發表了與傳統“義利”觀截然不同的見解:“自古將大有作為之君,必欲立功興利,以貽子孫之業,成當世之名。而後世儒者,徒談道德仁義,諱言功利,富國強兵,黜為霸術。其常言曰,仁人明其道,而不謀其功;正其誼,而不計其利。殊不知上古聖人之立道設教,利用厚生,在正德之先。而六府三事,謂之九功。孔子論政,亦以足兵足食使民信之為先。則聖人汲汲乎功利可見矣。惟後人志趣之卑,率狃於近功小利,而不知反其本,故鄙之耳。其實功利何可諱哉?且古人之所謂正心修身者,亦將以有為也。”藤田在此明顯批判了傳統的否定私人擁有利益的陳舊義利觀,指出無論是“聖人”還是有作為的君主,皆鼓勵人民追逐功利,因此人民追求私利和擁有財產的行為具有正當性,對其不用忌諱,與歷來宣揚的修身養性並不矛盾。這說明到德川時代晚期,日本已有學者認識到不應當完全限制人們追逐私利,否則將會阻礙社會經濟的多元化發展,導致國家不能走向富強。

當然,這種日本社會內部出現的承認追逐私利為正當的觀念,在當時只是處於朦朧狀態,並未形成普遍認可的、被廣泛傳播的思想體系。而且在肯定町人經商正當的同時,也有並不完全認可私人財產權的思想存在。如西川如見雖然提出商人經商營利是正當行為,但又譴責町人斂財為不義:“古語云,富人多慳吝,若不慳吝則不富。富人多愚蠢,若不愚蠢則不富。心若不極為冷酷,則不能聚斂大量財寶。何況類似於用不道德之計謀致富者耶!富人比起窮人來卻反而有罪。類似於壟斷五穀貨財之買賣等,皆為富裕町人所為,企圖妨礙萬民之用,讓自己富上加富。”即商人的財富主要應當用於社會,而不能作為私人聚斂之財產。他認為財富不應當持久地貯存於個人手中,而應當在全社會流動:“財富增加達到極限時,必然減少。按理我財富減少,便增加他人財富;增加我財富,便減少他人財富。正如天地陰陽二氣,恆常廣泛流行,不能長久留滯一處。當陰陽長久留滯一處時,由於該氣偏頗,必成天地之災變誘因也。天下金銀也如此,廣泛流通於天下萬民中,不能久留一處。留時又隨時變化散去。是自然之理。”既然財富只能不斷流動,當然不存在完全的私有產權了。實際上並未公開肯定私人財產權的合法性。這種對私人財產權的充分肯定與傳播,只能留待以後的思想家來完成了。

John Lock

三、 私有財產權正當性在日本社會的傳播

明治維新後,日本要迅速擺脫歐美列強的控制,實現國家和民族的獨立,就必須發展以私有制為基礎的資本主義經濟。因此新政府提出了“殖產興業”的國策。該國策的大力推導者大久保利通認為:“大凡國之強弱因人民之貧富;人民之貧富繫於物產之多寡;而物產之多寡則在於是否勉勵人民之工業。”因此他將政府是否鼓勵人民從事私人工業以積累財產看作“今日行政上之核心”和政府“執政應該承擔之義務”。他極力主張:“應調查我國天然之利處,而物產可增值者將有多少,以勸勵工業者。果應以何為專主耶?能研究尋擇,將其按照人民性情與智識程度,設立一定之法制,以興起勸業殖產之事。使無一夫怠其業,無一民擔憂不得其所,且使之進入殷富充足之域。民若殷富充足,國必隨之富強。不待智者而後知也。若果如此,與諸強國並駕齊驅亦不難也。”大久保站在統治者的立場,指出人民通過發展近代工商業積累私人財產不僅具有正當性,而且與國家的富強,乃至趕超歐美列強的宏偉大業密切相關。這也反映出明治初期,新政府力圖通過發展以私有制為基礎的資本主義工商業經濟,使日本儘快躋身於世界強國之列的迫切願望。

但是受到傳統社會思想的制約,“人們不能輕易地放棄為過去經驗證明了的、可靠的信念、習慣和制度。”直到明治初期,傳統“以私為惡”的觀念在日本不可能很快消失。如果讓它繼續嚴重束縛人們的思想,使人們不敢大膽積累私人財產,便會阻礙以私有制為基礎的資本主義經濟在日本的正常發展。為此必須打破傳統“義利”觀念,鮮明地提出獲取私人利益和私有財產權為正當的新觀念。明治時期日本的一批思想家率先在東亞公開系統地傳播近代化的私有財產權觀念。而日本的此類新思想,繼承了近世町人思想家提出的經商盈利正當的觀念,更重要的,是吸納了當時更加先進的歐美資本主義社會思想後才開始出現並被系統傳播的。

西方近代思想家主張人在世上生存,必須要有可自由處置的私人財產。英國思想家洛克強調:“人們既然都是平等和獨立的,任何人都不得侵害他人的生命、健康、自由或財產。”洛克認為財產私有是因人對自然物施加了勞動:“勞動在萬物之母的自然所已完成的作業上面加上一些東西,這樣它們便成為他的私有的權利了。”功利主義思想家斯賓塞也主張必須保存財產私有制度,維護私人財產所有權:“財產私有制度不可不保存之。若果然,不可不有財產私有之權利。蓋所謂權利,謂與根據天命而成之人性相協調者也。”即人類擁有私人財產是同上天(自然)賦予人們的特性相吻合的具體表現之一。法國大革命發布的《人權宣言》更進一步將人類的這種私有財產權利提高到至高神聖的地位:“財產是神聖不可侵犯的權利,除非當合法認定的公共需要所顯然必需時,且在公平而預先賠償的條件下,任何人的財產不得受到剝奪。”這種私有財產神聖不可侵犯的觀念,強烈地表現出資產階級反抗封建專制統治侵害私人財產所有權利的近代化社會思想。西方的這種私有財產權觀念對日本近代思想界產生了深刻的影響。

明治時期日本思想家吸收了西方這種近代化觀念,從理論上主張人民擁有私人財產的正當性,大力提倡人民通過合法手段積累私人財富。首先,有關財產所有權的“公”與“私”的關係問題,思想家給予了全新的闡釋。近代日本最著名的啟蒙思想家福澤諭吉主張,國家的富強就在於一個社會首先應當有人民的私人財產權利,然後才可能有國家的公共權利:“其殖產事無一人專為國家者,徹頭徹尾以自私自利為目的。若一國之公乃國民之私集合構成,集私利而為公利,積家財而為國財,以致今日各國之富強者也。”根據福澤的論點,我們可以理解為,假若沒有個人財產的積累便不會有國家的富強,當今富強的國家皆為普遍承認私人積累財產為合法者。所以福澤指出社會實際情況便是先私後公:“依據實地經驗,沒有後私利而先公益者。偶有此事也全為謊言之表,僅為膽大欺人者之口實。私利為公益之基礎,公益可能依經營私利而起。”也就是說,人們最初是為了積累私有財產而經營私利,但通過每個人經營私利並積累私有財產,卻可取得“聚沙成塔”的功效,最終構成大多數人享受的公益。福澤甚至主張國家政府成立的初衷也是為了維護人民的私利:“立國為私而非為公……故忠君愛國之文字,按哲學家解釋,純乎為人類私情。今日之前,於世界之事情中,不得不將之稱為美德。即哲學之私情,成為立國之公道。”在福澤諭吉的闡釋中,歷史上東亞各國十分熟悉的所謂“忠君愛國”觀念,其宣揚動機仍然是為了人民的私人利益和情感。“立國為公”只是一種看似“高尚”的口號,其終極目的仍然是為國民的私利。這顯然是利用國民能夠更容易理解的傳統觀念,來論證私有財產權合法性的宣傳手段。

民權理論家中江兆民在論述私利與公利的關係時,也表達了與福澤相似的觀點。他批判了傳統的義利觀念,認為義與利二者應當是相輔相存的辯證關係:“吾嘗論之,利也者,自義而生,猶雲曰義之效爾。”長期以來東亞社會流行的“君子言義不言利”的傳統觀念,將義利二者對立。而中江兆民則巧妙地將二者統一起來,強調人們獲取利益並非不正當,獲利與大家追求的正義的內涵是相吻合的,因為利益自身就是來源於正義或按照正義的指向而產生的,或可認為“利”是人們遵照“義”行事而產生的效果。中江認為應當否定將義與利對立的傳統社會思想,主張人們追逐利益恰恰就是“義”的具體表現。而通常人們所說的謀求公利,其實根源在於私利,只不過假借公利作掩護,以便瞞過他人,同時也取得心理上的安慰:“吾推究公利之說,其源實發於私利,特假公以欺人自欺耳。其心必曰:我營利固有益於我,而余效亦泛及人。我有以辭焉,此非利而何。”即高唱公利者實際上心中考慮的仍是經營私利,仍然認為獲取私利並無不當。獲取私利之所以正當,是因為它不僅自己可以獲取利益,而且多餘的利益還可惠及他人。因此,即便假以公利有種種掩人耳目的藉口,但實質難道不是獲取私利嗎?中江兆民說的獲取私利,自然也包括私人對財產的擁有和積累。其對公利私利關係的分析深刻、尖銳,真可謂一針見血。

另一位啟蒙思想家西周在明治日本啟蒙時期最著名的《明六雜誌》上發表連載論文“人世三寶說”,闡釋了私人利益的正當性。他認為人的私利就是三寶,“私利則不出每人的身體健剛、智識開達、財貨充實三者”。即人天生便擁有生命、智識和財富。他和福澤同樣認為公利是由私利集合而成:“此就公益之字設一命題而示之。曰合私利者乃公益也。猶更進一步論,曰公益乃私利之總數……社交之目的為了公益,公益乃私利之總數,而私利則不出每人的身體健剛、智識開達、財貨充實三者。”他主張應當充分重視和追求這三寶,“每個人實踐之目的、道德之大本,莫不大於重視此三寶。”這種對私利的高度重視在深受傳統義利觀約束的封建時代的日本是無法提出的。值得注意的是,西周著重強調其中第三寶財富不可欠缺性:“以何謂使富有成寶?曰:凡有生之屬莫不取物為己用。是亦吾人目下所觀之事實。即是為天稟之德性。而禽獸雖為求食足矣,但人一日也不可缺乏衣食住之必需。以應取百般快樂者不一而足。因此要財賄百貨,又其為流通分合之方便而需要貨幣。皆其欲富饒,人對天之第三大義。是每個人應日夜孜孜汲汲,不厭己勞,盡己之力尋求者。”即人們因生活必需而擁有私人財富,不僅是人的生存本能和權利,也是人對自然應盡的義務。因此,人們不但不應該將通過各種方式(包括通過經商而賺取貨幣)積累私人財富視為“惡”,反而應當孜孜不倦地主動追求之。充分肯定了私人擁有和積累財產的權利。西周在此不僅論證了積累私有財產的正當性,甚至還比福澤諭吉更進一步,將人們通過各種途徑創造和積累私有財產的行為視為應當完成的義務。即如果放棄這種義務,反而體現不出人自身的生存價值。這無疑反映出西周所代言的日本剛剛興起的資產階級追求利益的人生價值觀,以及為此而呈現的蓬勃向上的進取精神。

激進的民權理論家植木枝盛主張人類要過上幸福生活,必須從事“三大經濟”:“人類最大之目的在於達到幸福,為之不可沒有智力、體力、財力三者。人類不能不善於此三者之經濟。第一善於產生財產、分配財產和使用消費財產。第二善於產生體力、分配之、使用之。第三不可不產生智力、分配之、使用之。吾人將之稱為人類之三大經濟。”他將創造和積累私有財產放在了“三大經濟”的首位,公開鼓吹國民通過生產、分配和消費財產,從而改善自己生活的行為具有正當性。雖然植木枝盛不僅僅是針對社會某一個階級,而是針對全體人類提出的積累私有財產為正當的主張,但這種主張實際上表現出正處於上升期的日本資產階級的迫切意願,即渴望通過發財致富提高自己的政治地位和推進社會發展的追求。

從社會效果和影響考察,思想家們關於財產私有具有正當性的近代化觀念,不僅符合日本維新後發展資本主義經濟的歷史大趨勢,也與明治政府“殖產興業”的國策相呼應,得到統治集團和立法機構認同,並在具體的法律制定中有所體現。日本明治政府在1896年制定、1898年頒布的《民法》中,專門制定了《物權》一編共十章。其中較為詳細地規定了私人財產所有權的界定、分類、表現、轉移及其法律保護等專項條款。如“所有者,有於法令制限內,自由使用收益及處分其所有物之權利”。對私有財產的處分權利作了明確規定。關於家庭中夫妻共同擁有私人財產的權利,法律規定:“夫或女戶主,從其用法,有使用其配偶者之財產及為收益之權利。夫或女戶主,須於其配偶者財產之果實中,開支其債務之利息”;“夫因為妻借財,或以妻之財產讓與他人,或以之共擔保……須得妻之允諾”。有關私人財產的繼承,法律也作了明確規定:“遺產相續,因家族死亡而開始”;“遺產相續人,自相續開始之時起,承繼被相續人之財產之一切權利義務”;“遺產相續有數人時,則相續財產屬其共有”。這一系列相對明確的法律規定,無不體現出新興的資本主義國家對私有財產權正當性與合法性的充分承認。這無疑為各類企業家、商人經營資本主義工商業以積累個人資產提供了法律保障。明治日本資本原始積累能夠迅猛展開,使日本在很短時間內急速拉開與亞洲各國的差距,與其相關法律的“保駕護航”密不可分。

另外還值得一提的是,與承認私人財產權利相關,針對資本主義社會普遍流行的僱傭關係,法律還規定了有關協調當時僱主與受僱者之間關係的條款。有關僱傭關係,法律規定:“僱傭者,因當時者之一方,對相手方約服勞務,而相手方約給報酬,而生效力”。接著規定了對僱傭雙方利益的保護:“勞務者非其勞務終了之後,不得請求報酬。以期間所定之報酬,其期間經過後,得請求之”;“使用者非有勞務者之承諾,不得讓與其權利於第三者”。而且還規定,如果僱主因債務需要動用財產還債時,僱工可優先受償:“農工業勞役之先取特權,就於農業勞役者最後一年間,工業勞役者最後三個月間之賃金,於因其勞役所生之果實或製造物之上存在之。”即從法律上承認僱工可優先獲得農業收穫物或工業製造產品抵償自己的工資。這些法律條款反映出日本正處於上升時期的資產階級急需協調社會各階層利益,不僅強調自身私有財產權利的正當性,也在一定程度上承認社會其他成員的私有財產權為正當。由上述法律可見,私有財產權觀念傳播的實際效果十分明顯。

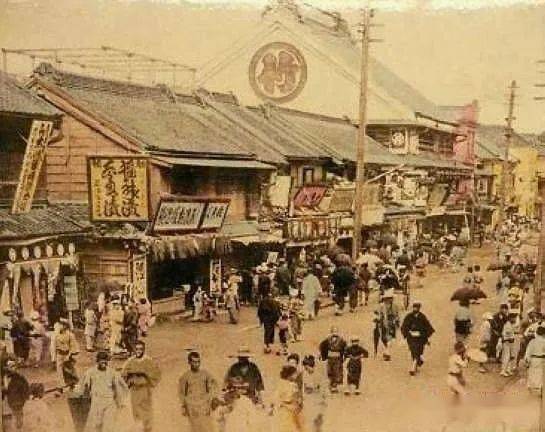

歷史照片

四、 特殊財產私有權—土地私有權正當性的主張

除了從巨觀理論上充分肯定國民獲取私利為正當之外,思想家們還從微觀角度具體論證了人民的私人財產所有權的正當性,其中尤其是土地私有權的正當性。無論封建社會還是近代資本主義社會,土地均為十分重要的生產資料。而客觀現實卻是上千年來,在中國、日本等東亞封建社會,“溥天之下,莫非王土,率土之濱,莫非王臣”的社會思想長期浸潤人心。人們從來不敢公開言及土地私有,在心底深處皆認為天下土地為君主所有,百姓最多只有對土地的使用權利。德川幕府時期,天皇偏安京都,此時的“王土”並非指天皇領土,而是指最高統治者將軍的領土。將軍除了直轄領地外,還根據血緣的親疏和戰功的大小,將其餘土地分封給大名。大名的領土表面上屬於私有,可以自由支配,但是將軍對於大名的領地,集中了強大的權力,隨時可以改易轉封。將軍可通過俸祿地分割和轉封,削弱大名與土地的聯繫。也就是說,大名領地並非完全的私有土地,它是作為替將軍效力的俸祿,其所有權會產生變化,因而不確定。所以有日本經濟史專家指出:“封建的土地所有具有的特色為:僅由世襲的武士身份壟斷掌握。在此,從體制上否定了憑藉實力重新創立新的封建土地所有,也一律不承認積蓄了財富的町人購買封建土地所有權的事。”即此時土地只能由武士不完全私有,且町人即便用錢也不能購買。因此在近代日本若要主張私有財產權利,必然涉及人民私有土地是否正當合法的問題。

英國的斯賓塞曾論及土地用益權和社會對土地私有權的承認:“蓋人人由社會借一區之地面,作為其報酬,將以其地面所得之收穫物交納幾分於社會,絲毫不違背同等自由之法則。每人皆有同等借地人之權利,而其所交納之地稅,則向千萬人支付之。如此,每人可得萬人允許,在一定期限內,以正當之目的借地,交納契約之地稅,以剩餘收穫物供自己使用,絲毫不破壞他人之權利。是即洛克所謂以勞動施加於天然物,在此場合下,其人權利牢固。”日本思想家松島剛按照近代性理解,解釋了斯賓塞的土地用益權思想:“所有權利就非社會之境遇而論,雖陷於困難,但以土地作為社會即千萬人之共有物,將其貸於一人,而借之者將其收穫物之幾分交付社會,以其剩餘為其私人所有,以經過社會與個人相互承諾的方式,使兩者權利俱得保全,絲毫不悖同等自由之原則。”這裡論述的私有權利是指由土地上獲得收益的權利,占有和使用土地者尚不具備完全擁有土地的權利。但它已指明了土地由公有轉變為私有的演變趨勢。這種與東亞社會傳統觀念截然不同的“土地可以私有”的西方思想,也被近代日本思想家們所吸收,並在全社會公開傳播。

啟蒙思想家加藤弘之針對東亞傳統的“普天王土”觀念反其道而論之,主張人民可以私有土地:“大凡土地山川,絕無天然擁有它們之理,最初占居其處,開拓其處者,自己當然便所有它。將其授予他人,或出售,也皆在於所有主之自由。故若又接受他人之授予或購買之,亦當然隨其所有主。是即土田山林所以應各有其所有主之理也。”即人們可以通過各種方式包括開拓、買賣和轉讓等,將歷來被視為公有的土地名正言順地變為私人所有。接著加藤順理成章地對照歐美各國情況,批判了東亞傳統的普天王土思想:“西洋各國由歷來認識之所有權之真理,政府允許人們私有土地,以至於絲毫不將天下全部土地當作一位君主之私有。從早年起,本國也根據此理,承認人們私有土地,特設地券之制,確定保護私有之道,實堪稱良政也。故此制一旦建立以來,明確了天下之土田山林皆各有其私有者,決不可主張悉皆為天皇御有。”即土地並非像歷來人們認為的那樣,屬於國家及其代表者天皇所有。這實際上為明治政府允許土地自由買賣的政策作了理論詮釋。

但由於傳統的土地國有觀念的束縛,日本國民一時還很難形成土地私有的新觀念。加藤針對這種狀況又分析了其中原因:“然而時至今日,尚未知曉此道理,許多人仍認為日本國中悉皆為天皇御有,或雖已知自從制立地券以來,明確允許人們私有土地,猶認為並非真正允許私有,不少人仍認為實為如從天皇御有之內分借之者也。而不能讓人們脫離如此謬見去領悟真理,雖固然出於二千餘年來因襲之習慣,然彼主張普天王土、富有天下等語,亦大有原因。尤其因國學者之流頻頻主張愚論謬說,日益增加世之困惑。”從加藤的分析可以看出思想意識在社會發展中的相對獨立性,人們否定土地私有的思想之所以長期保留,其根源在於制度上的問題。但現實社會中更重要的是人們長期受舊的傳統社會觀念束縛,一時難以轉變自己的認識,即不能迅速形成私有土地的觀念,這與傳統儒學長期鼓吹“普天王土”的思想觀念密切相關。

另外,加藤針對以前在封建土地制度下,領主對農民實行超經濟強制現象,特別闡明土地私有並不包含對租借土地的人進行管轄,應將管轄土地上的人與土地所有權分離:“土地各有其主,實為私有固當然也。但其主只能擁有按照自己意願充自己之用,或建房屋,或為耕種,或開畜牧,或借予他人之權。絕無在其土地上施行憲法,如管轄借住其土地之他人之權。如在土地上施行憲法,管轄民眾,固為君主政府之職責。土地所有主在其土地上謹遵守憲法,並且與借住土地之他人一起接受君主政府之管轄,固不用論。因此,私有土地權利與管轄土地權力截然不同。必須知道土地所有權在地主,管轄之權在君主政府之理。”這裡的“憲法”指的法律。即在主張土地私有權的同時,也要依法防止擁有土地的地主奴役在土地上耕作的農民。強調這種對土地的權利是一種近代性的資本主義土地私有權,並非像傳統社會那樣,是附加了對農民的超經濟強制的封建土地所有權。

加藤弘之對土地私有權的論證具有其獨特性。首先,他顛覆了東亞社會千年以來的“普天王土”傳統觀念。他不僅否定了舊制度禁止人們的土地私有權利的傳統做法,而且結合明治政府施行的地券制(所謂地券實際上就是土地證),對照西方各國的土地私有權利,大力主張日本應當仿效歐美制度,充分承認土地私有權利在日本的合法性,以促使日本趕超歐美各國儘快邁向近代化。其次,他不僅在制度層面抨擊了否定土地私有權的傳統,而且進一步從思想層面,強烈主張人們改變傳統的“普天王土”觀念,以促進社會近代化的眼光正確看待土地私有權在日本的推廣。最後,與其他思想家不同的是,加藤還更深層次地揭示了地主利用土地所有權,對租種土地的農民實施超經濟強制的可能性和危害性,並為防範這種可能性提出了對策建議。這就更深刻地區分了資本主義性質的土地私有制與傳統封建社會的土地制度的本質不同。

民權理論家兒島彰二與加藤同樣,也批判了君主私有國土及人民的傳統陳腐觀念。1877年他提出了人民應當私有土地、以便為自己謀利益的近代化思想:“普天之下莫非王土、率土之濱莫非王臣固為無稽之妄語,若由真理見之,實為不堪噴飯之物。若天下萬物皆為君主所有,今日從吾人私有之田地邸宅至飲食衣服,成為君主之乎?迷誤何其甚也!我所有之田宅則為我之田宅,決非君主之田宅,我購得之衣食則為我之衣食,決非君主之衣食。”兒島在此不僅徹底否定傳統觀念,也提出了人民的土地私有權具有正當性的近代化權利觀念。這裡應當指出,兒島是在明治政府剛剛開始推行地券制時提出這些觀點的。政府頒發地券,就是開始承認民間的土地私有權的標誌性政策。但是,傳統的否定財產私有尤其是土地私有的觀念,並不能伴隨著新政策的推行而自動消亡,負面社會輿論往往會遲滯新政策的推廣。因此,兒島從觀念層面強調土地私有權利的正當性,可以說是具有從思想意識上防止傳統觀念阻礙土地私有權普及的意圖。

福澤諭吉則從獨特視角提出了土地私有權觀念,即強調人生目的在於安居樂業,人們應當通過利用土地從事生產經營或商業貿易而獲得私有財產,以滿足自己衣食之需:“地球上的人類……在各處若各自衣食豐富,遂可依之生活。又或各地固有剩餘不足,可相互交易之也。即作為天賜恩惠,耕而食,製造而用,交易而達便利。人生所望僅在於此。”他認為人民爭取正當的權利,其終極目的無非就是為了能夠充分利用以土地為代表的自然資源,使自己的生活變得更加美好:“民權自由之極意,蓋存在於此道也。稱人類為萬物之靈,使其位於萬物之上流,私用此地球,若果不妨,人人自占部分土地,可利用萬物之幾部分也。”因此在政治思想上宣傳民權和自由的最終目的,就是要落實到人們的經濟生活上。而要使這種經濟生活正常進行,就必須讓人們將整個地球“私有”,即人人皆可以利用地球上的土地謀生。福澤將人類此種目的稱為“正道”:“亦作為生於天地之間之人類,親自勞作,自為衣食……導致心身之快樂,死而無憾。乃人間正道也。”按照福澤的邏輯,私有土地並用其謀利為正道,而否定這種私有權利則為邪道。與其他思想家不同的是,福澤將土地私有的正當性作為一種帶有普遍規律的法則提出來,即這種土地私有制不僅在歐美等先進國家已經實行,而且還應當推廣至包括日本在內的世界其他地區,成為全人類普遍適用的土地制度。由此可窺見福澤為在日本發展以私有制為基礎的資本主義而尋求正當理由的近代化思想。

思想家們主張的土地私有思想顯然對明治政府的相關立法也產生了影響。明治政府頒布的法律便摒棄了傳統的“普天王土”觀念,公開承認土地可以私有。如明治政府在布告中,承認“民有地”即人民的私有地,指出其界定方法為,“以發地券、課地租及賦地方稅為法”。然後明確分類,只要“耕地、宅地、山林等人民各自有所有之證明者”便可認定為其私有。布告同時強調:“賣買此地,固任人民之自由”;“學校、病院、鄉倉、牧場、秣場、社寺等人民數人或一村或數村有所有之確證非官有地者,賣買此地,亦任所有者之自由”。甚至連皇室領地,也允許讓普通人民購買而變為私有。如宮內省告示公布:“拂下預訂御料地之公賣,依本規則以競爭入扎方法行之”;“以預定價額以上之最高額入扎人,定為落扎人”。即只要支付土地出讓金,便可通過競標,將原來的皇室領地變為自己私有。既然如此,則順理成章,官方土地也可通過出售而成為私人財產。如明治天皇敕令公告:“供府縣、郡市、町村或公共組合直接供用之官有地,若有負擔其修理保存費者,則廢止直接公用時,無代價下拂於費用負擔者。府縣、郡市、町村或公共組合如賣土地,其鄰接地主有先買之權。”而且明確指定“官有地之賣買、讓與、交換、貸付,內務大臣處理之”。由此可見,隨著土地私有權主張的廣泛傳播,這種土地私有觀念已開始在全社會普及,人們購買官方土地乃至皇室領地為私有,已得到政府完全認可。

對於土地所有權的範圍,《民法》規定“土地之所有權,於法令制限內,及於其土地之上下”。即土地上的房產、收穫物,與土地下的掩埋物,均屬土地所有者私有。“土地所有者,與鄰地所有者,得以共同費用,設標示疆界之物。”即要求地主應相互明確土地所有的範圍。另外,與土地私有相關的土地占有租用的法律,也明確了使用土地獲取收益時,應保證土地所有者的權益。如一方面承認可使用他人土地獲取收益,“地上權者,因於他人土地,有工作物或竹木,而使用其土地之權利”;“永小作人,出小作料,而有耕作或牧畜於他人土地之權利”。另一方面又強調:“地上權者,其權利消滅之時,得復土地原狀”;“永小作人,不得加可生永久損害之變更於其體地”。這類有關土地私有權保護的法律規定,無疑促進了資本主義私有地產在日本的推廣和穩固。

相關畫作

五、 對私有財產處置權和受保護權的不同認知

私有財產權的標誌在歷史上出現過許多種,如占有、使用、受益等,在不同時代皆有將其作為私有權標誌者。但近代以來在法律實踐上認定,私有財產權最關鍵的標誌,應當是對所有財產的任意處置權利。日本思想家對私有財產權的標誌及其特徵進行了論證,同時根據從西方吸收的觀念,“社會或由他們組成的立法機關的權力……必須保障每一個人的財產”,也提出這種私有權利不應受到政府干涉,反而應受政府保護的觀點。

明治日本著名政治家和自由主義思想家小野梓根據自己的理解,將私人對財產的權利細分為三種,即所有權利、用益權利和占有權利。他對這幾種權利的相互關係作了細緻分析:“管物之權利作為所管理吾人之物類之權利,依吾人之所有其物或借用之而舉行者也。今細別為三:一曰所有權利,二曰所用權利,三曰所持權利是也。所有之權利雲保有吾人之萬物,將之控制進止之權利。所用、所持、所得之權亦包含其中。所用之權利雲即便自己未所有之,現在也可使用者,所持、所得之權自在其中。例如借土地而在上築造。所持之權利雲並非自己所有,亦非所用之而現保持之權。所得之權或包含其中。例如抵押物是也。”按照小野梓的闡釋,我們可以這樣理解,私人對財產的權利是指人對物的所有權利,它包含了使用權利、占有權利和受益權利在內。使用權利即雖然此物不屬自己所有,但因自己可以使用,也就自然將占有權利和受益權利包括了進來。占有權利既非所有,也非使用,正如抵押物那樣,僅僅是對該物的持有而已。但我們也可以發現,雖然小野從法律角度對私人財產權利作了精細的區分,但他並未明確私人財產所有權的最終標誌究竟是什麼樣。

加藤弘之對私人財產所有權中最重要的處置權及其受保護權提出了自己的認識。他認為人民有“自由處置所有物之權利。各民得以自由處置其所有物品、決不受他人妨礙之權利。因此在立憲政體各國中,即使是罪犯的房產物品也決不沒收,必給予其妻子親戚。蓋沒收既可稱為刑罰,卻也可稱為盜賊行徑”。即強調如果是在實行立憲制度的國家內,即便是屬於財產所有權人犯罪這種特殊情況,其私人的財產權利仍然應當受到法律的尊重和保護。顯然,加藤主張的財產私有權利的最重要的標誌,是對該財產的處置權。此類處置權神聖不可侵犯,正是私有財產權不可侵犯的核心體現。這種理解比較符合近代以來法制較為健全的國家有關財產所有權利的判斷標準,與幕府時代那種不完全私有財產權截然不同。

法學家津田真道也同樣強調人民應當“有權隨意處置其所有物”,而其他人包括政府在內,皆應當尊重私人任意處置自己所有財產的權利:“隨意處置其所有物之權,宜當敬重。蓋此乃成國之基礎也,僅為天下之公益而有所限制之。除非因特別非常之事件,國家公益需要之,絕不可沒收居民所有物以作國家之公物。”即主張財產所有權最核心的標誌是對財產的任意處置權利。同時他明確了保護私有財產權利是資本主義經濟正在興起的日本國家立國的基礎。津田認為哪怕對犯罪之人的財產也不能隨意沒收:“沒收罪人所有之物,對罪人之妻子親屬為非義殘忍之處置,且於事無益。蓋此不可為刑,卻可謂盜賊之業。”他還進一步主張徵稅應按財產多少進行,因為人民“有權要求按家產貧富定租稅徵收率”。對這一點他解釋道:“國民有權要求按照家產定租稅徵收率。故國家雖為了全國而向居民徵收物稅銀稅,悉皆應按每戶家道贏縮之比例,其間毫無偏頗之處置。又關於徵稅之事,若國家隨意給予某人某等級特準特許,乃國法論所禁止也。”即只有通過按財產多少進行徵稅,才能公平體現人民的私有財產權受到了國家的平等保護。津田真道這種按財產多少徵稅的主張,顯然來源於他從西方系統學習來的政治法律制度。它顛覆了傳統封建社會上千年來不問財產多寡按照人頭徵稅的不合理制度,更加符合歐美資本主義社會的財稅制度的稅負原則,體現出“財產積累越多,社會責任更大”的近代精神。按財產比例徵稅,這一方面避免了對私有財產濫征賦稅的弊端,有利於保護私有財產的安全;另一方面也更有利於激發私人企業為了更多積累稅後資產,而努力改進技術設備、擴大生產規模的意願。

與西周的三寶理論相似,啟蒙思想家西村茂樹也將人的私人權利分為三個方面。其中第三個方面為私人的財產權利,這種權利的具體體現就是權利人可以隨意處置該項財產:“第三作為自己財產之權利,凡以自己力量所得之財產,用之享之賣之皆隨其人之意,政府無抑制之事等是也。假若不以此法律條文作為人民自由之標的,必出大差錯。”這裡他提出的“以自己力量”是否指勞動或勞動以外的其他方式不得而知,但他強調了私人財產權利主要表現為個人對自己的財產有隨意處置權,這種權利政府也無權干涉。值得注意的是,在與其他思想家同樣論證私有財產權利正當性的同時,西村特彆強調了擁有權力的政府,絕不能倚仗權勢干涉國民依法處置個人私有財產的正當權利。“私有財產神聖不可侵犯”的資本主義社會的政治法律原則,在此彰顯無遺。

思想家們關於私有財產權標誌的觀念,在明治政府頒布的法律中也有所體現。如《民法》就將占有權與所有權明確區分:“占有權者,因以為自己之意思,所持其物,而取得之”。即實際持有並使用便取得占有權。而所有權則是“於法令制限內,自由使用收益及處分其所有物之權利”。顯然占有和所有二者在法律中存在本質區別。

關於保護私人財產權的思想,除了上述涉及的內容之外,還應進一步區分為兩類傾向。一類是從消極層面,主張政府不要干涉私人的財產權利。上述西村茂樹的主張就反映出這種傾向。又如福澤諭吉曾強烈呼籲政府不要利用行政權力去干涉人民的私人權利,“以政府之權干涉人民之私,或特別勉勵保護之,或特別妨礙禁止之,結果皆事實上有害無益。”這裡的“私”當然包括了私人財產權。我們可以看出,福澤是從消極視角,主張政府對人民包括處置自己財產在內的私人事務,既不故意實施過度保護,也不特別加以禁止,應當讓人民為了積累私有財產而自由發展自己的事業。這種主張顯然是吸收了西方思想家潘恩有關國家是必不可少的“惡”,應當防止或減少這種“惡”的危害的自由主義思想。

植木枝盛大力宣揚“三大經濟”中私有財產權的重要性及其應當受到尊重的近代化觀念:“財產之權利與其他生命之權利、自由之權利等,作為同等並列重要之權利,亦應知其極為貴重。”這種重要性體現在私人對財產的各種權利上:“在法律上,多將財產分為動產、不動產兩種,又就其權利,分為主物權和從物權等,或雖有所有權、使用權、抵押質權等目,而若概論之,尚無一種不受尊重。格言曰:縱令出適當之價,任何人也無出賣自己財產之義務。曰:無論何物,所屬我輩者,無我輩之承諾,不得向他人轉移。亦以可知財產權之重要。”植木實際上又將財產所有權細分成了兩類:主物權即所有權;從物權則指使用權、抵押權等。但無論哪種權利皆應受到尊重。由於私人財產具有這種特別重要性,所以植木強調,無論私人財產來源如何,怎樣處置這些財產皆是所有者的自由權利,他人不可橫加干涉:“蓋吾人獲得財產有數種,若天賜、勤勞、交換所得等是也。而吾人已獲得之以至為我所有,或消費、或使用、或儲蓄,在其他隨意處置上,不曾有所妨礙。已得將之自由處置,則可將之投向海里,可燒之為灰土,可破之為塵芥,可貯之而不出,可拋之與他人。其於是等間豈有絲毫應被他人所抑制耶?”植木在此尤其強調了對私有財產的處置權不受外力干擾的主張,也屬於消極地保護私有財產的傾向。但這種主張在極大程度上反映出日本早期資產階級對私有財產權利的神聖不可侵犯性的格外重視。這一點在植木的法律構想上也有所體現。他在自己提出的私擬憲法草案《日本國國憲案》中,強調“日本國家不得實施干涉日本國民各自私事”。這當然也包括了不得阻礙人民積累和處置私有財產的活動。

另一類是從積極的方面,主張政府應當對人民賴以維持生存的私有財產進行有效保護。如兒島彰二強調“君主唯有保護吾之義務,僅依照所出租稅以作適當安頓而圖其無事”。即只要繳納了租稅,人民的私有財產便有權受國家保護。西周認為統治者應充分認識到保護人民私利的重要性:“為政施教方法雖全然不同,但所達之目的可雲一致:應當利於人世,使斯民養生喪死,安樂度過一生,死後毫無遺憾。”即政治的最終目的無非為了保障人民的私利,使人民平安生活。這種“私利”當然也包括私人財產所有權利。

啟蒙思想家中村正直提出了人民的私人財產所有權應受國家統治者保護,以使人民的私權不受侵害的主張:“蓋民人之產業(將田地住宅貨財等人民賴以生活之物稱為產業),人主不失對之較好保護。邦國非人主一人之產業,所謂天下乃天下之天下,非一人之天下也。因此保護人民之產業,防止危難之事,開通利用厚生之道,使人民得到安寧,享受福祉,乃人主之職責。人主應對農工百務關心體貼之,使其生意盈利,以期文學藝術逐漸興隆旺盛。且人主安穩居住,恰如一父在眾子之中。”即君主應當像父親幫助子女那樣,維護人民的私有財產權,使人民可以通過各種合法渠道大膽獲取和積累私人財產,以便獲得安寧幸福。這裡表現出將君主視為父親的傳統“家天下”思想的痕跡,可以看出中村的私有財產權思想與傳統觀念的千絲萬縷的聯繫。

這類對國民私有財產積極施行保護的主張,其實與消極的不干涉主張並不矛盾。它一方面反映出剛剛脫離封建社會不久的日本社會各階層,對前資本主義時代無視國民私有財產權的歷史記憶仍然不能很快抹去,另一方面也體現出思想家們對現實中侵害國民私有財產的可能性的擔憂。因此,不少思想家認為政府不能僅限於不干涉國民積累和處置私有財產權利的順利普及,而且還應當主動施以援手,保護國民的合法私有財產不受外力侵害。只有這樣,才能確保“殖產興業”國策的順利推行,使本國能早日趕上歐美各先進國家。所以無論是消極的還是積極的兩種傾向,都是出於一種目的,即促使國民的私有財產不受到非法侵害。這樣也可確保政府稅收增加和整個社會財富的迅速積累。

思想家們宣揚的保護私有財產權的思想,也影響了統治當局,並在法律制定中有所體現。具體如針對兩名以上所有者的共有財產,法律規定“各共有者,於共有物之全部,各得照其持分使用之”。但又強調“各共有者,非有他共有者同意,不得加變更於共有物”。又如對債權人財產的保護規定:“以金錢為目的之債務,不為之履行,則其損害賠償之額,以法定利率而定之。但約定利率,逾於法定利率,則依約定利率。前項損害賠償,債權人無須為損害之證明,又債務者不得以不可抗力為抗辯。”再如對借貸他人財產使用的規定:“借主須於契約所定之時期,返還借用物”;“借主得將借用物,復於原狀,收去使附屬之之物”。如果不能按期返還借用物,則借主“須償還當時之價額”。對於私人財產其所有者可以自由贈予、買賣的權利規定:“贈與因當時者之一方,表示以自己之財產與相手方而不取報償之意思,相手方受諾之而生其效力”;用法律保護當時已日益繁盛的市場經濟中私人財產交易的安全性。甚至對於偶然發生的不當得利可能對私人財產造成的損害,法律也作了相應規定:“無法律上之原因,而以他人之財產或勞務受益因此損失及於他人者,於其利益已有之限度內,負返還之之義務”。這些條款均體現出政府應當保護私人財產權利的觀念已在法律上被普遍認可。

結語

日本明治時期的思想界對私有財產權的正當性包括土地私有的合法性作了充分闡釋,並提出了政府應當保護這種私有產權的主張。這種私人財產權利觀念在日本的廣泛傳播,很大程度上否定了以私利為“惡”的傳統觀念,無疑表現出一種近代意識的覺醒。從巨觀角度考察,這種新思想為明治政府的“殖產興業”國策作了理論詮釋,並對亞洲第一部具有近代性內容的明治憲法產生了直接的影響。如該憲法對保護私有財產權列出了明確規定:“日本臣民其所有權不受侵犯。若為公益而必須處置也須依據法律所規定”;“日本臣民除按法律規定,未經其同意,住所不受侵入和搜查”等,均可表現出私有財產權觀念傳播的影響。從微觀視角分析,這種思想宣傳導致對私有財產權的界定和保護,在近代日本各種法律中已逐漸充實。除通常可見的財產外,甚至如著作權和由著作權帶來的私人財產權利,也有相關法律規定。如1899年頒布的《著作權法》規定了著作權的範圍:“屬於文書、演述圖畫、雕刻模型、寫真及其他文學藝術範圍之著作物,著作者專有複製該著作物之權利”。同時也頒布了相關保護條款,如果侵犯了著作權,將受到法律懲罰:“為偽作者及知情而發賣或頒布偽作物者,處以五十元以上五百元以下之罰金”;“附加非著作者之姓名、稱號而發行著作物者,處以三十元以上五百元以下之罰金”。可見私有財產權觀念的傳播已十分深入而廣泛。

日本明治時期的私有財產權觀念一方面來自西方思想的影響,另一方面也是適應社會現實,即以私有制為基礎的資本主義發展的客觀需求。正如恩格斯指出:“財富,財富,第三還是財富,——不是社會的財富,而是這個微不足道的單個人的個人的財富。這就是文明時代唯一的、具有決定意義的目的。”日本明治時期私有財產權觀念的廣泛傳播,反映出日本新興的資產階級、豪農等階層希望能夠在國家保護下,通過順利發展資本主義經濟而發財致富的強烈願望。在實踐中,正是這類新思想被廣泛而系統地宣傳,為以私有制為基礎的資本主義經濟迅速發展提供了正當性理論依據,促進了保護私有制的近代資產階級法律體系的形成,最終導致日本在東亞率先開始了資本主義近代化。