2015年正值二戰結束70年,為了增加人們對希特勒的了解,特出版《擊敗希特勒》,書中提及希特勒戰敗的秘密事件,英國情報局搜羅的情報,使得本書具有很強的研究價值,對於戰爭發燒友們或者歷史專業的教師、學生都是一本不可多得的圖書。

另外還涉及戰爭狂希特勒的性格特質及其對國家戰略施加的消極影響、德國情治單位的諸多弱點和缺陷,並利用大量篇幅講述了第三帝國繁榮、江河日下以及徹底崩潰的三個階段。

基本介紹

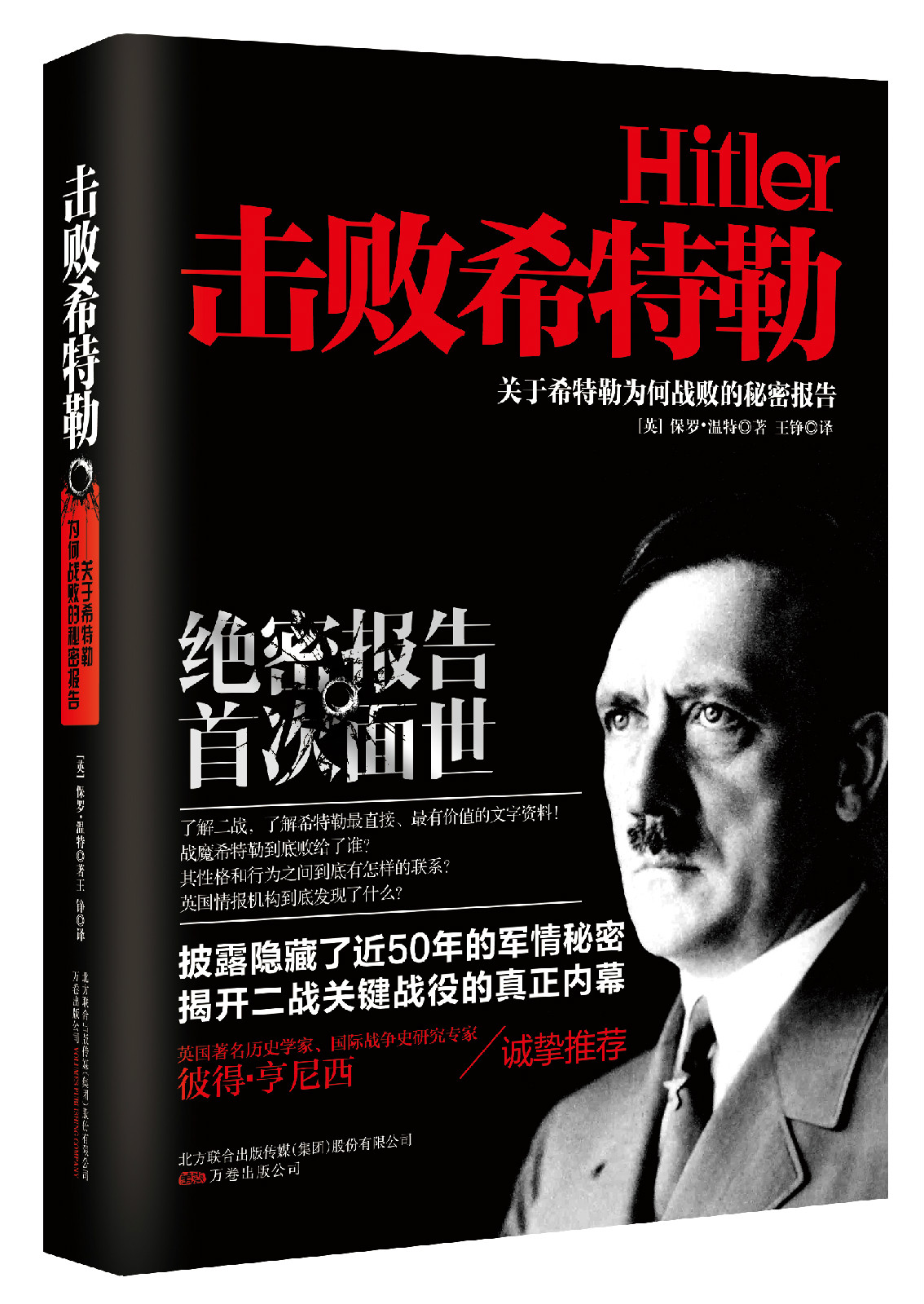

- 書名:擊敗希特勒

- 作者:保羅·溫特

- 原版名稱:Defeating Hitler

- 譯者:王錚

- ISBN:978-7-5470-2722-6

- 類別:歷史 軍事

- 頁數:384

- 定價:43.00

- 出版社:萬卷出版公司

- 出版時間:2014年10月

- 裝幀:平裝

- 開本:16

導讀,內容簡介,為獨裁者“畫像”,精神和身體健康,

導讀

《德國的弱點:戰略和組織,1933—1945年》(Some Weaknesses in German Strategy and Organization, 1933—1945,以下簡稱《弱點》)在闡釋“德國為何失敗” 的問題上犯了幾個歷史性錯誤,這份報告此前從未出版或被通篇引用,受《檔案法》(Public Records Act)第三部分第四款規定的約束長達半個世紀後,最終於1991年10月解密,同年受到原英國公共檔案館(PRO,後改稱英國國家檔案館,The National Archives,簡稱TNA)的保護性監管,收錄在CAB146/497目錄下。作為1992年《瓦德格拉夫倡議》(Waldegrave Initiative,此項倡議推動解密了當時諸多高度機密的政府檔案)解放的諸多情報檔案之一,它以長達200頁的篇幅闡述了阿道夫·希特勒及德國統帥部在第二次世界大戰中失敗的根本原因,內容涉及這個戰爭狂的性格特質及其對國家戰略施加的消極影響、德國情治單位(GIS)的諸多弱點和缺陷。未經查閱之前,該報告作於何時、為何而作、作者為誰以及為誰而作均尚未可知。

處理從納粹德國繳獲的大批檔案和審問戰俘的工作始於1945年3月,同年10月,英國聯合情報部官員完成了一份報告草案初稿。這個高級情報機關成立於1941年5月,是聯合情報委員會(組建於1936年6月,核心工作是安全和情報事務 ,自1940年5月後成員涵蓋各情報組織首腦,該機構直接對參謀長委員會負責,之後再由參謀長委員會向全權負責一切秘密工作的首相匯報)的中心評估部門,主要任務是協調、評估和傳達聯合情報委員會提供給各軍種的戰略情報。

然而,現藏於英國國家檔案館,編號為CAB 146/498的粗略報告草稿卻被命名為《軍情十四處向聯合情報委員會提交的報告草案》(實際上就是聯合情報委員會1946年第33號機密檔案《弱點》的初稿),很明顯,聯合情報委員會的一切情報準備實質上都操縱在軍情十四處(MI14)官員手中,而成立於1940年5月15日的戰爭部對德作戰辦公室 (War Office's German Section,英國軍情局起初隸屬戰爭部,後劃歸國防部Ministry of Defense)則掌握著所有關於德國戰爭機器的情報,這是一種典型的官僚政治。軍情十四處下設從MI 14(a)—MI 14(k)共11個分部,負責調查德軍作戰指令和最高統帥部的人事資料。不過,在諾埃爾·安南看來,該機構和聯合情報部的真正使命是“為總參謀長(Chief of the Imperial General Staff,簡稱CIGS)預警希特勒的下一步意圖” 並確保軍情局首腦和總參謀長的決策免受邱吉爾飄忽不定的秘密情報所干擾。

除了曝光聯合情報委員會令人費解地隱瞞軍情十四處牽扯到這項任務的內情,肯定諾埃爾·安南對聯合情報部的描述,《軍情十四處向聯合情報委員會提交的報告草案》還揭示出了參與起草該檔案的密切相關人。幸運的是,涉及這份報告的資料,即唐納德·麥克拉克倫(Donald McLachlan)的《39號房間:海軍情報1939—1945》(Room 39: Naval Intelligence in Action,1939—1945)和珀西·柯利達爵士(Sir Percy Cradock)的《了解敵人》(Know Your Enemy),並未向讀者點明涉事者的身份和職位。然而,通過保存在CAB 146/498號檔案中字跡潦草的注釋和備忘錄,現在終於真相大白,軍情十四處的奧多諾萬(O’Donovan)和英國外交部駐聯合情報委員會代表兼最終報告簽署人M.J.克雷斯韋爾(M.J. Creswell)才是此項研究計畫的真正負責人,管理該委員會並確保其高效運轉。

1946年10月20日,聯合情報委員會將《弱點》終稿提交參謀長委員會的軍方首腦,這份報告從德國的角度審視了那場戰爭,向白廳(Whitehall,即英國政府)揭示出“納粹失敗的主要原因,即政治軍事組織、人事、戰爭機器和戰時生產等方面的固有缺陷”。聯合情報部在可以視作“任務聲明”的前言部分寫道:鑒於與重大事件密切相關的有價值的原始資料仍在不斷浮出水面,我們認為明智的做法是從某幾個方面來呈現戰爭的真實面貌。因為待到有可能以全面均衡的歷史觀考察那段過去之時,隨著歲月流逝,一些當下記憶清晰鮮明的“重要時刻”將變得模糊不清,未來可能會出現一種傾向,即低估納粹戰爭機器的強大,自恃盟國的優勢來得理所當然。

然而,半個世紀後,現實還是印證了他們起初的擔心,英國當代最重要的歷史學家之一理察·奧弗里(Richard Overy)教授在《盟國為什麼取勝》一書中指出盟軍的勝利在情理之中,而且對德國戰爭機器,特別是其最高統帥者——阿道夫·希特勒不屑一顧。此外,由於激烈反對“德國為何失敗”這一命題,認為它儘管擁有一些更接近史實的戰時情報數據的支持,但只會令讀者興趣索然,所以,奧弗里規避了至關重要的情報工作及其對戰爭走勢的影響。

對戰時英國情報活動做出權威解釋的官方歷史學家哈利·辛斯利(Harry Hinsley)爵士主編的《第二次世界大戰中的英國情報》(以下簡稱《情報》)中給出結論是:“超級機密”(ULTRA)的奇蹟,布萊切利園(Bletchley Park)源源不斷地破譯出德國人的高級密電碼使戰爭進程至少縮短了1—2年 。《情報》第5卷《戰略欺騙》的作者——著名軍事歷史學家麥可·霍華德(Michael Howard)爵士也寫道,“沒有情報的戰爭史猶如沒有幽靈的《哈姆雷特》 ”。但奧弗里卻不以為然,在《盟國為什麼取勝》的前言中反駁,“儘管當下盛行將情報利用水平作為兩大陣營的一個關鍵區分點,但這還不足以說服我給這個主題安排一章的篇幅。”由此可見其對情報及情報工作在盟國戰略行動中的作用輕視程度之深,另外,他還高度質疑是否值得在這個課題上花上三十幾年時間。尤其是當《弱點》已然清晰地證明了情報在納粹德國氣焰上升、下降和衰落的過程中扮演著關鍵角色時,奧弗里的這種漠視就更加讓人摸不著頭腦。

內容簡介

本書從結構和內容上分為三大部分,每部分有層次清晰的幾個章節組成。第一部分包括:希特勒統治歐洲繼而主宰世界的“宏偉計畫”;計畫執行過程中的主要干擾事件(例如:1939年9月英國宣戰,德國空軍難堪大任,未能從皇家空軍手中奪取制空權,致使登入英倫三島的“海獅計畫”被迫取消;1941年6月入侵蘇聯的“巴巴羅薩行動”失利;1941年12月美國參戰);自1942年失去戰略主動權後,納粹戰爭機器逐漸暴露出的致命缺陷。第二部分集中關注了德國戰時工作的內在弱點:希特勒怪異的指揮風格;國防軍內部缺少聯合指揮機制;情治單位效率低下;戰時生產組織反應遲緩,直到1943年才實施“總體戰”動員。第三部分為附錄,共19章,主要“按年代順序記述1939年後歐洲各主要戰場地面、海上和空中的戰役進程、戰時生產和軍事補給狀況”。 採用這種呈現方式意在“詳細說明德國的諸多弱點如何將其一步步引向失敗”。 另外,對經濟和工業產值感到枯燥乏味的讀者可以特別留意兩個非常有趣的章節——希特勒的性格特質及其主要間諜機關,即隸屬於國防軍最高統帥部的軍事諜報局和海因里希·希姆萊手中的黨衛軍帝國保全部。

為獨裁者“畫像”

白廳核心情報機關軍情十四處和聯合情報委員會幾乎在同一時間開始試圖徹底了解希特勒。戰時曾任職於英國秘密情報局(即軍情六處,MI6)的未來牛津大學近代史教授休·特雷弗-羅珀(Hugh Trevor-Roper,曾受命揭露希特勒末日所犯罪行的任務,接觸了大量第一手資料)以其獨到的視角洞察了這位納粹獨裁者的性格和精神世界。1945年9月,羅珀受軍情五處首腦迪克·懷特(Dick White)準將委託,調查圍繞阿道夫·希特勒及其納粹“王朝”命運的確切環境。 1945年11月,他向盟國遠征軍最高統帥部(Supreme Headquarters Allied Expeditionary Force,簡稱SHAEF)提交了問訊記錄和反間諜報告終稿,這些資料後來構成了其最暢銷的著作——《希特勒末日記》的基本框架。

《希特勒末日記》自1947年3月付梓以來,60年間歷經9次再版,諾埃爾·安南由衷讚嘆,“儘管有價值的史料此後大量湧現,但其觀點始終屹立不倒。”戰後,被媒體譽為“希特勒專家”的特雷弗-羅珀進入英國外交部情報研究處(Information Research Department,簡稱IRD),專門從事心理戰研究,作為“戰爭條件下的德國人心理項目的首席學者” ,他開始以希特勒及其第三帝國為主題進行文學創作,迄今為止取得了豐碩成果。

歷史學界普遍認同特雷弗-羅珀1945年得出的綜合結論,即阿道夫·希特勒不僅在1939年發動了第二次世界大戰,而且使戰火一直燃燒到1945年。其對這段戰爭的重要性和核心推動作用不容懷疑。二戰“從許多方面來講是希特勒個人的一場戰爭。他有預謀,有準備,擇機而動,並且在3年內對戰爭進程有著總體計畫”。 《德國與第二次世界大戰》也支持了以上觀點,這部德國官方出版的多卷集歷史巨著用翔實的史料闡釋了“爆發於1939年9月1日的歐戰是希特勒一手策劃的”, 1941年局部衝突演變為一場全球性大戰也是幾個極權主義國家受意識形態的驅使釀成的悲劇,而希特勒則“完全支配了這場意識形態戰爭”。

遺憾的是,聯合情報部和聯合情報委員會起初對希特勒在軍政事務決策中至高無上的地位認識不夠,致使戰時提交給邱吉爾和參謀長委員會的報告準確性受到了一定影響,不過他們在《弱點》中最終承認了這一點,並彌補了戰時工作的重大缺失——希特勒的個性、認知過程、精神和身體健康狀況等深層次問題。

1945年3月—1946年10月,聯合情報部已經洞察到希特勒的幾項足以對德國戰爭前景帶來毀滅性打擊的性格弱點,例如所謂的直覺、“固執己見”、“無法參透他國的觀點和反應”、“機會主義”、“過度集權和事無巨細”。 另外,此後60年卓有成效的理論研究中又揭示出這位獨裁者身上的種族中心主義、意識形態和種族偏見、隱匿性、狂熱、自大、偏執和妄想等多種個性特質。過度依賴藥物和有害的生活方式等因素導致其出現了嚴重的身體健康問題,而身體上的痛苦又加劇了精神狀況的惡化。

聯合情報部確信,“希特勒的主要性格缺陷”的確對“戰爭軌跡產生了重要影響 ,這些缺陷不斷累積……最終使得納粹戰爭機器徹底癱瘓”。 然而,最近對聯合情報委員會戰時檔案的研究結果顯示,《弱點》中闡述希特勒的性格及其對德國戰略影響的內容連一整章篇幅都不到,這一點令人頗感詫異。這表明,該委員會及其評估部門(即聯合情報部)沒能把希特勒置於一個正確的位置,理清他與納粹戰略思想、計畫、指揮和行動之間的確切關係。錯得更離譜的是,他們竟然認為德陸軍總司令部和最高統帥部制定戰略事實上都是為了制止希特勒不切實際的想法。

顯然,報告撰寫人1946年時採納了上述觀點。事後他們承認,在納粹德國,沒有任何一個人“對戰略和外交政策的影響力”可以比肩元首——“直到自殺前幾天,希特勒仍然是獨裁者和不容置疑的統治者”——而“實際情況常常比盟國戰時估計得更甚”。 此外,聯合情報部也指出,與聯合情報委員會當時推測的大相逕庭,“甚至是大權在握的屬下也只能抱著感激涕零的心態對希特勒俯首帖耳,希姆萊、戈培爾和里賓特洛普出台的政策事實上大都經過他的授意。”

至於這位納粹領袖的思想傾向和心理狀態,聯合情報部戰後蒐集到的有價值的信息如鳳毛麟角,面對各方壓力,他們只得坦承,“我們缺乏分析其心理活動的有力證據,對未來在這一棘手課題上能否取得令人滿意的成果的確表示懷疑。” 但無論難度高低與否,由於習慣性地迴避為他國領導人做心理畫像。

另一方面,英國秘密情報機關的美國同行表現則積極得多,尤其是戰略情報局(Office of Strategic Services,簡稱OSS,美國中央情報局CIA的前身)在1943年春委託兩位大膽創新的心理學家亨利A.默里(Henry A. Murray)和沃爾特C.蘭格(Walter C. Langer)對阿道夫·希特勒進行了全面的人格心理分析。二人分別提交了《阿道夫·希特勒的人格分析及對其未來行為的預測以及現在乃至德國投降後對其處置的建議》 (Analysis of the Personality of Adolph Hitler With Predictions of His Future Behavior and Suggestions for Dealing

with Him Now and After Germany's Surrender,簡稱默里備忘錄)和《阿道夫·希特勒的心理分析:其生活與傳奇》(A Psychological Analysis of Adolph Hitler:His Life and Legend)。較之聯合情報委員會的工作,默里和蘭格試圖剔除其他因素,將希特勒的性格與行為之間建立起直接聯繫,以便預測其未來針對盟國的意圖。總體說來,這兩份報告“在某些方面非常精準” ,至少給美國情報部門提供了一些判斷對手目標的有益提示。

精神和身體健康

希特勒1945年4月自殺之後,史學界長期對其身體和健康狀況爭論不休。眾多學者致力於研究這一課題,其中最成功的大概要算弗里茨·雷德利希(Fritz Redlich)的納粹元首“病情記錄”——《希特勒:毀滅性先知的診斷》 (Hitler: Diagnosis of a Destructive prophet),書中提出了一個關鍵問題:“這位納粹領袖的行為是源於身體疾病,抑或精神錯亂?”

與溫斯頓·邱吉爾身邊學識淵博、忠於職守的保健師莫蘭勳爵 (Lord Moran)相比,自1936年一直擔任希特勒私人醫生的特奧·莫爾勒卻是個庸醫。有歷史學家拿嗜酒的習慣來解釋英國戰時首相的一些古怪行為和戰略觀點,對此,邱吉爾曾調侃道,“我取之於酒要比酒取之於我多得多。” 然而,他的對手阿道夫·希特勒與鎮定藥物之間的依賴關係卻絕非如此。

迷信莫爾勒及其開出的藥物直接導致這位納粹獨裁者身體和精神紊亂,嚴重影響了德國的戰爭布局。1941年8月,其健康狀況開始惡化,心電圖表明影響心血管的“冠狀動脈硬化(coronary sclerosis)正在迅速發展”,胃病、失眠、精神沮喪、全身不適也越來越嚴重。1942年,一系列非常糟糕的症狀開始顯現出來,諸如“左臂不由自主地抖動、左腿痙攣、曳行步態……” ,這些都是帕金森綜合症(Parkinson's disease)的典型症狀。

此後,為控制病情,莫爾勒使用了大量口服藥和注射劑。據有關專家統計,其戰爭期間開具的藥劑總共約90種,希特勒每天需要服用的就多達28種,例如:安非他明、鴉片製劑、溴化物、巴比妥酸鹽、古柯鹼、添加大劑量中樞神經刺激劑咖啡因的化學雞尾酒、含有微量士的寧和阿托品成分的寇斯特藥丸 (Koester's Anti-Gas Pill)。儘管上述藥物具有很強的致幻和刺激興奮度作用,但學界普遍認為,除了安非他明,他並未對其他神經製劑上癮,即便如此,還是對身體和思維活動產生了強烈毒害,一位政論家指出,這位獨裁者在需要做出某些極端重要的戰略決策的1939—1943年不斷受到“暫時性認知能力減弱” 的困擾,但這再正常不過,因為長期濫用安非他明公認的嚴重副作用包括:“憤怒和焦慮感上升”、出現幻覺、妄想妄念(paranoid delusion)、“伴有危險暴力行為的精神分裂”、高血壓、胸腔疼痛、抽搐 。儘管戰爭最後兩年已經停止服用,我們不禁還是要問:“希特勒此間的某些主要戰術/戰略錯誤,例如衝動的軍事決策和充斥著相當大偶

然性因素的貿然宣戰行為,是否與安非他明有關?” 對此,雷德利希的回

答措詞相當含糊,只是表明“根據現有證據無法排除這一合理懷疑”。

至於以心理健康標準來衡量,希特勒究竟是位精神病、精神分裂症、抑或僅僅是普通的“狂躁症”患者,學術界至今仍爭論不休。《疾病與權力》(In Sickness and in Power)的作者大衛·歐文(David Owen)指出,“主流觀點認為……希特勒的瘋狂部分源於其犯罪暴行,同時也可能是個人行事風格,或者至少是其語言風格使然 ……但目前尚無令人信服的證據將其歸入精神疾病患者範疇 ……”。做出這一診斷還需要弗里茨·雷德利希全面的研究成果支持,他已然得出結論,儘管希特勒無“任何主要類型的精神錯亂症”,如精神分裂或精神病,但完全可以將他定義為“反社會型人格障礙(anti-social personality disorder)和邊緣性人格障礙(Borderline personality disorder,簡稱BPD)患者”。 顯然,其戰略錯誤和罪行不能歸結於精神錯亂或精神病。那么可以用身體健康原因或濫用藥物的有害影響來解釋其判斷和決策的屢屢失誤嗎?

對此,多數歷史學家毫不猶豫地給出了否定的回答:《歷史的希特勒》(The Hitler of History)作者約翰·盧卡斯(John Lukas)聲明,“絕對沒有任何證據能說明身體疾病影響或阻礙了他的思維和判斷” ;著名作家賽巴斯提安·哈夫納(Sebastian Haffner)的觀點是,“戰爭最後幾年的各項體檢報告只能表明希特勒的身體健康全面衰退,但1941—1945年的災難性失敗用身體和精神狀況不濟是解釋不通的” ;伊恩·科索(Ian Kershaw)則更加直截了當,“莫爾勒和他的處方並非德國在戰爭後期陷入困境的根源,甚至連次要原因都算不上。帕金森綜合徵才是誘發希特勒令人高度費解的軍政決策的罪魁禍首” ;病情“不會削弱希特勒解決問題和處理信息的能力” ,而且在歐文看來“……對關鍵決策的影響也相當有限,因為他早已為自己的帝國定下了野心勃勃的戰略目標”。

然而,毋庸置疑的是,1942—1945年,希特勒的“身體和精神狀況在急速惡化”。 他身邊最親近的兩位下屬——私人副官奧托·京舍(Otto Günsche)和管家海因茨·林格(Heniz Linge)都證實了這一點。在蘇聯內務委員會(NKVD)長期嚴刑審訊下,二人交代,戰爭中後期希特勒的頭暈和其他病症越來越嚴重 ,到1944年離開莫爾勒開具的“刺激性藥物和鎮靜劑簡直活不下去” ,並提供了大量有關其精神問題、方向辨別障礙、情感淡漠的證據。