建立過程

成立

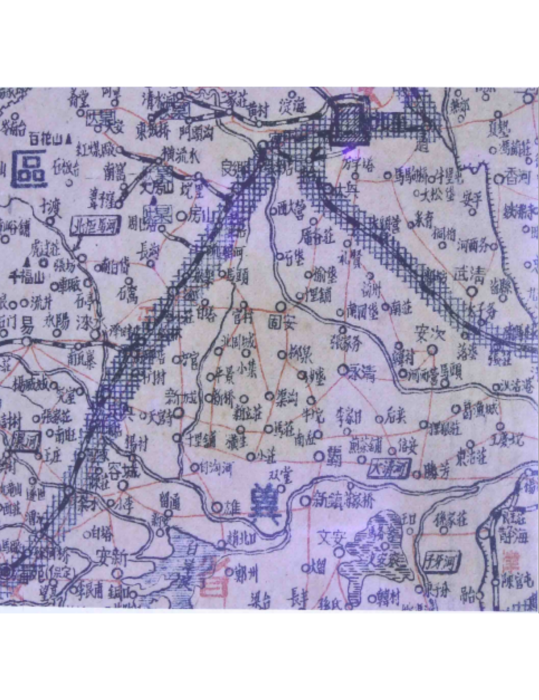

1937年“七七”事變後,不到一個月的時間內,

南苑失守,北平淪陷,平南地區成為敵占區。1938年2月,呂正操所部“人民自衛軍”,派出獨立第1團組成“北上先鋒隊”,前來大清河北開闢工作,很快打開了局面。4~5月間,冀中區黨、政、軍領導機構相繼建立。9月,在霸縣成立了冀中第5軍分區,朱占奎任司令員。

1939年春,冀中第5專署成立。1940年春,冀中第5專署劃歸冀北辦事處領導(1941年劃回冀中)。6月,大清河北黨、政、軍機構分別改為晉察第10地委、第10專署和第10軍分區。1939年夏,在冀中五地委指示下,固安縣抗日民主政府縣長高沛(又名高澤洲)派來步雲開闢永定河北的固安十一區,該區是宛平、固安、安次三縣交界地帶。7月,固安十一區抗日區政府成立;10月底,區小隊成立;年底,固安十一區所轄26村相繼建立了抗日村政權和民眾抗日團體。

鞏固

1940年2月,日偽“掃蕩”大清河北,固安十一區抗日區政府被敵“蠶食”而解體。1939年1月,安次縣縣長李雲升(又名李鴻奎)調宛平縣工作,開闢宛平縣抗日政府,11月,任命李雲升為宛平縣抗日政府縣長,領導抗日鬥爭和建政工作;12月,在安次縣的白家務、舊州一帶,組建了一支40人的抗日武裝--宛平縣基幹大隊;1940年1月,五分區主力27團進入宛平,協助地方開闢新區,到1940年春,相繼開闢兩個聯區:宛平縣抗日政府一區在永、安、固三縣結合部,即北寺垡以東舊洲以西的仁和鋪、小馬坊一帶;宛平縣抗日政府二區在大、宛、安、固四縣結合部,即平大公路以東,北至大辛莊,南至押堤一帶。

1941年秋,由於日偽加強了對邊沿地區的統治,宛平抗日政府一、二區成為敵占區。1941年9月,冀中十地委根據對敵鬥爭形勢的需要,將所轄區域打破縣界劃為三個聯合縣;撤銷宛平縣,其區域劃為三聯縣(含永、安、宛、固、霸縣各一部)二聯區。由於形勢日趨惡化,為保存抗日力量,二聯區區級幹部轉移到永定河以南,未轉移人員分散隱蔽在堡壘戶家中,繼續堅持地區鬥爭。

發展

經過兩年的恢復,到1943年,度過了最困難時期。1943年10月,冀中十地委副書記李斌、原二聯縣縣委書記蘇玉振等幹部到永清縣查馬坊村,與先期到達的軍分區司令員劉秉彥等會合,共商開闢平南事宜,決定撤銷三聯縣二聯區建制,成立中共大宛安永固涿良工作委員會和大宛安永固涿良辦事處(簡稱“七字工委”和“七字辦事處”)。七字工委和辦事處的成立,成為平南地區抗日鬥爭的一個重要轉折點。在工委領導下,開始建立區級政權為中心的建黨建政工作,確定在原有活動基礎的永定河沿岸組建第一、二兩個聯區。一聯區包括固安縣查馬坊區和安次縣白家務、舊州一帶;二聯區包括固安縣押堤區和宛平、大興南部的部分村莊。平南一、二聯區大部在偽第一直轄行政區內,工作剛剛開始,就遭敵頻繁“掃蕩”,一聯區遭到嚴重破壞,工委和辦事處機關從一聯區轉移到二聯區。平南抗日游擊區的擴大與發展,是從二聯區向大興、宛平交界處挺進開始的。

1944年1月下旬七字工委和辦事處依託二聯區的劉各莊、南化各莊、北化各莊、

曹各莊等村,逐漸向北發展。3月,經中共冀中十地委批准,將中共大宛安永固涿良工作委員會改稱中共平南工作委員會(簡稱“平南工委”),將大宛安永固涿良辦事處改稱平南辦事處。

1943年春,平南二聯區已發展到北寧鐵路以南、平大公路以東的南各莊、大辛莊、北頓垡、加祿垡一帶的村莊;在涿、良、宛三縣交界地帶的永定河兩岸相繼建立起第三、四兩個聯區;冀中十分區派劉秉彥率四十三區隊兩個大隊來到平南,駐防長安城,到永定河東岸開展對敵鬥爭。不久,四十三區隊化裝襲擊榆垡據點,又攻克了白家務據點,逼退了南各莊、田古營、北寺垡之敵,一聯區的工作得到恢復。1944年5月,平南抗日根據地開始重點向路北的青雲店發展,為加強對路北的領導,建立了五聯區,並組建了區小隊,其活動區域不斷擴大,青雲店、采育一帶部分村莊建立了兩面政權,並向海子裡發展。

勝利

1944年10月,建立平南縣,原平南辦事處區域歸平南縣管轄。平南縣的建立,標誌平南一帶已由敵占區變成了抗日游擊區,五個聯區都建有區小隊,並設有抗聯會、農會、婦救會、青救會等民眾抗日團體。幹部及部隊在一些村莊可以公開或半公開活動,若干小塊隱蔽的抗日游擊根據地已建立起來,縣、區、村三級政權逐步建立起來。1944年12月中旬,四十三區隊四大隊與平南縣大隊合編為平南支隊,下轄兩個大隊,計300餘人。

1945年3月,中共冀中十地委、十專署決定撤銷平南縣,將平南縣劃分為大興和涿良宛兩縣;同時將舊州、白家務及萬莊一帶歸回原安次縣,查馬坊區歸回永清縣,固安押堤區劃歸涿良宛縣。武裝任務仍由平南支隊負責。4月,以平南支隊一個排為骨幹,與部隊分區小隊組建了大興縣武工隊。大興和涿良宛兩縣的建立,加強了對該地區的領導,對敵鬥爭得到了深入發展。大興、涿良宛兩縣大隊配合平南支隊,積極主動向敵人展開了進攻,截止到日本宣布無條件投降,大興、涿良宛兩縣除鐵路沿線及南苑仍被敵占領外,大部成為解放區。

機構設定

平南抗日根據地自形成至抗日戰爭結束,先後建立的政權組織及沿革如下:

固安十一區抗日區政府

1938年7月成立,區長來步雲,民政助理員吳國禎,實業助理員范紀棲,教育助理員呂善桐,糧秣助理員白雲鵬,財政助理員閆哲(又名李智)。10月底,區小隊成立,小隊長武廣居。年底,所轄26村相繼建立了抗日村政權和民眾抗日團體。1940年2月,日偽“掃蕩”大清河北。3月,區長來步雲和助理員吳國禎被捕。1940年夏,固安十一區區小隊被日偽“討伐隊”打垮,平南地區第一個抗日政權——固安十一區抗日區政府被敵人“蠶食”。

宛平縣抗日政府

1939年1月,安次縣縣長李雲升(又名李鴻奎)調宛平縣工作,深入宛平、大興部分地區開闢工作。11月,宛平縣抗日政府成立,五專署任命李雲升為宛平縣縣長。12月,在安次縣的白家務、舊州一帶組建了一支40人的抗日武裝——宛平縣基幹大隊,大隊長李雲升(兼),副大隊長陳廷奎。

宛平縣抗日政府在五分區主力部隊配合下,活動於小馬坊、仁和鋪、北寺垡一帶,後又向大辛莊、南各莊、押堤一帶推進。到1940年春,相繼開闢兩個聯區:一區在永、安、固三縣結合部,即北寺垡以東舊洲以西的仁和鋪、小馬坊一帶。區長趙建華(又名齊哲);二區在大、宛、安、固四縣結合部,即平大公路以東,北至大辛莊,南至押堤一帶,區長王志剛,區農會主任劉孟幾(又名劉福春)。

1940年2月,史珍任中共宛平縣委書記兼縣基幹大隊政委。11月,劉孟幾秘密深入劉各莊村,發展了李廣林等4名黨員,成立了大興縣第一個農村黨支部。1941年,日偽加強了對邊沿地區的統治,宛平一、二區成為敵占區,只有少量地方武裝和地方幹部隱蔽活動。1941年9月,冀中十地委將所轄區域打破縣界劃為三個聯合縣;撤銷宛平縣,其區域劃為三聯縣(含永、安、宛、固、霸縣各一部)二聯區,區委書記吳哲,區長王志剛、趙建華。由於敵人的清剿,二聯區區級幹部轉移到永定河南,少部分無法轉移的同志分散隱蔽,繼續堅持地區鬥爭。

大宛安永固涿良工委和辦事處

1943年10月,冀中十地委決定撤銷三聯縣二聯區建制,成立中共大宛安永固涿良工作委員會和大宛安永固涿良辦事處(簡稱“七字工委”和“七字辦事處”),工委書記蘇玉振,辦事處主任兼工委委員劉廣鈺,軍事委員劉立甫,敵工委員徐濺;四十三區隊一大隊繼續在平南地區活動,鄭生便衣隊由辦事處指揮。七字工委和辦事處的成立,成為大興地區抗日鬥爭的一個轉折點。在工委領導下,在永定河沿岸組建第一、二兩個聯區。一聯區包括永清縣查馬坊區和安次縣白家務、舊州一帶,區長王繼三;二聯區包括固安縣押堤區和宛平、大興南部的部分村莊,區長趙建華。

1944年1月,日偽頻繁“掃蕩”,一聯區區長王繼三叛變,一聯區遭到嚴重破壞,工委和辦事處機關轉移到二聯區。3月,中共大宛安永固涿良工作委員會改稱中共平南工作委員會(簡稱“平南工委),將大宛安永固涿良辦事處改稱平南辦事處。春,平南二聯區已發展到北寧鐵路以南、平大公路以東南各莊、大辛莊、北頓垡、加祿垡一帶的村莊;在涿、良、宛三縣交界地帶的永定河兩岸相繼建立起第三、四兩個聯區。1944年8月,在北寧鐵路以北建立五聯區,區委書記李金聲,區長趙建華,並組建了區小隊,其活動區域不斷擴大,青雲店、采育一帶部分村莊建立了兩面政權,並向海子裡發展。

平南縣

1944年10月建立,原平南辦事處區域歸平南縣管轄。蘇玉振任中共平南縣委書記。下設組織部、宣傳部、敵工部;平南縣縣長閆占鵬,下設民政、財政、實業、教育四科。平南縣的建立,標誌平南一帶已由敵占區變成抗日游擊區,五個聯區都建有區小隊,並設有抗聯會、農會、婦救會、青救會等民眾抗日團體。幹部及部隊在一些村莊可以公開或半公開活動,若干小塊隱蔽的抗日游擊根據地已建立起來。同時,以四十三區隊一個排為骨幹,抽調各區小隊一部分人,建立了平南縣大隊。12月中旬,四十三區隊四大隊與平南縣大隊合編為平南支隊,支隊長白宗善,副支隊長劉啟才,政委蘇玉振(兼),副政委王嘉鈺。支隊下轄兩個大隊,計300餘人。

1945年3月,撤銷平南縣,將平南縣劃分為大興和涿良宛兩縣。大興縣委書記蘇玉振、縣長閻占彭;涿良宛縣委書記劉浩,縣長馬迅;同時將舊州、白家務及萬莊一帶歸回原安次縣,查馬坊區歸回永清縣,固安押堤區劃歸涿良宛縣。4月,以原平南支隊一個排為骨幹,與部隊分區小隊組建了大興縣武工隊,隊長馬波,政治指導員王烽台。大興和涿良宛兩縣建立後,大興設五個區,一區青雲店、二區采育、三區禮賢、四區黃村、五區南苑;涿良宛縣設四個區,即一區涿縣碼頭、二區良鄉窯上、三區宛平龐各莊、四區宛平榆垡。縣區兩級黨政和民眾組織逐漸健全。大興、涿良宛兩縣大隊配合平南支隊,積極主動地向日偽展開了進攻,迎接了抗日戰爭的最後勝利。

社會紀念

2021年6月19日,“回首百年路 奮進新大興”慶祝中國共產黨成立100周年大興黨史展正式開幕。平南根據地是“平郊抗日根據地”的重要組成部分,大興作為平南腹地保存有豐富的戰爭遺址、革命遺物,傳承著優良革命傳統和鬥爭精神,形成獨具特色的平南紅色文化。基於前期大量的史料梳理和專業研究,展覽首次系統展示平南紅色文化的豐厚內涵。

“回首百年路 奮進新大興”展覽

相關資料

劉浩、馬迅:《回憶平南地區的抗日鬥爭》,政協北京市豐臺區委員會文史資料委員會編印《豐臺文史資料選編》第7輯,1997年版。

《開闢平南抗日根據地》,中共北京市委黨史研究室編:《北平抗戰簡史》,北京出版社2015年版。