目錄

出版的作品:

長篇小說:

《隨風飄逝》

《拷問鮮花》

《城市記憶》

《盛開的裙子》

《太陽落山》

《史達林大街之戀》

散文集:

《月桂樹上的花冠》

《別為我哭泣》

《為夢想的天堂》

《為藝術為愛情》

中短篇小說集:

《夏日迎風》

圖文集:

《隨風》

主要作品簡介

《隨風飄逝》:

這是一個非常感人的故事,小說充滿了澎湃的激情,它表現了一個女作家從自我生命中抽取的最為精華的部分,毫無保留地奉獻給讀者,在歷史與現實,理想與夢幻的交織中,追尋著人類生命與愛的永恆。

《月桂樹上的花冠》:

這是作家宣兒的一部散文隨筆自選集。共收入作者的近作精品二十多篇。較之作者的長篇小說和中短篇小說,這些散文隨筆更見其散淡隨意中的詩境才情與凝重率真中的人格神性。如曉風晨露般清新的語言將作家心性的深刻與高傲置於美妙的掩映與烘托之中,令人如臨靜守淵的深潭和獨攬天風的高崖,不禁為之深深感動。

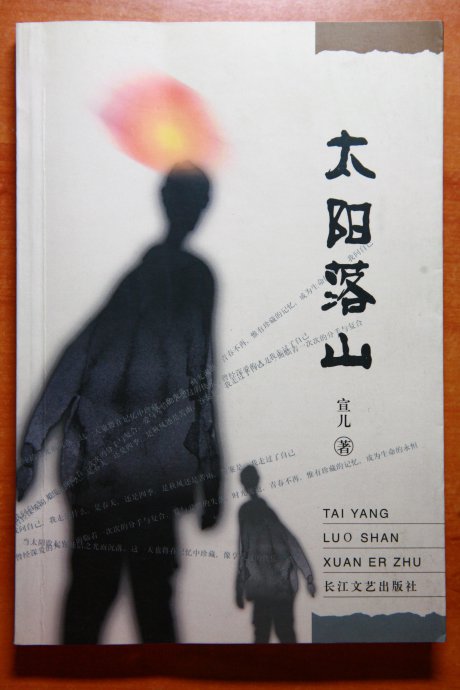

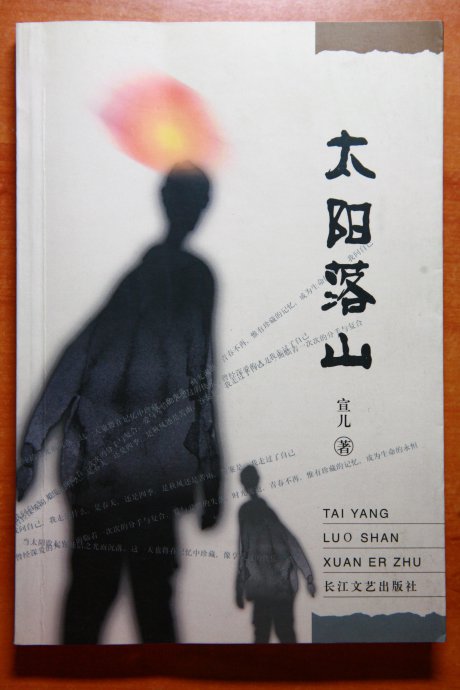

《太陽落山》:

小說以淒婉、柔美的筆調講述了一個發生在八十年代與九十年代之間及其傷感的愛情故事。沐浴著八十年代理想主義光輝的一代青年,在如今物慾橫流的商業社會,有著太多的疲憊和無奈,內心深處經歷過非常沉重的精神裂變。八十年代理想主義的光芒,那些溫情而美好的回憶,與九十年代的喧囂紛亂交織在一起,讓人頓生無限感慨。曾經如此相愛的人,面臨著一次次的分手與複合,愛與愛情的失落,時光流逝,青春不再,生命中存在過的精心動魄的往事,依舊以它特有的方式照耀著我們今日平庸的現實生活。時代的記憶與個人的感傷,刻骨銘心的愛情,對理想主義頑強而一往無前的追尋與堅守,八十年代至九十年代社會轉型對人們心靈與肉體的改變與摧殘,蘊藏在故事背後的悲傷情懷,成為這部小說獨特的精神內涵。杜拉斯式的傾述,如一曲無言的低吟淺唱,又好似一幅淡雅的山水畫,瀰漫著憂傷而迷茫的沉寂之美。

所獲獎項及榮譽

獲得第二屆中國女性文學獎

作品節選

像他們悼念這過去了的日子:

當太陽收起它純潔之光而沉落,

這一天也將在記憶中珍藏,

像享受過的歡樂。

--雪萊<>

作品評論

此文轉載於<<社會科學戰線>>1998年第6期?

追尋生命的自由境界

――評宣兒的長篇小說《隨風飄逝》

何青志

進入九十年代,女性敘事文學的蓬勃發展,構築了文壇一道亮麗的風景。其中,主觀的視角,強烈的自敘色彩,個人化的寫作是這道風景中的主色調。許多女性小說以自覺的女性意識敘寫了女性的生存狀況、生命意識、內心體驗和情感流程,多側面、多視角地展示了女性書寫的繽紛的天空。吉林青年作家宣兒的長篇小說《隨風飄逝》,以流動的現代詩意和古典的浪漫情懷為這片天空勾勒了絢爛的一筆,繪就了別一番景致。

一

《隨風飄逝》是一部自敘體色彩很濃的長篇小說,作者以第一人稱敘寫了一位美麗、善良、情感豐富、遺世獨立直至香消玉殞的女主人公英妮個人成長的情感歷程。英妮一出生面對的即是一個殘缺的家庭,母親因產後流血死去,父親也很快續弦遠離她在省城工作。她的童年和少年時代是在祖父母關愛下成長的。但這種缺失的陰影始終遮蔽著她的心靈,她時時渴望彌補這種缺憾。因此,她對於父愛、母愛的渴求較一般人更強烈,甚至不惜以自虐的方式表達這種心緒。然而,當她意識到那是一個“永世無法到達的彼岸”①後,她“開始幫助自己將悲痛化作一片陽光,一首好聽的歌曲”。於是,執著於愛的追尋便構成了英妮人生主要的鏈環。它表現在成人後的英妮對一切曾給予過她關愛的人深情的緬懷之中,對她曾感受過的親情之愛、友愛、情愛給予了充滿激情的讚美。伴隨主人公情感世界的拓展,我們看到英妮雖然是在愛的缺失的家庭中成長的,但她又無不被愛包圍著,這即是給予過她親情之愛的奶奶、爺爺,和一度哺育過她的王媽媽,以及像雲一樣飄過心頭的父愛。在少女英妮心中,奶奶和爺爺傳奇般的愛情故事,爺爺用鬍子給她作的鍵子,與兒時夥伴對生殖秘密的好奇,未得到過母愛的孤寂失落與渴望得到父愛的企盼,奶奶過世的悲涼,都成為了她心中美麗幽怨的“童話”。可以說,“西城故事”更多的是記敘了親情之愛。對此,作者以敏感的女性視角進行了深情的描述,不僅為我們展示了人性之美和一個少女的率真與純情,而且為小說全篇鋪墊了厚重的愛的底色,使小說自始自終充盈著抒情柔美的格調。

然而小說並未停留於愛的表層的描寫,而是將人物的主體意識融入到對愛的追尋中。無論是對“蝴蝶飛翔”的美好追憶,還是在“玫瑰騎士”中的情感波瀾,無論是“少女祈禱”的沉重與淒絕,還是對“愛情祭典”的深情回述,主人公在對愛的執著追求中不斷獲得新意的生成。一方面,作品中的人物形象奶奶、媽媽、英妮都體驗過孤兒的滋味,因此她們更懂得愛的可貴,她們都有“受人滴水之恩當湧泉相報”的思想,她們渴望以十倍的愛去奉獻於關愛過自己的人。也正是基於這種純樸的認識,英妮在人生的旅途上對給予過自己關愛的同性或異性朋友“都銘記在心,並給予真誠的回報”。這種“回報”又無不是對主人公善與愛信念的展示。另一方面,小說對各種兩性情愛、性愛有多處描寫,但不論哪一種愛,都是在兩情相悅,相互欣賞的前提下進行的,男女兩性擁有共建的伊甸園,即使稍縱即逝的愛也留下了值得回味的情思,呈現了充滿自由活力的生命精神,從而建構了女性新的主體意識。之所以稱之為新,是因為它既不是排斥異性的“一個人的戰爭”,也不是“男權”與“女權”的文本對峙,而是在男女兩性相互愛慕,相互欣賞,相互擁有中,在主人公對愛的“回報”中逐步建構的。在一定程度上這也是小說對當下某些女性書寫文本的偏執性的精神反撥。

二

如果說《隨風飄逝》在主人公執著於愛的追尋中建構了女性新的主體意識,那么,小說則在對英妮愛情的敘寫中勃發出對生命自由境界的謳歌,進而使其建構的女性主體意識達到了一個新境界。

由於英妮美麗、善良、聰穎,自然引來了許多異性的愛慕與追逐,但真正令英妮刻骨銘心的愛情卻是存在於她與洛川之間。英妮與洛川的愛情是充滿浪漫和激情的,P城短暫而歡聚的時刻,他們傾訴著內心的情愛,但他們“以更高更深刻的理性”意識到這個現實:這是沒有婚姻的愛情。並非英妮不能實現有婚姻的愛情,而是她不想以婚姻的形式束縛住他們的愛情,那樣免不了“相互傷害和相互犧牲”。他們尋求的是一種精神上的契合,是“永遠互相交融在一起的靈魂,高高飄揚在我們的身體之外,無論在哪裡,它們都能相遇和相愛”。英妮對奶奶和爺爺的既傳統又傳奇般的愛情婚姻持一種獨特的觀點:“奶奶和爺爺擁有了一生的相聚,甚至死後還合葬在一起,但是,可能在他們真正永遠在一起的時候,奶奶就將爺爺淹沒了,從此以後爺爺失去了他原來獨自擁有的空間,在某一個生命點上,他被奶奶的愛情給窒息了”。她認為“奶奶的堅強和獨立是以爺爺的犧牲為代價的,從爺爺的角度講,這未免不公平,奶奶一生是輝煌成功的,爺爺卻是失敗的。”在常人看來,英妮奶奶和爺爺的婚姻愛情可能是接近了理想的模式,但英妮卻從生命哲學的高度,意識到此種理想婚姻的缺憾所在,於是她勇敢地追尋無婚姻的愛情,甚至不惜為他們愛情的結晶扮演單身母親的角色,直至生命的終結她也未召喚洛川來到她的身邊。她追尋的是一種“愛不是占有,而是奉獻,愛是愛你愛的人和他身邊能夠給他帶來幸福的一切”。她始終為了這份愛堅守著這片聖潔之地,不為各種誘惑所動。可以說,主人公英妮所持的是一種超凡脫俗的愛情觀,追求的是一種愛情的最高境界,是生命自由的極致,是作者在文本中對兩性情愛的理想建構。它距現實還相當遙遠,從接受美學的視角來分析文本,我們看到英妮所追尋的這種生命的自由境界在一定程度上是以她付出犧牲為代價的。洛川與她分手後更再未來找過她,是由於洛川太缺少浪漫的情懷呢,還是太過於務實了,或是時代的悲哀?因為在後現代語境中的中國,人們似乎更注重感官的享樂與欲望的滿足,古典愛情已退居其後。當年爺爺英海臣可以拋棄萬貫家財攜奶奶離家出走,那是愛情力量使然。而在日趨物慾化的今天,還有多少人肯為愛情付出如此沉重的代價呢?洛川與英妮告別後很快有了自己的所愛即可說明一切。至此,小說文本在愛情的立意上呈現出了悖論:如果讀者認同於英妮與洛川的愛情,則肯定對洛川的一去不返提出責難,似乎洛川所持的是“不求天長地久,只要一時擁有”的玩世不恭的愛情觀,它與英妮對愛的執著堅守形成強烈反差,這對英妮是十分不公的。可是,作者若將洛川描繪成現代的愛情騎士,不又重蹈爺爺英海臣的覆轍了嗎?那又是新一輪的復歸,用英妮的話說“還是未免不公平”。也許作者已敏於這種悖論,便在“時間結束”中凝固了英妮所追尋的“永恆而神聖”的愛情。但這並不意味著悖論的完結,以現代觀念審視如何才能達到兩性都認為盡善盡美的愛情呢?這正是文本所作的深層探討。由此我們說,雖然就文體涉及的愛情可以提出諸多質疑,但對於作者從中展示出的前瞻意識是應予以充分肯定的。如果說英妮奶奶的“成功”體現了那一代人本能的女性主體意識,還滿足和停留於對愛的占有階段,那么英妮的愛情觀則上升到一個新的生命高度。她對生命自由境界的謳歌,她的獨立和堅守,不僅在文本上張揚了女性新的主體意識,而且“多方面顯示了女人作為人的意義和價值,顯示了人解放自身的力量,使女性人格更自然,更開放,因而也更完美。”②它展示了一種“在兩性和諧共處的基礎上爭取人的最大限度的自由”③這一未來的美好發展趨勢。本來世界就是由兩性構成的,自從亞當夏娃偷吃了禁果,男女就成為了彼此不可缺失的一半,陽與陰,白與黑,正與負,左與右等等,失去任何一方另一方都難以成立;日月交相輝映才能構成星空的絢爛,山水相依相連才令人感到江山的多嬌壯麗;男女只有和睦相處,才能創造生命的輝煌。小說文本正是在此意義上試圖“從人性的完美始步――建立一種不帶偏見的文化構想”④,它使文本從一個新視角獲得了藝術審美的提煉與升華。

當我們在太多的文本中看到激情隱退,真善美的理想遠離我們,騎士般的愛情已是昨日風景,欲望以前所未有的瘋狂作著獨角表演時,宣兒為我們敞開詩意的守望之門,編織了愛的花籃,令人有如從從喧囂嘈雜的鬧市頓入湖光山色的“淨土”之地,無不讓人心曠神怡,留連忘返,使人在美的愉悅中獲得靈魂的淨化和精神的提升,這也是小說文本呈現出的精神文化價值所在。

三

《隨風飄逝》雖然突出刻畫的是主人公英妮的內心情感世界,但它並不像某些文本只是作“無歷史語境”的零度書寫,而是融入了作者對歷史與現實的深沉思索。作者讓主人公的情感流程與時代發展軌跡交織並行,英妮人生的許多重大轉折點都相伴著當代歷史的運作和重大變化。那些充滿激情的一段段歌詞的抄錄,不僅將人們帶回到那已逝去的熟悉的歲月,而且也是作者對美的情感境界的表達。那多處隱喻性的描寫,諸如“那個年代萬人公判大會上被判處死刑的史雲峰”,“某個神秘的夜晚,P城響起的爆裂之聲”,無不使人生髮許多聯想。它讓我們看到作者在進行女性內心獨語時,對現實與歷史的污濁醜行未持冷眼旁觀或隨波逐流的態度,而是以充滿激情的含蓄的筆觸作出了自己的“價值判斷”使作品在蝴蝶飛翔般優美靈動的文字中閃爍著對現實的批判鋒芒,燭照出作者向善向美的人道主義精神底蘊,使人們不禁想起巴爾扎克、斯湯達、梅里美、狄更斯等十九世紀歐洲批判現實主義大師的名字。

與此同時我們還感到作品浸潤著一種深刻的悲劇情愫。首先,小說的名字《隨風飄逝》本身即透著一種悲涼的氛圍,它不僅象徵著主人公英妮稍縱即逝的生命,而且展示了人物命運的不確定性。正如英妮所說:“在我的命運中,親情不斷被阻隔,一個個曾使我產生過熱烈感情的人們,就像風一樣呼嘯在我的面前,颳了一股股旋風之後,它們的影子變得無影無蹤”。作品在“隨風飄逝”的一個個鮮活生命中為人自身的生活探索著一種意義,對死亡、生命、人類之愛進行著形而上的追問。其次,英妮在“時間結束”中所承受的孤獨雖然出自本願,但也令人感到她所追尋的自由的生命境界在達到超越歷史與現實的同時,距普通人的生活還相當遙遠,大有“高處不勝寒”之感,因此英妮感受的孤獨與悄然離世無不具有精神殉道式的悲壯。這種孤獨也是一切具有前瞻意識的思想家、藝術家所感受過的孤獨。它同作者以含蓄的筆觸暗示的時代悲劇所產生的藝術審美效應相似,正如恩格斯所說“是歷史的必然要求和這個要求的實際上不可能實現之間的悲劇性的衝突”⑤,同樣體現了作者的人文關懷。也可以說,作品浸潤的悲劇情愫,它所作出的價值判斷使文本自始至終閃爍著人文精神之光。

宣兒作為新生代作家,在藝術上與接受傳統相較,更多地吸納了世界文學思潮的滋養,不斷地豐富著自己的藝術探索。在《隨風飄逝》中,拉美的魔幻現實主義成為宣兒的傳達手段,流注筆端。小說打破了傳統的線性敘事結構,顛倒了時空,過去式、現在式、將來式,夢境與現實交錯運行,但卻不是刻意的模仿,而是富於創意的為人物內心情感流程提供了任其自由揮灑的廣闊的活動空間,使借鑑來的東西更適合表現當今中國人的現實生活,進而使文本呈現出多元開放的結構特點。文本中多次出現了“一頭漂亮的毛驢”,而每一次的出現都伴隨著一個生命的終結。無疑,“毛驢”起著一種預示的作用,它為作品塗上了一種神秘莫測的宿命色彩。英妮將她與洛川的愛情結晶――她心愛的兒子命名為“英雄”也不無深刻的寓意。它既表現了英妮一向“對於英雄和具有英雄氣質的男人的崇拜”,又是對未來的美好希翼。由於宣兒的文學創作是始於詩歌,因此其小說文本充盈著散文詩般的藝術美感,語言清新蘊藉,耐人尋味。諸如:“那個八月的夏天,爸爸就像雨後晴空出現的一道彩虹,在我心裡高高地懸掛起來。那些陽光燦爛的日子,因為這道彩虹,充滿了更加美麗的光環。”……這段描寫將兒時英妮一度得到父愛的感覺和對父愛更強烈的期盼心情生動形象地表現出來,語言充滿了色彩與活力。而類似的描寫在小說文本中俯拾即是,字裡行間洋溢著詩情畫意。

注釋:

① 作品引文除註明出處外均出自《隨風飄逝》,時代文藝出版社,1997年3月版。

②③④ 劉慧英《走出男權傳統的樊籬》,三聯書店,1995年4月版。

⑤ 《馬克思恩格斯選集》第4卷,第346頁。

此文轉載於《 黑龍江晨報 》

"為文者"的史詩與悲劇

採薇

在當代女性寫作中,很少有人像宣兒這樣在小說中將兩性的悲歡離合寫得催人淚下,哀婉悽美,直抵生命無奈與孤獨的本質.與其說小說通過對80年代的青春與愛情纏綿悱惻的追憶,來躲避90年代扶搖直上的暴利發達帶來的遠離精神思考的世態,不如說是藉助了10年人事變遷沉浮的背景,將人性中至美至善至情至性,濃縮起來,展示給世人.宣兒的小說美得令人驚心動魄,哀婉得令人不忍卒讀.她把青春時光與藝術,純真,愛情,自由等等意識形態聯接了起來,似乎生命中的時刻只有在青春綻放的那一段是真實可感可以捕捉到的,而其它的時日都隱退其後,只能讓位於此.宣兒由此提供了一組最浪漫溫情最難以割捨卻又不得不放棄的愛情圖畫.最璀璨的花開過,必然是落紅滿地,極目淒涼.而人,寧願看著那一瞬間的燦爛,飛蛾撲火般地一頭栽下,也不願拖著疲憊之軀等待著老之將至.所以,本來就沒有成形的婚姻定然不會束縛著一對海誓山盟的人.相愛的人由於走了不同的路,再也回不去最初的故事了.那故事本來是兩個人一起講述的.

小說以回憶的口吻追述了"我"與偉東從相愛到舉行沒有結婚證的婚禮,直到背叛,分居以至於偉東的發達,再婚.整個過程雖然跳躍地進行,卻纖細得可以觸摸到人物的每一寸表情.由於作者用了一種過來人的"我"的身份來敘述,無形中拉開了與現實的距離.歷史在記憶式的敘述中變得遙遠起來,只有短短的10年已恍若隔世.作者選擇的故事背景恰是中國歷史上個人生活最具變化的10年.偉東再也不畫畫了,開起了公司.與"我"有過戀情的詩人藍川最終也選擇了做製片人.男人們仿佛都在做一種非常實際的掙錢的事情而背棄了最初熱愛的"藝術".作為女人的"我"卻苦苦地走在一條痴迷文學的路上而不得不與象徵著物質與現實魅力的男人偉東和藍川分手.

小說寫得是"為文者"的史詩與悲劇.說是史詩,緣於選擇了把寫作當作生命和崇高的女人,必須悲壯地面對文學與藝術的沒落,孤獨地前行.在通過寫作抵達精神上自由的同時,喪失了世俗生活中最寶貴的東西——愛情.兩個曾經給予過"我"無限愛意的男人,除了喚起"我"回憶80年代那段美好的精神生活外,在現實根本無法進入"我"的精神世界——那個自由而孤獨的世界.而"我"的悲劇在於明明知道不可為而為之.以世俗的幸福換來精神的孤獨.宣兒在借人物命運說明著什麼?

作者:採薇

來源:黑龍江晨報

編輯:李旭

|

此文轉載於白鹿書院

《媽媽我要回家》發表於《中國作家》1996年第5期

1997年由作家出版社出版,出版時改為《拷問鮮花》

小說與“後”自傳性

---讀宣兒小說《媽媽我要回家》

趙毅衡作者宣兒肯定會對這個標題皺眉,而小說中的“我”,早在我想到作任何評論之前,已經按捺不住地警告過:爺爺說,家裡有了一個奶奶,是爺爺找的一個老伴。

我的心在往下沉。為什麼又是“後”:

後媽,後奶奶?

後奶奶出場時間上太新,沒有來得及讓“我”吃苦;後媽可讓“我”傷透了心。雖然作為後媽,這個後媽似乎還不太出格。

但是“我”無法抵擋敘述的語義

散射折磨了:多年之後“我”在南方一座省城參加一個文學筆會,會上有二位先鋒評論家一直在講後現代,後浪漫,後新時期……如此的聯想,很冤枉了諸位理論家。“我”的情緒性反應甚至進入命相式的推理:“我想那二位評論家他們的童年一定幸福無比,他們之中絕對不會有一個也象我這樣經過家庭的破碎,媽媽的失去”。

我本人也零星讀過一點命數之學,我的“後”派理論家的心理背景,看法倒是不盡相同。不過跟小說中的人物無法討論這個問題,如果這是個問題的話。總之,小說中的“我”還是有“我”的理由的。因為“我”的整個說出的生平,當然也就是“我”敘述出來的整部小說--面臨的是“後”中的悽苦冷漠。那不僅是對身體的摧殘,更重要的是讓人喪失一切尊嚴自信,那是對於一個注重心靈和內心世界的人的一切的徹底毀滅……“後”罪莫大焉。但是對我們面前的這部小說而言,可以說,無“後”不成書。它是我們理解整部作品的關鍵字。

可以說任何藝術很難逃脫作為大背景的個人生活經驗;可以說大部分小說掩飾不了字裡行間各種“自我“的信號;可以說女作家更容易以身世為小說之本;可以說當代女作家更熱衷於抒寫自己。經過文學理論的這種步步嚴格推理,說《媽媽我要回家》是一部“自傳意味很濃”的作品,想必不會受到太多批評家的指責。唯一可能提出異議的是作者宣兒,但是她如果以自己的生平事實如何如何,來說明這部小說的自傳性或非自傳性,那是違反文學理論的基本原則的。因為我們將討論的是一種特殊的自傳性--“後”自傳性。

曾是一度新穎的各類批評方法,年代再古老,至今不妨作為諸法之一。我們面對的這部小說卻擊碎了現有的各種批評框子。

敘述者的潛意識總是給我們提供

最無法立足的意見,卻往往是唯一可能的解釋。

敘述者一聽見“後”字,童年的

創傷立即隱隱作疼,這部小說,恰恰正是一個“後”字可以說明--一切都是過去,一切都無法修復,“我”沒有趕得及抓住的,敘述也無法抓祝小說開始,母親尚未出場(沒有進入“我”的意識)就已出走,再未回頭;小說結尾“我”人世創痕累累,飽經憂患,還是沒有能夠找到母親。缺損推動整部小說展開:在開始之前,一切就已經無法修補,在收結之時,一切已經太晚,太“後”。

“我”尋找母親的方法,是找到三十多年前一部大型歌舞劇《東方紅,太陽升》的舞台記錄片,仔細搜尋幾千名演員的臉容,在每一個“可能相似的演員那兒定格”,最後用“技術處理”加上“廣泛徵求意見”,確定一個能讓“我”“堅信懷疑”的女演員。然後遍訪早已星散的當年的劇組演員,白髮蒼蒼的牛棚過來人。其結果可想而知,“我”努力讓自己“繼續努力”。

喪失/復得,受傷/癒合,追求/希望,這些過程,原是可以構成一般“自傳性小說”核心的一些貫穿動力,現在似乎可作依據的,卻是一閃而過的昔日形象。雖然迷人地美麗,背景上有光芒四射,但那是存檔舊片,供憑弔,供懷舊,供研究,就是不能當作實質性的修復依據,更沒有一絲可以讓自我擁抱在懷的溫暖。過程本身在起步之前就否定了自身,使它的後溯性(修復象敘述一樣,永遠是後溯的)成為一種自我欺騙。

母親之無可尋找,也命定了“我”一生不可能找到一個家,或建立一個家,甚至無法夢想一個家。“家”在這裡,不只是無窮怨恨或愛戀的指向,不只是人世種種艱難的集合。“家”是潛意識在生命壓力下唯一可以躲避的地方,在那裡,不必對自我的本能反應作理性檢討。這裡說的不是社會學討論的現代家庭問題,那些離婚率子女教育之類的統計數字。這裡說的是一個象徵,是藝術作品後面那個不安的靈魂追尋的目標,是小說中幾萬文字賦得意義的歸結點--小說從標題起就悽苦地呼喊出來的索求。

我們看到這部小說所藉以支撐的,是一個從小就分裂的自我。

後奶奶比後媽更顯示出虛偽的惡毒,她不在你面前表示冷漠,而是過度的熱情。這熱情象一股水蒸氣,潮乎乎的,讓人生膩。比如她拉住我的手,一口一個小孫女。我覺得噁心,她以為甜言蜜語足以籠絡人心。

這個小孩之不識好歹,正是一個受創的孩子心靈自然的反應,但這么說,只是讚賞小說心理描寫之細膩。小說的“自傳性”恰恰在這裡形成一個悖論:作為敘述者的成年的“我”,無法修正作為人物的幼年的“我”,因為“我”剛生下,就已經太晚。一旦成為“後”,就無所謂美醜善惡等等的價值判斷問題,萬事同價,諸元合一。後媽冷落我,後奶奶熱絡我,無所謂區別。好歹不識,正是“我”在整部小說中建立任何人際關係的努力終歸失敗的原因,而這個原因恰恰不是“我”所能負責的,罪魁禍首是時間鏈/情節鏈上滯後的位置。

而且,正如“後現代主義”理論所不由自主地辯護的那樣,負面的價值,借多元的名義,欣欣然占一切其他價值的上風。“我”與所有男人的關係,都被“我”自我毀滅的衝動弄糟,全都以失敗告終。“楠”是個有情有義的男子,是我找到歸宿的唯一希望;而“王”從好高騖遠轉向逐流混世。正在“楠”向我求婚的那一刻,消失四年突然復出的“王”把我迷住整整一天,“楠”失戀失望,去了美國,“王”卻去拍純為賺錢的電視片並睡別的女人。這部很動情的小說,寫到失之交臂留悔終生的愛情,卻謹嚴自持毫不動情,甚至沒有悲劇感。愛情的不可能,也就是價值的不可能。

當然,寫愛情之不可能,已經是幾代女作家積累的看家本領了,可能的愛情如今只是通俗小說家的專利。但是,在價值預定分裂的“後”世界,敘述者無法把美好的東西--愛情是其中之一--摧毀給人看,美好的東西,正是潛意識最頑強地拒絕的東西。“後”世界中不再有悲劇,“後”世界本來就是悲喜無由。

其他小說可能寫了愛之無,這部小說寫的是愛之後。

於是,生命的最後失據,向死亡開通了道路。小說動人地描寫了“我”自幼起的數次自殺衝動,毀滅一切美好的東西中最難毀滅的東西,自我。直到這種衝動被一個更痛苦的毀滅所切斷:唯一愛“我”的,也是“我”唯一愛的人的死亡,弟弟的自殺,對象的死亡頂替了自我的死亡。

作為小說,當然不一定要這樣的處理,作為“自傳性小說”,只能這樣替代,因為“我”必須苟活下來敘述這個一生。敘述在定義上是事後的,自傳的敘述卻不得不在生命成為“後”之前。為了挽救這個悖論,另一個生命,在絕對價值意義上(兄弟的親情意義,自費留學歸國者的愛國意義,作為哲學教師的思想者意義)比自我更高的生命,不得不以最殘忍的方式毀滅。

於是我們讀到了這本小說最令人悚然的部分,我本人認為寫得最好的章節:“我”在火車上邂逅一個陌生女人,“戴著白手套”,“眼睛很大,看不見裡面的光”,“口腔里好象沒有舌頭”。這位面目可怖的命運女神卻把我迷住了,差一點就跟著她走出車站的地下通道,那裡燈已經亮起來。這個女人的嘴曾經在窗玻璃上碰了一下,“我”發現玻璃上留下的不是口紅痕跡,“玻璃上凹下去很深的一個印痕,我用手摸了摸,非常光滑”。

顯然,命運之神的吻是致命的,一碰就能把玻璃燒化。“她把嘴唇移近我的嘴唇,輕輕地吻了一下。我想說的是,她吻的是嘴唇,而不是面頰,不是額頭”。

敘述者在這裡用了一個讀來似乎奇怪的解釋性干預,“我想說的是”,以強調“我”被灼燒掉的不是面貌,不是頭腦,而是“我”的性敏感部位。這樣,“我”建立任何人際關係的欲望被死亡的欲望消解了。

餘下的一切就不再具有成傳的品格,而只是一連串的悖論,一系列的持續墮毀。正當“我”在電台主持“生命與陽光”節目,忠告失戀青年振作自強時,弟弟臥軌自殺;“我”在與“我”鄙視的男人熱吻,並且在《梁祝》的甜膩曲調中擁舞一夜之後,打開箱子看到車上女伴的網眼白手套。

或許死神就是“我”無法找到的母親?那么,“媽媽,我要回家”這聽來好象情緒化的呼號,就是嚴酷的決斷:“死,我要求毀滅”。

“我”被母親生出,也就是被小說推出之時,就是“我”被母親拋棄之時,小說中的“我”的一生,只可能是錯位的一生。

敘述者在整部小說中發現一切都

太晚,連自我毀滅都太晚,那么,我們面對的,只能是一本淒涼地無法摧毀自身的“後自傳小說”。