安塞爾姆 · 基弗 1945年出生於德國多瑙埃興根。畫家,雕塑家。德國新表現主義代表人物之一,被公認為德國當代最重要藝術家。

作品媒介包括稻草,粉煤灰,粘土材料,石頭,鉛,蟲膠以及鉛鐵等金屬元素。他的藝術滲透著對歷史及文化的反省與思考。這位怪僻而孤獨的歐洲天才,創造了一個被自知之明和憐憫之心拯救了的世界之深刻反思的最終充滿希望的景象。

基本介紹

- 中文名:安塞爾姆·基弗

- 外文名:Anselm Kiefer

- 國籍:德國

- 出生地:多瑙埃興根

- 出生日期:1945.3.8

- 職業:畫家 雕塑家

- 主要成就:德國書業和平獎

- 代表作品:《多瑙河之泉》《占領》

人物經歷,歷史責任感,藝術特色,獲得記錄,相關信息,

人物經歷

安塞爾姆·基弗(Anselm Kiefer)1945年3月8日出生於德國多瑙埃興根。德國新表現主義代表人物之一,被公認為德國當代最重要藝術家。70年代安塞爾姆·基弗曾師從德國當代最有影響力的前衛藝術家約瑟夫·波伊斯(Joseph Beuys)和Peter Dreher。他的作品常以聖經、北歐神話、華格納的音樂和對納粹的諷刺為主題,並大量使用稻草、灰土、蟲膠、石頭、模型、照片、版畫、沙子以及鉛鐵等金屬元素。著名猶太詩人保羅·策蘭的詩歌對安塞爾姆·基弗作品主題的表現影響甚巨,他通常會以策蘭的詩歌為作品命名或是作為展覽主題。

無論安塞爾姆·基弗的藝術採取何種形式,如繪畫、行為、攝影、綜合材料、裝置還是雕塑,它們都滲透著對歷史及文化的反省和思考。他的作品充滿張力,震撼人心。充滿強烈而憂鬱的美感以及深涉德國歷史意義卻常常被觀者誤解。要說在當代畫家中誰對二十世紀末的世界文化產生了重要意義,而安塞爾姆·基弗就是那個無愧於這個稱號的人。

歷史責任感

安塞爾姆·基弗曾有“成長於第三帝國廢墟之中的畫界詩人”之稱謂,其畫無論創作手法還是呈現面貌均極為現代,但往往主題晦澀而富含詩意,隱含一種飽含痛苦與追索意味的歷史感。

隱晦的召喚

納粹主義的失敗使得戰後的德國更為迫切地需要重樹民族的信心和歷史的圖像,新表現主義畫家安塞姆·基弗在他的作品裡滲透著對德意志的民族精神和浪漫主義傳統的重新挖掘,其中既包含了對於歷史的反思,也有對於日爾曼民粹主義式的光榮夢想的隱晦的召喚。安塞姆·基弗的作品經常以聖經、北歐神話、華格納的音樂和對納粹的諷刺為主題。他努力正視納粹時期的恐怖及德國的歷史、文化和神話,並且希望為德國理想主義療傷,助其復興。事實上,安塞爾姆·基弗在繪畫上有很大的抱負,他渴望用繪畫來重新界定整個德國歷史與文化的發展,以這一點與人類其他某種更高尚的才能和天性相結合。這位怪僻而孤獨的歐洲天才,創造了一個被自知之明和憐憫之心拯救了的世界之深刻反思的最終充滿希望的景象。

心靈的安撫

安塞姆·基弗和他的同齡人都成長於被分裂的德國,所以他們想做的不是面對過去,而是忘記戰爭。他1969年至1993年之間的創作主要在思考:為什麼德國人會進入戰爭?他們的民族特性何在?巨大的作品尺寸以及暗色的金屬、晦澀的主題,迸發出一股強烈的歷史重量感,給人威脅和壓迫的感覺。儘管這些作品產生於特殊的年代和地點,但是同樣引出了許多普遍存在的問題。它讓我們看到許多存在於人類靈魂深處的邪惡:缺少特立獨行的人生態度、缺少堅忍不拔的毅力、缺少真誠面對的勇氣、缺少矢志不渝的愛……同時引導著我們去思考天堂也許是可以給人們以希望,安撫受傷人們的心靈以及彌補人們內心的缺失的。

一個藝術評論家曾經說道:在這些年中,基弗融化了一個德國文化的冰凍咒語。在《占領》系列作品中,他化身為納粹式軍禮的符號參與到納粹主義勝利的狂歡中,納粹軍禮這一符號本身就將人類心理中根深蒂固的瘋狂屬性付諸果斷而直接的身體語言,藝術家本身也承接著讓自己和民族的靈魂退回到慘痛的歷史當中去,直擊藏匿於人類心底的畏縮。

藝術特色

晦澀的詩意

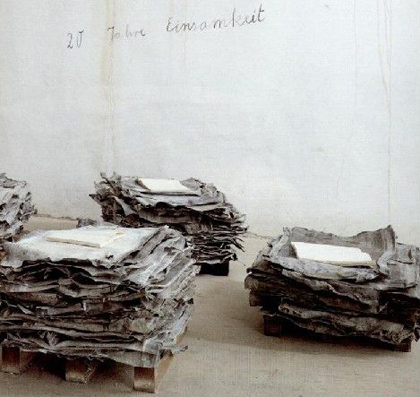

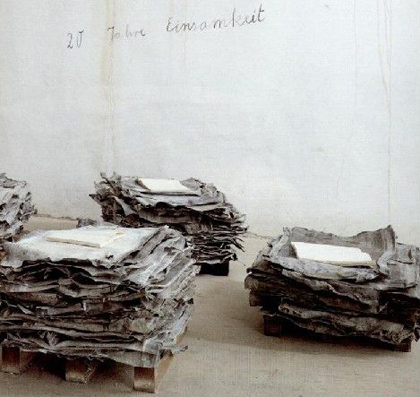

安塞姆·基弗的作品大量運用油彩、鋼鐵、鉛、灰燼、感光乳劑、石頭、照片、木刻畫、稻草、柏油等綜合材料來作畫。畫面的巨大和複雜的肌理使作品充滿了力量,給人以震撼的視覺衝擊力。同時又結合了抽象和具象、幻覺和物質性,有著豐富的象徵意義。其畫無論創作手法還是呈現面貌均極為現代,但往往主題晦澀而富含詩意,富含著一種充滿痛苦與追索意味的歷史使命感。

“反藝術”

儘管如此,基弗得到了像Simon Schama這樣的評論家的認可,被稱為“無處理瑣事的能力”,是自1953年喬治·布拉克之後第一個作品永久在羅浮宮展示的藝術家,但基弗認為相比較達明·赫斯特那樣稱自己做的是“反藝術”的藝術家,他自己是地下的。

但是,他又費盡力氣解釋“反藝術”也是藝術的一種。“藝術本身包含有某種自我毀滅的成分,”基弗說道,“達明·赫斯特是一位偉大的反藝術家,他很率性地走向蘇富比,直接賣掉自己的作品,”當然這是赫斯特在2008年幹的事兒。基弗接著說道:“他那樣是摧毀藝術,但是在做這樣一件很誇張的事情時,本身就很藝術。我欣賞這樣的行為,而蘇富比在那兩日裡比以往掙得更多了。”

獲得記錄

安塞爾姆·基弗是首位獲得德國書業和平獎的造型藝術家,該獎項第一次沒有頒給從事文字的工作者,卻頒發給63歲的安塞姆·基弗,一位畫家、實物藝術家,德國藝術界偉大而寡言的特立獨行者。他不善言辭,卻是一個思考者,一個讀者,一個歷史,尤其是德國歷史的認真勘探者。所以,基金評審會給他的入選理由是,他們要褒獎一位“迫使所在時代面對那令人不安的廢墟般的、瞬間即逝的道德信息”的藝術家。他的作品“開啟一種繪畫語言的能力,正是這種語言將觀賞者變為讀者”。同時美國《時代周刊》也一度歡呼安塞爾姆·基弗是“同一時代大西洋兩岸最重要的藝術家”。

相關信息

——安塞爾姆·基弗訪談

地點:安塞爾姆·基弗畫室

訪問:伯納德·考門特

·是什麼吸引你從德國遷入法國生活?

不同的景色,還有不同的語言。事實上我在孩提時代便對法國十分熟悉。我在萊茵河畔長大,法國就在河的那一邊。作為一個孩子,我看到河水就像一個無法逾越的障礙。你休想穿過,這便使我神往。當你來到這屏障跟前,你可向左或向右,但除非在想像中,你絕無法向前。

·為什麼水的主題總是頻頻出你的作品中,比如《多瑙河之泉》系列?

泉是一種深邃而神秘的東西,你無法知道水從何而來。我迷戀水的表面,它就像一層僅僅可以被感覺到的膜置於水與空氣之間。我還曾將水用於《婦女革命》——一組鉛床的裝置作品,床中間凹陷的部分有一個水坑,但這是靜止的水,它更有一種垂直地進入,而一條河則是水平的,你可以看著它流逝。最後,還有一個電解的用處,以水作為一個材質和觀念的向(矢)量,在此有一個離子交換的轉化,它完全是一個鍊金術式的,對固體物質的分解。比如,在電解作用下,鋅在水中被分解,並被置於另一邊,這其中便具有水的意念。作為一種能量,可以分解並轉化任何東西。

·你是想要說你的作品是要揭示一種質或形態轉化的魅力?

它創造出一種境況,在此境況中希望成為可能,倘若這裡沒有轉變,我們對死亡之後便無任何希望可言。心靈上對轉變概念的理解可以使死亡變得更為輕鬆些。這便是我的一些畫中的人物形象所思考的,有時你會看到他被蒼天包圍著,有時是花,比如向日葵生長在他身邊,或者,甚至於長在他肚子上。在這土地里具有這個原始意念的化身導入某種轉變。另一個方面是腐殖質的轉變,一種類似於顯花植物的轉變,這是一種最為令人喜悅而又傷感的情感,因為此後它們將死去,而花則變成為籽之核。

·藝術是否是一種停滯時間的方式?

絕對的!當我作畫時,我是失敗的,因為我知道在此同時,生命之河正從我身邊流逝。在此時刻,你會有一種強烈的死亡的感覺。希臘人的思想中具有節奏和結構之間的這種對立,節奏視生命之流同空氣之流,反之,結構則將這些許持久的狀態描述為受阻滯的流所致。海德格爾用Stiften這個詞來表述這一狀況,即建立,詩曰:“Stift ein werk”——建樹一件作品。這意味著去停止某件事(或東西)。海德格爾認為這是一個莊嚴的時刻。他是對的,但對我,它卻又是悲哀的。當生命在我身邊繼續而同時我在畫室里某些有限的事情上工作時,我感覺到有一種衝突。或許,我經常將我的畫動來動去,以致離開它們數月、數年之久去讓它們自己演化的方式,即是試圖對那個失敗作出反應,去給予畫面一種生命,就像它們能夠自己繼續發展一樣。

·你曾對我說過你的家近乎於自給自足,這其中似乎包含著某種與你作品的關聯。

我喜歡看植物,這是一種觀察生命的方式。許多年來,我以為只是對自然本身有興趣,但當我注視它時,我發現最有意思的風景是那種你從中發覺了一點文明而同時又有一些原始的因素。在卡溫斯那遙遠的窪地里靜靜地伏臥著一些梯田,它們支離破碎又茂旺叢生,你可在同一時候看到文明與原始的自然。在墨西哥也是同樣,那兒,植被已長進了金字塔,你能夠辨認出步步台階,但是它們被蔓草覆蓋,我實在很喜歡這樣的感覺。

·這個植物生命的念頭曾呈現你許多作品之中,比如向日葵系列。

從凡·高開始,向日葵就已成為一個神話般的主題了,但你不能就把它的意義停止在那裡。當我看到那成熟的,長滿黑籽的葵盤重重地彎向地面的時候,我便看到天宇和星辰,這並沒有什麼新鮮,羅伯特·弗雷德已經建立了一個植物和星宿之間的精確關係,對他來說,沒有一種地上的植物在空中不存在與之相對的一顆星星,植物必然地被天上的星星影響和引導著,這是一個十分有趣的念頭,非常的美,所有這一切都環鏈著,不僅僅在地球上,而且在宇宙中。

·當你說那是非常美的時候,是否因為你相信或因為你認為它是一個十分美妙的虛構?

我們所說的每件事均是虛構。“這是一個好天氣”依然是一個虛構。這便是為什麼我們必須避免製造語言教條。植物與星星直接關聯的念頭非常絕妙,它是對我及我的Dasein(存在於此)的詮釋,它是一個安慰。我們已經說過,諷刺是必要的,人類語言中有那么一些辭彙,它們被用於諷刺因為它們總是不佳,我們所說的東西總是有一點可笑,那些使用語言而無諷刺的人們都是盲信者,不是完善的人。一個人應當隨時去笑,因為每件事都是荒廖可笑的。我懷疑信仰以及任何教條,它們除了作為沙文主義汲取能量的方式以外,別的什麼也不是。

我發覺最深刻的和這個世界上我最佩服的是丑角,我也儘可能地在我的作品中注入幽默,但有些笑料太落俗套,不宜使用。因為,一個笑料如果是可取的,它必給予一種深邃感。使用幽默者可被置於漩渦的邊緣,它使人顫抖,因此,你必須避免witzng, 濫用智慧。比如,當我想知道如果將一個擠奶器放置在《銀河》(在德中銀河為Milky Way即“奶之路”,故與“擠奶器”有字面上的聯繫。)這幅畫的頂端的主意是否過分的時候,或是否不該去尋找某種可能創造出更強烈的迷惑感的時候,即是這種處境。

·你的許多作品透露著德國歷史的集體記憶,表現這種歷史情緒是你的需要?

是的,沒有人可以生活在真空里,這裡存在著一個集體的記憶其遠遠超過任何個體的。要想真正地了解自己,你必須真正了解你的國家,你的歷史。在我開始我的藝術生涯時我應當已經開始了解過去曾發生了些什麼。這樣做應是完全正常的。然而有些時候,事實卻挑畔性地使我感到記憶似乎被阻塞。甚至那些1968年5月的革命者們(1968年發生在德國的學生反戰運動參與者們),都不把過去看作重要的掛念,很少有幾個德國人真正地研究過去,尤其在媒體中,他們只是從1974年或1975年才開始真正地看歷史。此時第一次出現了關於納粹的文章和節目,而在此前,人們主要忙著建造房子。因此,我覺得需要去喚醒記憶,不是為了改造政治,而是為了改造自己。