基本介紹

- 中文名:大麥哲倫星系

- 外文名:Large Magellanic Cloud

- 別名:大麥哲倫雲

- 分類:SB(s)m

- 質量:約 1✕10 M⊙

- 視星等:0.9 等

- 自轉周期:約 250 Myr

- 赤經:05時23分34.5秒

- 赤緯:-69°45′22″

- 距地距離:約 163000 光年

- 視直徑:10.75°×9.17°

- 紅移:278±3 km/s

形態與觀測史,位置,特徵,形狀,距離,觀測,紀錄,

形態與觀測史

大麥哲倫星系的形態類似不規則星系,但似乎又有一些螺旋結構的痕跡。有些推測認為大麥哲倫星系以前是棒旋星系,受到銀河系的引力擾動才成為不規則星系,因此在中央仍保有短棒的結構。在NASA的河外星系資料庫中依據哈勃序列分類為“Irr/SB(s)m”。

在南半球的夜空中,大麥哲倫星系是一個昏暗的天體,位於山案座和劍魚座兩個星座的邊界之間。它的名稱來自航海家斐迪南·麥哲倫,在他繞行地球一周的遠航中觀察了它與小麥哲倫星系(SMC)。其實早在約公元964年,波斯天文學家阿卜杜勒-拉赫曼·蘇菲就已經在其著作《恆星之書》(Book of Fixed Stars)中記錄了這兩個星系。

位置

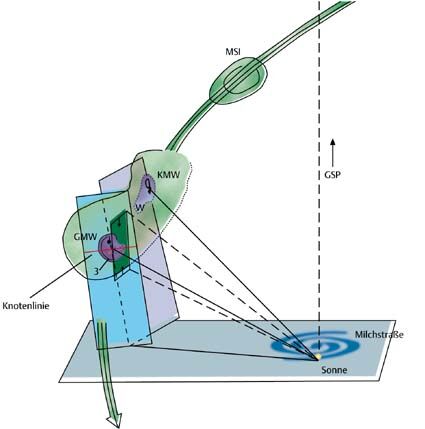

麥哲倫雲相對於銀河系的位置

特徵

像很多不規則星系一樣,大麥哲倫星系中存在豐富的氣體和星際物質,並且正在經歷著明顯的恆星形成活動。這種大量恆星的形成現象可能是因為大麥哲倫星系受到了銀河系潮汐力的影響。且銀河系的潮汐力也從大麥哲倫星系中剝離了一些恆星和星際物質,形成了漫長的麥哲倫星流。

南半球所見的銀河,大麥哲倫星系和小麥哲倫星系位於右方

形狀

大麥哲倫星系通常被視為不規則星系,然而它顯示出有棒狀結構的跡象,因此曾經被重歸類為麥哲倫型矮螺旋星系。

長久以來,大麥哲倫星系被認為是一個“二維平面”的星系,與銀河系的距離是單一的。但是,科德威和考森在1986年發現在東北部的造父變星比西南部的造父變星接近銀河系。通過觀測星場中其它的造父變星、核心燃燒氦的紅叢集和紅巨星分支等的觀測證實了這種幾何上的傾斜。綜合這些論文得到的傾斜約為35°,以正面朝向銀河系的星系傾斜被定為0°。利用碳星運動學進一步的研究顯示大麥哲倫星系的盤面結構是兩個厚片和向外傾斜的。關於大麥哲倫星系內星團的研究,休梅克等人測量了大約80個星團的速度,並且發現在大麥哲倫星系的群體運動學符合纇似盤面分布的星團運動。這些結果也得到了科德威等人的證實,他們計算了大麥哲倫星系中一些星團的距離,顯示它們的分布與星場的平面是相同的。