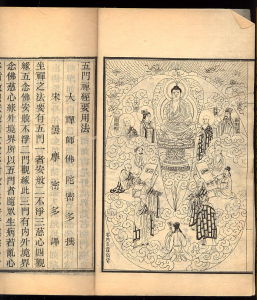

五門禪經要法 , 禪觀代表作。二卷。南北朝·曇摩密多譯。分述安般、不淨、慈心、觀緣、念佛等五門禪法。尤以觀緣法論述為詳細。

基本介紹

- 書名:五門禪經要法

- 譯者:曇摩密多

- 出版時間:南北朝

- 實質:佛經

簡介,內容,

簡介

禪,顧名思義。首先與坐禪相關,也就是以定學為主幹。但中國禪宗的發展,如果以定學為標桿來考察。它大致經歷了一個始於坐禪,然後日漸輕視以

內容

1

1至譴責禪定的形式主義,最終又復歸於強調坐禪的歷程。這么一個否定之否定的過程大致可以這么劃分:第一段是菩提達磨及最初的“楞伽師”們直到五祖的“東山法門”;第二階段則自慧能以下;第三階段則在宋代以降。當然這三個階段之間的界線到也不是截然分明的,它們之間互有重疊。但它們之間也有共同的特點,這就是對禪的個人經驗性質的強調,即認為這不是一件可以憑理性就能掌握的東西。佛教傳入中國後,傳統三學之一的定法(禪法或禪修)很早就在民間流傳。最初的禪法實踐上依於外面來的禪師。其理論依據,則在東漢至南北朝時譯出的禪經[①]。菩提達摩於六朝齊梁間從印度渡南中國海東來,先入梁都,後在梁普通年間(520~526)渡江北上,在當時北魏的洛陽一帶傳禪。但其禪法不為時人所重,達摩便在河南嵩山少林寺修安心壁觀,其以“二入四行”禪法教導弟子慧可、道育等。慧可隨侍達摩六年,得授《楞伽經》四卷。其後慧可隱居於舒州皖公山(安徽潛山東北)又傳法於僧璨。僧璨受法後又再隱於舒州司空山(今安徽太湖北),《楞伽師資記》上稱僧璨“肅然靜坐,不出文記,秘不說法”;但看他的《信心銘》,其中吸取了楞伽、般若、華嚴、涅盤的精要,其所涉及的內容以後成為禪家語錄公案、頌古評唱的來源。例如《信心銘》這樣的四言詩偈,開頭兩句就是:“至道無難,唯嫌揀擇”。其意思就是說,求佛法者、體悟禪要的人,最忌諱的是有意分別、刻意尋求。認為行禪者只有放下思想包袱,任心自在,才算得上適道。這樣的思想主張,其實是早就浸透了之前的中國思想傾向。今天的學者可以說,任心自在的觀念,往前可以追溯到老莊的道家思想上面去。中國禪宗早期的北地楞伽師,歷來主張不要無事生非,自尋煩惱。不要頭上安頭,床上架床。例如僧璨晚年(約592前後)——他四十多歲才遇慧可於皖公山,出家並隨侍慧可兩年,後又入司空山十餘年,遇周武帝滅法(574-577)時隱修山中——才接應沙彌道信。據《景燈錄》記載:(道信曾對僧璨要求):“願和尚慈悲,乞與解脫法門!”師(僧璨)曰:“誰縛汝?”曰:“無人縛。”師曰:“何更求解脫乎?”於是,道信禪師於言下大悟。此一公案,主旨和用意都很富於啟發性。禪宗史上,同樣的用意也曾以不同的故事一再出現。其實差不多一樣的困惑和解決方法,也在道信的老師僧璨、僧璨的老師慧可身上都發生過。僧璨曾向慧可求得改悔,慧可則曾向達磨祖師求安心。[②]一再出現的這些意象,顯然強烈地表達了禪宗所關心的根本思想。

道信侍僧璨九年,得其法要。後道信至吉州(治所在今江西吉安)傳法,除依《楞伽經》外,又嘗勸道俗以《文殊說般若經》弘一行三昧法。從其本傳看,道信還是主張“坐禪守一”的。《楞伽師資記》(大正85)說“信禪師再敞禪門,宇內流布,有菩薩戒法一本,及制入道安心要方便門,為有緣根熟者說。我此法要,依楞伽經諸佛心第一;又依文殊說般若經一行三昧,即念佛心是佛,妄念是凡夫。”這么看來,道信的禪法思想來源就有三者:般若思想、《楞伽經》包含的佛性觀,以及當時流行的坐禪法。從道信的禪法內容看,一行三昧和五門禪可以大致概括。一心三昧,謂“心定於一行而修三昧”,也稱“真如三昧”或“一相三昧”。《文殊般若經》說:“法界一相,系緣法界,是名一行三昧。……入一行三昧者,盡知恆沙諸佛法界無差別相。”至於五門禪,它有深厚的小乘禪特點,也有頭陀行的風格[③]。達摩禪就有濃厚的頭陀行風格。頭陀行有原始佛教的和印度宗教的一般特點。這種自我折磨的苦行風格是講中庸的中國人通常不易接受的,所以中國人極其樂於接受佛陀所說的“中道”。而中國人所接受的大乘“中道正觀”,通常都不是三論、天台的學僧們說的“三諦圓融”的“中道實相”,更多的還是不偏不倚,過猶不及的那種意思。

道信在中國禪宗史上地位極重要,代表了一個重要的轉型時期。印順法師總吉他的禪法,認為其有三個特點:第一,戒與禪結合:道信把禪與菩薩戒行結合起來,更易為道俗大眾共遵。其次,《楞伽》與《般若》合一。唐道宣的《續高僧傳》說:“摩法虛宗,玄旨幽賾。”“達摩禪師傳之南北,忘言忘念,無得正觀為宗。”這後面半句“無得正觀”其實就是《般若經》的基本主旨。但達摩本人不曾提到《般若經》,四祖道信卻非常重視《般若經》。他在江西吉州弘禪時,已經教人誦念“摩訶般若波羅蜜”。在雙峰山開法時,在《楞伽經》的“諸佛心第一”之外又說《文殊般若經》的“一行三昧”。第三,依印公說,道信的禪有念佛禪的意思了。當初達摩祖師倡“凝住壁觀,聖凡一如”時,似乎並沒有憶念諸佛、執持不忘的意思。但到了道信,一行三昧的“法界一相”同“諸佛法界等無差別”。道信的“入道安心方便”法,其實已經在講“念佛心是佛,妄念是凡夫”,息止妄念,專於念佛,心心相續,也就因念佛而得成佛了。

中國禪宗的理論主張最重要的是:心性本淨,佛性本有,見性成佛。其原始依據來源於達摩的“二入四行”的學說。“二入”指“理入”和“行入”。理入是憑藉經教的啟示,深信眾生同一真如本性,但為客塵妄想所覆蓋,不能顯露,所以要令其舍妄歸真,修一種心如牆壁、堅定不移的觀法,掃蕩一切差別相,與真如本性之理相符,寂然無為。行入的內容有四,即:報怨行、隨緣行、無所求行與稱法行,屬於修行實踐部分。講修行先得交代依據所在,先得說明道理。也就是“理入”的必要性。也就是要“藉教”來“悟宗”。宗是自覺聖智的自證,是祖師以至佛祖的體悟所得。從遷就凡夫的角度,不能不化為言教,以這種“教”去悟人。從依言教的聞而思,到不依言教的思而修。“與真理冥符,無有分別,寂然無為”,就是如智不二的般若現證。理入是見道,是成聖;依大乘法說,就是(分證)成佛了。

達磨祖師這么說,到了慧能,其實《六祖壇經》中的基本思想還是與“二入四行”相符的:舍離文字義解,直徹心源;“於自性中,萬法皆見;一切法自在性,名為清淨法身”;一切般若智慧,皆從自性(佛性)而生,不從外入,若能自識其性,“一聞言下大悟,頓見真如本性”。更遠一些的“即身成佛”“頓悟成佛”其實也都是這樣發揮的。相信人人有可以開悟的本心本性,通過聽聞教法,自己親證實修,於是得證諸佛心。悟前的修為與開悟本身,開悟以及悟後的保養或言說傳達,其實是兩個完全不同質的層面或者階段。只有憑著理性直覺才能來往於此二者中間。禪家的一切手段都只是誘使學人揣測領會,直至有一天突然獲得這種神秘的直覺能力。在慧能,這一套方法表述為“見自性清淨,自修自作法身,自行佛行,自成佛道”[④]

這樣的定與慧,其實真是“無所住而生其心”——放棄了一切沾著或執取,才會有智慧生出。印度佛教的基本解脫途徑是三學。三學指戒、定、慧。其中的“定”包括了止與觀二者。止,目的在靜心,教人如何排除雜念;觀,在內心澄明、不動不擾的情況下思索體會佛陀教誨或真實本相。至於慧,說起來是斷惑證理之學,從本意來講,不是知識系統,而是聯繫到佛法道理的理性活動。與出世學或第一義有關的能力才叫慧。慧學在這個意義上,也才可以稱義理之學,相當於後來有時受禪家批評與指責的“經教之學”,“教下”的學問,而與“宗學”相對,對禪家言,“宗”,指的就是教外別傳只能以心授心的那種宗教體驗。從中國化的佛教禪宗的形成過程來看,印度佛教所傳的三學名目雖然未變,但其內容已經有了很大的改變。中國佛教的源頭在印度,但它的成立則是中國社會歷史與思想文化氛圍所影響所支配的。中國氣派的佛教宗派——禪宗,其禪學主張的,是承襲印度佛教修行術語的前提下,實際上從形式到內容都有重要的改造工夫。下面圍繞“三學”談談這種改造。

1心與實在的認識關係中國先秦哲學已經大量談論到“心”與“性”[⑤]。印度佛教傳來以後,其心性論議論更是令中國思想界耳目一新。印度佛教所講的“心”大約有以下一些不同的意義,指謂:一肉團心,即物質的心、心臟;二緣慮心,即具有思考意識作用的心;三如來藏心,佛教中津津樂道的作為一切有情的真實依據的“真心”或“本性”。第四即相當於本質要義的“核心髓要”之心。這裡我們僅討論佛教禪宗的論識論,只與第二及第三個“心”有關。

禪宗的基本主張可以概括為“我此法門,從上以來,頓漸皆以無念為宗,無相為體,無住為本。”它所描述的是能知之心與所知客體(法門)之禪的關係。從形式上看,禪法是印度佛教的方便施設與演變。佛法(禪)是什麼?目的是為了重新獲得釋迦牟尼有過的體會或實踐他所走過的路。禪法的價值在於通過它可以達到某種宗教體驗。在印度,禪是非常個體性、經驗性的,有點神秘性的東西。在中國,這么一套手段,顯然不很合乎中國儒家的,總的說起來還是理性主義的教學傳統。中國的祖師為了克服這一點——把一個不可說的東西硬得表達出來,就不得不“繞路說禪”。於是,千方百計地用引導的——“引而不發”的方式,來啟迪“學人”(修禪者)。讓後來的實踐者懂得:佛法(禪)不但不是考據的,也不是理論的說明。談禪理,講禪味,都只是一種猜想,是隔山見牛一類的事。不過,禪又必須成為某個社會群體的實踐,總得在某一位禪師周圍的小社會中普及呀。這樣,禪法就還得說。祖師們於是有的用手指頭與月亮的關係來譬喻說出來的佛法與真正的佛心(禪悟體會)。不說,不足以道出佛法的方向,但說出來的,又不是真正的佛法。手指雖不是月亮,但畢竟能引人注意月亮,指向月亮。所以自心體驗的內容,儘管“說似一物即不中”,卻不妨表示出來。語言文字(正說的,反詰的,無義味話)也好,默不作聲也好,比手畫腳也好,都是用為引人入勝的敲門磚。體悟是屬於自證的,是“不由它教”、“不立文字”與“以心傳心”的。這是禪宗的認識論前提。正是這一點上面,禪宗吸收了中國道家關於至道不可說的思想,從言意之辯上利用了以往玄學的資源,以“得意忘相”“得相忘言”來表述禪宗的內在經驗的獨特性。

從這裡看,凡世語言與宗教真實間的關係,成為了禪宗認識論的核心問題之一。達摩以“理入”體悟同一“真性”,慧能講“自性”本有(在慧能的語彙中,“自性”是等同於“法性”、“佛性”的),以後的南方禪的宗旨又主張“性在作用”——不能不表現為日常生活。這就把達摩門下一貫所宗的“如來(藏)禪”在抽象肯定的情況下,轉化為禪者各自的體驗,其中雖然深淺不一,各有所得,但畢竟是以斷絕語言為基本特徵的。

至於佛法在禪宗當中的地位,以及它與語言的關係。慧能是這樣說的“我此法門,從上以來,頓漸皆以無念為宗,無相為體,無住為本。”佛法主要地是解脫之法,也就是解脫法門,其依據在“真如”——即是不變的本性。在禪宗,這本性就是每一個人的自心。人心本性原來清淨,具備菩提、般若之知,只緣一向迷妄顛倒,不能自悟。如得善知識啟發,修習念念不著法相的“般若行”,一旦妄念俱滅——這是“無念”的極致,真智發露,自會內外明徹,識自本心,而成“般若三昧”,也就是“識心見性,自成佛道”的頓悟。從此以後,於境無染,自在解脫,雖仍不廢修行,但既已悟到自性具足萬德,無欠無餘,所以再有修習,也於體上增不得一分。只是隨事體驗,充實德用而已。神會也說這種修行為頓悟漸修,譬如母頓生子,用乳漸養,智慧自然漸增。

這樣看來,禪的不可言說的根據,可以上接到《維摩經》類的般若傳統,主要在強調語言道斷與聖默無言;但它又是如來藏的超驗性與先驗性規定了的。如來藏說緊密聯繫於印度的佛性論,也還是印度宗教中的人性論的源泉。與這種思想相接近的是早期大乘經典中的涅盤一系。涅盤經中的“常樂我淨”的理想,便通於如來藏性。在這一層面上講“心”,我們可以看到佛教禪宗的本體論主張。

2心作實在本體的含義印度佛教對“心”進行繁複的分類,如分為二心、三心、四心、五心、八心乃至六十心等。但中國佛教只取了“心”分為“真心”與“妄心”,或者稱“淨心”與“染心”、“清淨心”與“煩惱心”的二分法。真與妄的區分在印度有不同的經典講述,從中觀到瑜伽行都多有論辯,但中國佛教多半說心都依據的是《大乘起信論》。那上邊的“一心”有染淨兩種。“真心”與“妄心”在不同中印宗派那裡有許多複雜的特指含義。總體上講,“真心”是有利於解脫的,是成佛的依據,而“妄心”是煩惱,是成佛的障礙。“真心”,理論上講,也就指“清淨心”、“菩提心”、“如來藏”。“菩提”是智慧,“菩提心”即斷煩惱而成佛的種子。“如來藏”,按佛教的講法,是一切眾生的煩惱身中所含藏的自體,它本來清淨也就是未來的成佛根本。佛教中國化以後,中國佛教學者大都以為“真心”即“人心”,也就是禪宗的“自心、本心、平常心”或“佛心”。中國佛教的“真心”、“淨心”,也通於禪宗的“自心”、“本心”、“初心”,它所想強調的:是說眾生當前的“心”本來就是覺悟的,這個意義上它也就是“佛心”。禪家經常說的“即心即佛”就是這個意義。

禪宗的這種思想導致了佛教心性理論的重大變革與發展。當然,佛教中說的:心性無所不包容,無所不含攝的思想,在印度就有深刻的根據。小乘有部《俱舍論》中明確主張心與意、識是三而一、一而三的,這與後來唯識瑜伽行派的主張是前後一致。心與佛的等同也可以追溯到早期上座部的“心性本淨,客塵所染”的命題上。印度佛教認為眾生心的本質是清淨的,具有成佛的可能,並有依心成佛的說法。以後的大乘涅盤經類出來以後,更斷定了“一闡提”種亦得成性。唯識宗雖然說一闡提種因心中善根斷盡而不能成佛,但中國佛教各宗派還是傾向於相信眾生悉能成佛,而以《華嚴經》的“心、佛及眾生,是三無差別”為據。

不僅成佛的理論依據的是這種完全同一的關係,心與物、心與理,也可以達到這種同一。就是中國文化中的不同傳統源流,也可以憑藉這種本體上的同一性,溝通主觀與客觀,達到無差別的圓融與統一。後期中國佛教學者還以“心”去溝通儒佛道三教,強調“心”足以充漢能佛、能儒、能老的基礎,這也是三教合一的根據。小乘佛教說一切有部認為心、意、識三者異名而同義,並沒有本質區別。大乘唯識宗以為“心”即是第八識(阿賴耶識),可以統攝一切,宣稱“萬法唯識所變”,得到“三界唯心”的結論;從抽象思惟的層面看,最早的中國佛教天台宗所宣稱的“介爾一念即具三千(世界)”的思想,華嚴宗的“法界無盡緣起”的思想都是可以歸結到心的極大的統攝性上來。至於禪宗的“即心即佛”無疑與《般若經》、《涅盤經》和《起信論》這樣的思想體系,都是可以融通的。它也可以在前面已經提及的中國儒道兩家的認識理路中尋到蛛絲馬跡。從中國哲學發展的思路看,心與神、心與物、心與理的討論都啟發了中國禪宗的極端唯心主義立場。

這裡提一下心與神的關係。中國佛教學者歷來主張神不滅論。關鍵時也可以置印度佛教中否定靈魂實在的“無我”命題於不顧。東晉以來,中國思想界發生的神滅神不滅的爭論結束以後,都是主張“神識”的作用實有的。古人沒有認為佛教的“無我”之說與“神識不滅”是不相容的。中國士人通常都同意“神”作為精神與“心”是不能分離的,“心”與“神”同義,神為心的別名。如說“妙神”、“妙識”、“神識”、“識神”就是同指微妙的心。不滅的“神”即神妙的心,是眾生成佛的主體。[⑥]心的作用與地位既然如此之高,它也就貫通到了一切存在上面。人心、真心被當成了萬有的本源。心包萬有,萬有呈現真如。天台宗說“一念三千”,泛指宇宙萬物的森羅萬象,都依存在於眾生日常的剎那心中。禪宗說“心”是“物我同根”。意謂無限廣大的萬物,絕不能懸於“自心”外邊。禪宗所講的心,往外放是萬物,內斂起來又是個人自心,其具有的覺性、靈明、知善知惡的道德功能都可以向各方面延伸。這樣,心便由認識論角度和本體論角度,向道德實踐論領域擴張或滲透,打通了世俗的經驗的與宗教的超驗的世界。並融會貫通於一般的理性原則、儒家的天理天則、道家的道與德。一切中國哲學中的根本原理——萬物的本原、本體、道理、真理,都可以歸結到心及其本質。天台、華嚴和禪門諸宗都同意萬物天然具有如實本性、本質,從此意義上,心與理不能不同。因此,所謂解脫,就是返本歸源,是“體露真常”,“自心所現”。唐五代以後,中國佛學中的“心”已經是內部綜會了諸宗,外部融鑄三教了。就如延壽這樣的思想家都以“心”去溝通中國傳統的各家思想,此時的“心”已經具有了前所未有的廣闊內涵,這些都是從中國禪宗的思想理路中引發出來的。[⑦]

(3)釋道儒三家內在思想的合流[⑧]宗教的目的是解生脫死,其價值的實現只能在行動當中,只能付諸實踐才能有所受用。禪宗祖師的用心也就是如何向學人說明這種本有的如來藏性或者佛性,才能令人自證本心,自明其性。一當佛之教說的任務轉向揭示這種本有的人性依據時,禪宗的方法論便更多地具有了中國特色。可以這么說,會昌以下的中國禪宗,以往達摩的楞伽禪更為徹底地中國化了。它大量吸取了老莊和玄學的內容。慧能以簡易手法,直指當前一念,許諾了學人本來自在解脫,其所說的“無念無住”的一套方法,將印度禪定引進了中國人道學的思路。至洪州禪,特別是石頭門下,最終完成這一中國化過程。禪在傳統的道家與玄學思想中找到了與它自身相互發明的思想內容。

老莊的“道以虛無為本”順著玄學的指引,自魏晉以降便深入人心了。東晉以降,玄學在江東流行。中國佛教義學起先得到的就是《般若》空義的營養。般若與玄學,幾乎從一開始就互通聲氣,兩相資佐。佛法在中國流行開來,潛移默化地便浸潤於中國文化。不僅禪法,就是印度傳來的個性較為鮮明的理論或制度——如戒律、毗曇、(真諦與玄奘所傳的)唯識學說,也都不免中國化,但若研究最有中國化特點的宗教形態,當以禪法體系在中國的本土化最有說明性。前已言及,從思想認識立場來看,牛頭禪所張揚的“道本虛空”、“無心為道”既是道家的氣息,又是禪之實踐在理論深層向江南般若傳統的轉移。牛頭法融系說“道本虛空”、“無心為道”,道信以下的東山法門雖講“即心是佛”、“心淨成佛”,強調的是宗教修習的兩個方面,內在的依據是即心的佛,達到的目標是虛空的道,實現的途徑是無心相合,是無所用心而無不適道。最終它們在曹溪慧能那裡再次得到表述——“即心是佛”和“無心為道”。慧能以下的青原石頭一系與牛頭的關係極為深厚,宗密將它們歸入一類“泯絕無寄宗”。以後曹溪南禪在江湖上流行,直至會昌以後由石頭法系占盡上風。南宗已經完全融攝了牛頭禪,幾乎是不露痕跡地將老莊吸收過來,完成了中國禪宗的改造。清淨無為的宗教口號成為了佛教論認識論的基本準則,不起一念,任運自然的理想在南宗禪的“三無”原則下得到最好的體現——“無念為宗、無想為體、無住為本”。

中國禪的本體論(本心論)在儒家傳統里有著深厚的思想資源,也占據著中國哲學思想體系中的核心位置。禪宗的心性論思想主要肯定了人能夠實現內在超越的動力與立足點,肯定人的主體性在天地之間的至上與獨一。對於人的向上的道德追求的肯定,同樣體現在儒家與道家的原生觀念當中。佛性論立場在印度佛教中已經存在,但未得到充分強調,藉助於中國傳統中的人性論資源,它在禪宗關於成佛證真的解脫理論中得到了極大的發揮。體現為修道者實現內在超越的根本依據,以及提供極大能動性的主體思維力量。學佛與修禪,其實也無異於儒道兩家的心性陶冶與氣質修養。正是在這方面,佛教與儒道最終達成了理論與實踐的殊途同歸。共同的旨趣,使得中國的心性論實際上在佛教中和一般的中國哲學中間日趨接近,並會歸於一。作為宗教哲學的中國與印度的思想,其文化根據在於對人生的極度關懷和人生價值的實現構想。

人的社會生存與歷史地位及意義,從來都是一切宗教哲學的鵠的。中國的儒家從先秦以來一直關注君子與賢聖之學;道家則熱衷於追求成為至人與真人。儒家主張通過社會關懷與道德超越而實現理想;道家則主張實現內心的安寧與和平而擺脫凡俗。在中國佛教建立以後,儒家的基本思想傾向通過大乘佛教鼓吹的世與出世的統一性而在禪宗價值目標中合一;道家的放任自在精神則體現在禪者無心合道的宗教態度與實踐中。中國傳統中的兩個道德實踐內容——關心社會與個人修養二者——也都集中到了佛教關於佛性的發明與顯揚上來。佛格也就是理想的人格,物我合一,天人合一與大化自在,同自心作佛最終都聚到一點上來。中國佛教,無論天台、華嚴,尤其是禪宗,也對心性修養極為重視。學佛就是實現人的內心的價值取向的轉換或者革命,因此,中國文化中的儒釋道三家有著相似的人生取向,無論成聖證真還是成佛,都是生命潛在的價值意義的實現或顯現,又都最終回到個人與社會的責任與義務,個體與自然的和諧關係上來。它是一種“極高明而道中庸”的由超越向平實的回歸,也是一種“不依世俗諦不得第一義”的宗教生活意義的詮釋。安身立命、證真成道、解生脫死都不過是說人生如果有真實可言,或有價值可言,它首先依賴的是在此有缺陷的社會中的作為。理想的人格實現,在個人的社會道德的完成和提升。正因為如此,佛道儒三家在中國傳統中最終能夠相互認可,歸於一途。

(4)中國禪宗的高度主體性與主觀能動性中國禪宗的思想從宗教解脫的出發點和立場到達到明心見性頓然成佛的途徑看,都貫徹了禪門祖師自己宣稱的主體性原則——成佛不過是明了自性。這一解脫過程的理論前提也就是這樣一些基本命題:自心即佛、自性平等、生佛平等、自了自度等等。通過這一系列的高度主觀主義的命題,中國佛教禪宗將宗教解脫的對象與依據都鄭重其事地安放在修道者個人的自身和內心上。這種自信自立的思想,同印度佛教的主觀唯心主義一流是可以接續得上的。相傳,喬答摩佛在降生後,便以左手指天,右手指地,然後朗朗地宣稱“天上天下,唯我獨尊”。“唯我獨尊”的博大氣勢來源於對於自心坦蕩及自心含容一切的信心。佛在成就正覺後,夜睹明星便發出樣的感慨:一切眾生皆有智慧德相,只因煩惱覆障不得證得。其實為里已經包含了心性本淨的解脫依據與明心見性的解脫道路。

印度的佛性論有自性淨與自性覺的分別,這當中的細微區別是由後來的大乘發明和展開的。印度佛教一般傾向於稍顯靜態的性淨說,中國佛教經過吸收中國思想,更傾向於能動的性覺說。性覺,指向了像“明心見性”“明了自性”這樣的解脫認識過程。“心性本淨”是指人的心體本來寂靜、寂滅的,後起煩惱雖能覆蔽心性,但不是心的本性。“性淨”通常又分為兩種:一是心性原本寂靜,沒有雜染;二是經過努力修持,遠離一切煩惱而得寂靜。“性淨”說始於原始佛教,然而大力倡說的是部派佛教中的大眾部,後為大乘佛教佛性與“如來藏”說的源頭。“心性本覺”是指人的心體本來智慧光明、真實覺知,沒有迷惑妄念。此說《大乘起信論》有系統的闡述。“性淨”相對於煩惱而言,覺性則相對於愚痴而言,且直接與覺悟成佛相聯繫,由此並在成佛問題上引出一系列重大的新說。聯繫到性的本質屬性,也有牽扯進來了中國思想中最重視的性善性惡的討論。當然善惡可以說成是淨染,但中國思想中淨染有了強烈的道德含義。佛教認為惱亂身心不得安寧的煩惱是惡,要求得解脫就應當斷盡煩惱,證得菩提。煩惱與菩提是眾生內心的一大矛盾。中國佛教多數派別持眾生性善說,而天台宗人則主張眾生和佛同具善惡,善惡是天然的性德,佛也不斷性惡,一闡提也不斷性善,性惡教說成為此宗的重要特色。

佛性的有無,又關係到了眾生能否成佛的未來前途。“性有”意謂具有佛性,“性無”是指缺無佛性。中國傳統思想中早有關於成聖成賢的依據所在的討論,這是中國思想的高度倫理關懷所造成的。中國佛教各宗派成立的過程中,關於佛性是否本來存在的問題,也就引起中國佛教思想界長期爭論。爭論的焦點總會集中到一點:眾生是否都有佛性?出於傳統的孔孟人性本善論的思惟定勢,中國佛教宗派只能肯定一切眾生皆的佛性;其一般是持肯定立場的,也有一種觀點認為一部份人是沒有佛性的;其次,從心包萬理,萬法唯心的立場出發,只能說人心或一切有情的心性內已經有了至善的原理;也可以說這一原理普遍地為宇宙萬物所分享,這樣就不能不斷言:一切無情識者包括木石都有佛性。萬物有性總是容易通向“無情有性”的。

中國佛教的禪宗,尤其在宗密會通華嚴以後,依據《大乘起信論》一心開二門的理論,從三個方面來描述自心:也就是一體、二相、三用。由此“體、相、用”,佛教與禪都涉及了性與情(情緒、情感),性與理(在中國思想背景下,這也不是心與理)的關係。性與理是一是異,不僅中國佛教各宗派關心,儒家哲學更為關心。在許多情況下,“窮理盡性”是佛儒共同的立場。[⑨]

中國禪宗強調“萬法唯心”、“唯我獨尊”,充分地肯定了人存在的價值和主體地位,從根本上突出了原始佛教的“無神論”特點,也否定了超越於世界之上的人格神和上帝的存在,否定一般認識觀念論上的神權,肯定宗教解脫意義上的人權,突出了宗教修行當中的作為個體的人的主體意義。抽象地看,這是對人的高度推崇。在這個方面,它正好體現了中國社會當中已經有了的儒家的人本主義思想,儒家講仁者參於天地而成三,道家的至人也有超越日月天地而得自由的精神。禪宗認為,自心已經含攝天地,回歸或者顯明自心的博大與清淨正是達到圓融無礙的心靈自由的前提。體道見性的禪者已經自作主人,無需跪拜任何宗教偶像,所以禪師當中,有不看經不誦戒的,有呵佛罵祖的,有搗毀焚燒經像的。所以會有這樣的氣魄,都是因為堅信《壇經》里所說的:“經文明言自歸依佛,不言歸依他怫。自性不歸,無所依處。今既自悟,各必歸依自心三寶,內調心性,外敬他人,是自歸依也”。“汝今當信,佛知見者,只汝自心,更無別佛”。“一念迷佛是眾生,一念悟眾生是佛”。總之,現實個體的主觀心靈擴充出去成為了世界的主宰。

中國禪宗的“心性論”,從根本上看,是對於現實人生中的不足與缺陷的批判,而意在樹立一個對於生命自覺與生存自由的追求。在印度佛教中,它體現為早期佛教的自我清淨和入於涅盤,在大乘佛教出現後它以成佛為目標。佛教到了中國,它同中國原來就有的人性論傳統相結合,極大地擴充了其中心在人的活動中的主觀能力作用。抽象地看,儒家的成聖同佛家成佛是沒有什麼區別的;儒家講聖人稟性於天,自我充足;老莊講聖人無待,與禪宗的本性自性原來俱足其實是一個思路。中國佛教思想自禪宗成立便已經形成了她的核心思想體系。這一體系的目的當然是為宗教修持和解脫。它的思想根源就佛教而言,有本於印度大乘佛法的空宗和有宗體系。中國的佛教在繼承並發揮大乘悲智雙運教法的影響下,更融通了中國傳統儒道兩家思想,極大地發明印度的如來藏和佛性觀,將其等同於中國人的“心”與“性”,通過心性討論,豐富與擴充了人的主觀精神的能動作用,使“心”充溢於兩個方面:無論其為超越的還是現象的,宗教的還是社會的,精神的還是世俗的。從這一出發點上,用禪宗的佛性論體系來解釋說明中國佛教的以至中國哲學的宇宙論、認識論、實踐論,以及社會觀和歷史觀。在宗教解脫的領域內,禪宗深刻地反映出人在宇宙中的主體作用、人的主觀能動性、人對主觀世界的開拓和完善,精神主體對主客觀世界的把握與支配,同時也高度地謳歌了蘊涵在人類內心世界深處的智慧能力,展現了她所具有的無限創造性。

--------------------------------------------------------------------------------

[①]四五世紀南北朝時,禪法主要是罽賓有部系統的。如佛陀禪師等所傳。佛陀,又稱跋陀。其門下有慧光(地論宗南道派之祖)與道房。道房門下又出光稠、僧稠。其中,僧稠對北魏佛教之形成,影響深遠。當時的禪法也就主要是僧稠及稍後一點點的達摩禪。5世紀初,鳩摩羅什在長安介紹的禪法,其“五門禪”,綜合了有部諸師,世友、眾護、脅比丘等的說法。稍後,覺賢譯出了有部《修行方便禪經》,更系統地介紹了有部禪師達摩多羅和佛大先的禪法。被認為是“西域之俊,禪訓之宗”的此二人也都來自罽賓(今克什米爾)。

[②]房琯的《僧璨碑文》,記僧璨請慧可為他懺悔。慧可說:“將汝罪來,與汝懺悔。”僧璨覓罪不得。慧可就說:我已經為你懺悔了。禪宗有一則牚故,載《五燈會元》卷1,其稱:慧可曾對達摩說:“我心未寧,乞師與安。”達摩說:“將心來,與汝安。”慧可沉吟良久,說:“覓心了不可得。”達摩便說:“我與汝安心竟。”以“了不可得”為“安心”之法,是達摩“祖師禪”的本色。不過早期禪宗還是保留了印度傳統的小乘禪風,因為達摩畢竟還傳授了一種“壁觀”的安心法,叫做:“外止諸緣,內心無喘,心如牆壁,可以入道。”

[③]五門禪,亦即小乘的“五停心觀”:指不淨觀、慈悲觀、因緣觀、界分別觀、數息觀。《五門禪經要法》為劉宋時曇摩蜜多譯。其亦說到數息等五種之觀門。但其中以念佛觀取代界分別觀,稱為五門禪。另外,《維摩經》中言及了以無常、苦、空、無我、寂滅為對象和禪之受用。

[④]《壇經·坐禪品第五》“善知識,外離相即禪,內不亂即定。外禪內定,是為禪定。《菩薩戒經》云:我本性元自清淨。善知識,於念念中,自見本性清淨。自修,自行,自成佛道。”這裡的敘述順序正好是這樣的:先說六祖主張的“禪”與“定”都是些什麼?然後再說實行此“禪定”的目的和過程。

[⑤]當然以孟子為直接和最早。依其說,心是基礎是本源,而性是天理天則在心上的表現。“君子所性仁義禮智根於心。”又說“盡其心者,知其性也。知其性則知天矣。”(孟子·盡心上)。至於“性”,孔子說的“性相近習相遠。”(論語·陽貨)似乎只是說人的本性是普遍的共同的,這裡已經暗示了天然為善的含義,因為以後的《三字經》不會憑空,在這“性相近習相遠”前面,來一句“人之初性本善”的論斷。儘管《三字經》是很晚以後(南宋)才有的東西。

[⑥]如永明延壽的《宗鏡錄》中所說的“識精”即識知精明,就是眾生的“真心”。

[⑦]從延壽《宗鏡錄》卷一(《大藏正》第48冊)上討論“佛語心為宗”看,他已經把一切大乘佛教經典有關“心”的意義都糅在一起了的。他認為從印度到中國,從初祖到當下,不僅一脈相承的,而且諸宗諸典也都是同一個指向。“且如西天上代二十八祖,此土六祖,乃至洪州馬祖大師,及南陽忠國師、鵝湖大義禪師、思空山本淨禪師等,並博通經論,圓悟自心,所有示徒,皆引誠證,終不出自胸臆,妄有指陳。……(略)故圭峰和尚雲‘謂諸宗始祖,即是釋迦,經是佛語,禪是佛意,諸佛心口,必不相違。’……(中略)今且錄一二,以證斯文:洪州馬大師雲‘達磨大師從南天竺國來,唯傳大乘一心之法,以楞伽經印眾生心,恐不信此一心之法。’《楞伽經》雲‘佛語心為宗,無門為法門。’何故佛語心為宗?佛語心者,即心即佛,今語即是心語,故云‘佛語心為宗’。無門為法門者,達本性空,更無一法,性自是門,性無有相,亦無有門,故云‘無門為法門’,亦名空門,亦名色門。何以故?空是法性空,色是法性色,無形相故謂之空,知見無盡故謂之色。故云‘如來色無盡,智慧亦復然。’……(中略)南陽忠國師雲‘故《華嚴經》雲“應觀法界性,一切惟心造。”’……(中略)鵝湖大義禪師雲‘《維摩經》雲“法離見聞覺知。”……(中略)思空山本禪師雲‘《圓覺經》雲“妄認四大為自身相,六塵緣影為自心相。”’《楞伽經》雲‘不了心及緣,則生二妄想,了心及境界,妄想則不生。’……(中略)是故初祖西來,創行禪道,欲傳心印,須假佛經,以《楞伽》為證明。……(中略)如《首楞嚴經》雲‘圓明了知,不因心念,揚眉動目早是周遮。’如先德頌雲‘便是有倍句,動目即差違。’”

[⑧]宋代以降,佛道儒家三家都能從人性論亦即心性論出發談“三教同心”、殊途同歸。明紫柏真可說:學儒而能得孔氏之心,學佛而能得釋氏之心,學老而能得老氏之心,……且儒也,釋也,老也,皆名焉而也,非實也。實也者,心也。心也者,所以能儒能佛能老者也。……知此乃可與言三家一道也。而有不同者,名也,非心也。認為儒、道、佛三家所不同的是名稱,相同的是心,是本心,明確主張“心”即思想意識是三教成就理想人格的共同根據。強調“直指本心”是心性修養的共同途徑。早期(南北朝時)儒家學者還有多持反佛立場的,但也已經有人從世出世兩面來講儒佛各有責任,言下之意,儒佛服務於現實的不同方面“范泰、謝靈運每云:六經典文,本在濟俗為治耳,必求性靈真奧,豈得不以佛經為指南耶?”唐以後,儒者對於佛教的人生價值論、人性論,那怕是反佛者也還是膺服的,也有意吸收進儒家學說的。像韓愈、李翱這樣的衛道者雖然排斥佛教,但也認為:正心誠意是個人道德修養的出發點,修齊治平的事,還得從心上做起。在他們看來,心性是成聖的依據。這樣,心性論成為儒道佛三教可能會通的關節點。

[⑨]在天台哲學中,關於人性的討論深入到了性起還是性具的問題。性具,本來具足,性起,指隨緣生起。性具更多關心的是“性具善惡”說,即邏輯上講的天台宗“心具三千”說應同時主張“佛與眾生同具善惡”(性具善惡)。“性具說”和“性起說”關係到天台宗和華嚴的獨特學說,它從心性的功能、作用,而蔓延到中國佛教中的宇宙論、境界論和認識論等方面。

道信侍僧璨九年,得其法要。後道信至吉州(治所在今江西吉安)傳法,除依《楞伽經》外,又嘗勸道俗以《文殊說般若經》弘一行三昧法。從其本傳看,道信還是主張“坐禪守一”的。《楞伽師資記》(大正85)說“信禪師再敞禪門,宇內流布,有菩薩戒法一本,及制入道安心要方便門,為有緣根熟者說。我此法要,依楞伽經諸佛心第一;又依文殊說般若經一行三昧,即念佛心是佛,妄念是凡夫。”這么看來,道信的禪法思想來源就有三者:般若思想、《楞伽經》包含的佛性觀,以及當時流行的坐禪法。從道信的禪法內容看,一行三昧和五門禪可以大致概括。一心三昧,謂“心定於一行而修三昧”,也稱“真如三昧”或“一相三昧”。《文殊般若經》說:“法界一相,系緣法界,是名一行三昧。……入一行三昧者,盡知恆沙諸佛法界無差別相。”至於五門禪,它有深厚的小乘禪特點,也有頭陀行的風格[③]。達摩禪就有濃厚的頭陀行風格。頭陀行有原始佛教的和印度宗教的一般特點。這種自我折磨的苦行風格是講中庸的中國人通常不易接受的,所以中國人極其樂於接受佛陀所說的“中道”。而中國人所接受的大乘“中道正觀”,通常都不是三論、天台的學僧們說的“三諦圓融”的“中道實相”,更多的還是不偏不倚,過猶不及的那種意思。

道信在中國禪宗史上地位極重要,代表了一個重要的轉型時期。印順法師總吉他的禪法,認為其有三個特點:第一,戒與禪結合:道信把禪與菩薩戒行結合起來,更易為道俗大眾共遵。其次,《楞伽》與《般若》合一。唐道宣的《續高僧傳》說:“摩法虛宗,玄旨幽賾。”“達摩禪師傳之南北,忘言忘念,無得正觀為宗。”這後面半句“無得正觀”其實就是《般若經》的基本主旨。但達摩本人不曾提到《般若經》,四祖道信卻非常重視《般若經》。他在江西吉州弘禪時,已經教人誦念“摩訶般若波羅蜜”。在雙峰山開法時,在《楞伽經》的“諸佛心第一”之外又說《文殊般若經》的“一行三昧”。第三,依印公說,道信的禪有念佛禪的意思了。當初達摩祖師倡“凝住壁觀,聖凡一如”時,似乎並沒有憶念諸佛、執持不忘的意思。但到了道信,一行三昧的“法界一相”同“諸佛法界等無差別”。道信的“入道安心方便”法,其實已經在講“念佛心是佛,妄念是凡夫”,息止妄念,專於念佛,心心相續,也就因念佛而得成佛了。

中國禪宗的理論主張最重要的是:心性本淨,佛性本有,見性成佛。其原始依據來源於達摩的“二入四行”的學說。“二入”指“理入”和“行入”。理入是憑藉經教的啟示,深信眾生同一真如本性,但為客塵妄想所覆蓋,不能顯露,所以要令其舍妄歸真,修一種心如牆壁、堅定不移的觀法,掃蕩一切差別相,與真如本性之理相符,寂然無為。行入的內容有四,即:報怨行、隨緣行、無所求行與稱法行,屬於修行實踐部分。講修行先得交代依據所在,先得說明道理。也就是“理入”的必要性。也就是要“藉教”來“悟宗”。宗是自覺聖智的自證,是祖師以至佛祖的體悟所得。從遷就凡夫的角度,不能不化為言教,以這種“教”去悟人。從依言教的聞而思,到不依言教的思而修。“與真理冥符,無有分別,寂然無為”,就是如智不二的般若現證。理入是見道,是成聖;依大乘法說,就是(分證)成佛了。

達磨祖師這么說,到了慧能,其實《六祖壇經》中的基本思想還是與“二入四行”相符的:舍離文字義解,直徹心源;“於自性中,萬法皆見;一切法自在性,名為清淨法身”;一切般若智慧,皆從自性(佛性)而生,不從外入,若能自識其性,“一聞言下大悟,頓見真如本性”。更遠一些的“即身成佛”“頓悟成佛”其實也都是這樣發揮的。相信人人有可以開悟的本心本性,通過聽聞教法,自己親證實修,於是得證諸佛心。悟前的修為與開悟本身,開悟以及悟後的保養或言說傳達,其實是兩個完全不同質的層面或者階段。只有憑著理性直覺才能來往於此二者中間。禪家的一切手段都只是誘使學人揣測領會,直至有一天突然獲得這種神秘的直覺能力。在慧能,這一套方法表述為“見自性清淨,自修自作法身,自行佛行,自成佛道”[④]

這樣的定與慧,其實真是“無所住而生其心”——放棄了一切沾著或執取,才會有智慧生出。印度佛教的基本解脫途徑是三學。三學指戒、定、慧。其中的“定”包括了止與觀二者。止,目的在靜心,教人如何排除雜念;觀,在內心澄明、不動不擾的情況下思索體會佛陀教誨或真實本相。至於慧,說起來是斷惑證理之學,從本意來講,不是知識系統,而是聯繫到佛法道理的理性活動。與出世學或第一義有關的能力才叫慧。慧學在這個意義上,也才可以稱義理之學,相當於後來有時受禪家批評與指責的“經教之學”,“教下”的學問,而與“宗學”相對,對禪家言,“宗”,指的就是教外別傳只能以心授心的那種宗教體驗。從中國化的佛教禪宗的形成過程來看,印度佛教所傳的三學名目雖然未變,但其內容已經有了很大的改變。中國佛教的源頭在印度,但它的成立則是中國社會歷史與思想文化氛圍所影響所支配的。中國氣派的佛教宗派——禪宗,其禪學主張的,是承襲印度佛教修行術語的前提下,實際上從形式到內容都有重要的改造工夫。下面圍繞“三學”談談這種改造。

1心與實在的認識關係中國先秦哲學已經大量談論到“心”與“性”[⑤]。印度佛教傳來以後,其心性論議論更是令中國思想界耳目一新。印度佛教所講的“心”大約有以下一些不同的意義,指謂:一肉團心,即物質的心、心臟;二緣慮心,即具有思考意識作用的心;三如來藏心,佛教中津津樂道的作為一切有情的真實依據的“真心”或“本性”。第四即相當於本質要義的“核心髓要”之心。這裡我們僅討論佛教禪宗的論識論,只與第二及第三個“心”有關。

禪宗的基本主張可以概括為“我此法門,從上以來,頓漸皆以無念為宗,無相為體,無住為本。”它所描述的是能知之心與所知客體(法門)之禪的關係。從形式上看,禪法是印度佛教的方便施設與演變。佛法(禪)是什麼?目的是為了重新獲得釋迦牟尼有過的體會或實踐他所走過的路。禪法的價值在於通過它可以達到某種宗教體驗。在印度,禪是非常個體性、經驗性的,有點神秘性的東西。在中國,這么一套手段,顯然不很合乎中國儒家的,總的說起來還是理性主義的教學傳統。中國的祖師為了克服這一點——把一個不可說的東西硬得表達出來,就不得不“繞路說禪”。於是,千方百計地用引導的——“引而不發”的方式,來啟迪“學人”(修禪者)。讓後來的實踐者懂得:佛法(禪)不但不是考據的,也不是理論的說明。談禪理,講禪味,都只是一種猜想,是隔山見牛一類的事。不過,禪又必須成為某個社會群體的實踐,總得在某一位禪師周圍的小社會中普及呀。這樣,禪法就還得說。祖師們於是有的用手指頭與月亮的關係來譬喻說出來的佛法與真正的佛心(禪悟體會)。不說,不足以道出佛法的方向,但說出來的,又不是真正的佛法。手指雖不是月亮,但畢竟能引人注意月亮,指向月亮。所以自心體驗的內容,儘管“說似一物即不中”,卻不妨表示出來。語言文字(正說的,反詰的,無義味話)也好,默不作聲也好,比手畫腳也好,都是用為引人入勝的敲門磚。體悟是屬於自證的,是“不由它教”、“不立文字”與“以心傳心”的。這是禪宗的認識論前提。正是這一點上面,禪宗吸收了中國道家關於至道不可說的思想,從言意之辯上利用了以往玄學的資源,以“得意忘相”“得相忘言”來表述禪宗的內在經驗的獨特性。

從這裡看,凡世語言與宗教真實間的關係,成為了禪宗認識論的核心問題之一。達摩以“理入”體悟同一“真性”,慧能講“自性”本有(在慧能的語彙中,“自性”是等同於“法性”、“佛性”的),以後的南方禪的宗旨又主張“性在作用”——不能不表現為日常生活。這就把達摩門下一貫所宗的“如來(藏)禪”在抽象肯定的情況下,轉化為禪者各自的體驗,其中雖然深淺不一,各有所得,但畢竟是以斷絕語言為基本特徵的。

至於佛法在禪宗當中的地位,以及它與語言的關係。慧能是這樣說的“我此法門,從上以來,頓漸皆以無念為宗,無相為體,無住為本。”佛法主要地是解脫之法,也就是解脫法門,其依據在“真如”——即是不變的本性。在禪宗,這本性就是每一個人的自心。人心本性原來清淨,具備菩提、般若之知,只緣一向迷妄顛倒,不能自悟。如得善知識啟發,修習念念不著法相的“般若行”,一旦妄念俱滅——這是“無念”的極致,真智發露,自會內外明徹,識自本心,而成“般若三昧”,也就是“識心見性,自成佛道”的頓悟。從此以後,於境無染,自在解脫,雖仍不廢修行,但既已悟到自性具足萬德,無欠無餘,所以再有修習,也於體上增不得一分。只是隨事體驗,充實德用而已。神會也說這種修行為頓悟漸修,譬如母頓生子,用乳漸養,智慧自然漸增。

這樣看來,禪的不可言說的根據,可以上接到《維摩經》類的般若傳統,主要在強調語言道斷與聖默無言;但它又是如來藏的超驗性與先驗性規定了的。如來藏說緊密聯繫於印度的佛性論,也還是印度宗教中的人性論的源泉。與這種思想相接近的是早期大乘經典中的涅盤一系。涅盤經中的“常樂我淨”的理想,便通於如來藏性。在這一層面上講“心”,我們可以看到佛教禪宗的本體論主張。

2心作實在本體的含義印度佛教對“心”進行繁複的分類,如分為二心、三心、四心、五心、八心乃至六十心等。但中國佛教只取了“心”分為“真心”與“妄心”,或者稱“淨心”與“染心”、“清淨心”與“煩惱心”的二分法。真與妄的區分在印度有不同的經典講述,從中觀到瑜伽行都多有論辯,但中國佛教多半說心都依據的是《大乘起信論》。那上邊的“一心”有染淨兩種。“真心”與“妄心”在不同中印宗派那裡有許多複雜的特指含義。總體上講,“真心”是有利於解脫的,是成佛的依據,而“妄心”是煩惱,是成佛的障礙。“真心”,理論上講,也就指“清淨心”、“菩提心”、“如來藏”。“菩提”是智慧,“菩提心”即斷煩惱而成佛的種子。“如來藏”,按佛教的講法,是一切眾生的煩惱身中所含藏的自體,它本來清淨也就是未來的成佛根本。佛教中國化以後,中國佛教學者大都以為“真心”即“人心”,也就是禪宗的“自心、本心、平常心”或“佛心”。中國佛教的“真心”、“淨心”,也通於禪宗的“自心”、“本心”、“初心”,它所想強調的:是說眾生當前的“心”本來就是覺悟的,這個意義上它也就是“佛心”。禪家經常說的“即心即佛”就是這個意義。

禪宗的這種思想導致了佛教心性理論的重大變革與發展。當然,佛教中說的:心性無所不包容,無所不含攝的思想,在印度就有深刻的根據。小乘有部《俱舍論》中明確主張心與意、識是三而一、一而三的,這與後來唯識瑜伽行派的主張是前後一致。心與佛的等同也可以追溯到早期上座部的“心性本淨,客塵所染”的命題上。印度佛教認為眾生心的本質是清淨的,具有成佛的可能,並有依心成佛的說法。以後的大乘涅盤經類出來以後,更斷定了“一闡提”種亦得成性。唯識宗雖然說一闡提種因心中善根斷盡而不能成佛,但中國佛教各宗派還是傾向於相信眾生悉能成佛,而以《華嚴經》的“心、佛及眾生,是三無差別”為據。

不僅成佛的理論依據的是這種完全同一的關係,心與物、心與理,也可以達到這種同一。就是中國文化中的不同傳統源流,也可以憑藉這種本體上的同一性,溝通主觀與客觀,達到無差別的圓融與統一。後期中國佛教學者還以“心”去溝通儒佛道三教,強調“心”足以充漢能佛、能儒、能老的基礎,這也是三教合一的根據。小乘佛教說一切有部認為心、意、識三者異名而同義,並沒有本質區別。大乘唯識宗以為“心”即是第八識(阿賴耶識),可以統攝一切,宣稱“萬法唯識所變”,得到“三界唯心”的結論;從抽象思惟的層面看,最早的中國佛教天台宗所宣稱的“介爾一念即具三千(世界)”的思想,華嚴宗的“法界無盡緣起”的思想都是可以歸結到心的極大的統攝性上來。至於禪宗的“即心即佛”無疑與《般若經》、《涅盤經》和《起信論》這樣的思想體系,都是可以融通的。它也可以在前面已經提及的中國儒道兩家的認識理路中尋到蛛絲馬跡。從中國哲學發展的思路看,心與神、心與物、心與理的討論都啟發了中國禪宗的極端唯心主義立場。

這裡提一下心與神的關係。中國佛教學者歷來主張神不滅論。關鍵時也可以置印度佛教中否定靈魂實在的“無我”命題於不顧。東晉以來,中國思想界發生的神滅神不滅的爭論結束以後,都是主張“神識”的作用實有的。古人沒有認為佛教的“無我”之說與“神識不滅”是不相容的。中國士人通常都同意“神”作為精神與“心”是不能分離的,“心”與“神”同義,神為心的別名。如說“妙神”、“妙識”、“神識”、“識神”就是同指微妙的心。不滅的“神”即神妙的心,是眾生成佛的主體。[⑥]心的作用與地位既然如此之高,它也就貫通到了一切存在上面。人心、真心被當成了萬有的本源。心包萬有,萬有呈現真如。天台宗說“一念三千”,泛指宇宙萬物的森羅萬象,都依存在於眾生日常的剎那心中。禪宗說“心”是“物我同根”。意謂無限廣大的萬物,絕不能懸於“自心”外邊。禪宗所講的心,往外放是萬物,內斂起來又是個人自心,其具有的覺性、靈明、知善知惡的道德功能都可以向各方面延伸。這樣,心便由認識論角度和本體論角度,向道德實踐論領域擴張或滲透,打通了世俗的經驗的與宗教的超驗的世界。並融會貫通於一般的理性原則、儒家的天理天則、道家的道與德。一切中國哲學中的根本原理——萬物的本原、本體、道理、真理,都可以歸結到心及其本質。天台、華嚴和禪門諸宗都同意萬物天然具有如實本性、本質,從此意義上,心與理不能不同。因此,所謂解脫,就是返本歸源,是“體露真常”,“自心所現”。唐五代以後,中國佛學中的“心”已經是內部綜會了諸宗,外部融鑄三教了。就如延壽這樣的思想家都以“心”去溝通中國傳統的各家思想,此時的“心”已經具有了前所未有的廣闊內涵,這些都是從中國禪宗的思想理路中引發出來的。[⑦]

(3)釋道儒三家內在思想的合流[⑧]宗教的目的是解生脫死,其價值的實現只能在行動當中,只能付諸實踐才能有所受用。禪宗祖師的用心也就是如何向學人說明這種本有的如來藏性或者佛性,才能令人自證本心,自明其性。一當佛之教說的任務轉向揭示這種本有的人性依據時,禪宗的方法論便更多地具有了中國特色。可以這么說,會昌以下的中國禪宗,以往達摩的楞伽禪更為徹底地中國化了。它大量吸取了老莊和玄學的內容。慧能以簡易手法,直指當前一念,許諾了學人本來自在解脫,其所說的“無念無住”的一套方法,將印度禪定引進了中國人道學的思路。至洪州禪,特別是石頭門下,最終完成這一中國化過程。禪在傳統的道家與玄學思想中找到了與它自身相互發明的思想內容。

老莊的“道以虛無為本”順著玄學的指引,自魏晉以降便深入人心了。東晉以降,玄學在江東流行。中國佛教義學起先得到的就是《般若》空義的營養。般若與玄學,幾乎從一開始就互通聲氣,兩相資佐。佛法在中國流行開來,潛移默化地便浸潤於中國文化。不僅禪法,就是印度傳來的個性較為鮮明的理論或制度——如戒律、毗曇、(真諦與玄奘所傳的)唯識學說,也都不免中國化,但若研究最有中國化特點的宗教形態,當以禪法體系在中國的本土化最有說明性。前已言及,從思想認識立場來看,牛頭禪所張揚的“道本虛空”、“無心為道”既是道家的氣息,又是禪之實踐在理論深層向江南般若傳統的轉移。牛頭法融系說“道本虛空”、“無心為道”,道信以下的東山法門雖講“即心是佛”、“心淨成佛”,強調的是宗教修習的兩個方面,內在的依據是即心的佛,達到的目標是虛空的道,實現的途徑是無心相合,是無所用心而無不適道。最終它們在曹溪慧能那裡再次得到表述——“即心是佛”和“無心為道”。慧能以下的青原石頭一系與牛頭的關係極為深厚,宗密將它們歸入一類“泯絕無寄宗”。以後曹溪南禪在江湖上流行,直至會昌以後由石頭法系占盡上風。南宗已經完全融攝了牛頭禪,幾乎是不露痕跡地將老莊吸收過來,完成了中國禪宗的改造。清淨無為的宗教口號成為了佛教論認識論的基本準則,不起一念,任運自然的理想在南宗禪的“三無”原則下得到最好的體現——“無念為宗、無想為體、無住為本”。

中國禪的本體論(本心論)在儒家傳統里有著深厚的思想資源,也占據著中國哲學思想體系中的核心位置。禪宗的心性論思想主要肯定了人能夠實現內在超越的動力與立足點,肯定人的主體性在天地之間的至上與獨一。對於人的向上的道德追求的肯定,同樣體現在儒家與道家的原生觀念當中。佛性論立場在印度佛教中已經存在,但未得到充分強調,藉助於中國傳統中的人性論資源,它在禪宗關於成佛證真的解脫理論中得到了極大的發揮。體現為修道者實現內在超越的根本依據,以及提供極大能動性的主體思維力量。學佛與修禪,其實也無異於儒道兩家的心性陶冶與氣質修養。正是在這方面,佛教與儒道最終達成了理論與實踐的殊途同歸。共同的旨趣,使得中國的心性論實際上在佛教中和一般的中國哲學中間日趨接近,並會歸於一。作為宗教哲學的中國與印度的思想,其文化根據在於對人生的極度關懷和人生價值的實現構想。

人的社會生存與歷史地位及意義,從來都是一切宗教哲學的鵠的。中國的儒家從先秦以來一直關注君子與賢聖之學;道家則熱衷於追求成為至人與真人。儒家主張通過社會關懷與道德超越而實現理想;道家則主張實現內心的安寧與和平而擺脫凡俗。在中國佛教建立以後,儒家的基本思想傾向通過大乘佛教鼓吹的世與出世的統一性而在禪宗價值目標中合一;道家的放任自在精神則體現在禪者無心合道的宗教態度與實踐中。中國傳統中的兩個道德實踐內容——關心社會與個人修養二者——也都集中到了佛教關於佛性的發明與顯揚上來。佛格也就是理想的人格,物我合一,天人合一與大化自在,同自心作佛最終都聚到一點上來。中國佛教,無論天台、華嚴,尤其是禪宗,也對心性修養極為重視。學佛就是實現人的內心的價值取向的轉換或者革命,因此,中國文化中的儒釋道三家有著相似的人生取向,無論成聖證真還是成佛,都是生命潛在的價值意義的實現或顯現,又都最終回到個人與社會的責任與義務,個體與自然的和諧關係上來。它是一種“極高明而道中庸”的由超越向平實的回歸,也是一種“不依世俗諦不得第一義”的宗教生活意義的詮釋。安身立命、證真成道、解生脫死都不過是說人生如果有真實可言,或有價值可言,它首先依賴的是在此有缺陷的社會中的作為。理想的人格實現,在個人的社會道德的完成和提升。正因為如此,佛道儒三家在中國傳統中最終能夠相互認可,歸於一途。

(4)中國禪宗的高度主體性與主觀能動性中國禪宗的思想從宗教解脫的出發點和立場到達到明心見性頓然成佛的途徑看,都貫徹了禪門祖師自己宣稱的主體性原則——成佛不過是明了自性。這一解脫過程的理論前提也就是這樣一些基本命題:自心即佛、自性平等、生佛平等、自了自度等等。通過這一系列的高度主觀主義的命題,中國佛教禪宗將宗教解脫的對象與依據都鄭重其事地安放在修道者個人的自身和內心上。這種自信自立的思想,同印度佛教的主觀唯心主義一流是可以接續得上的。相傳,喬答摩佛在降生後,便以左手指天,右手指地,然後朗朗地宣稱“天上天下,唯我獨尊”。“唯我獨尊”的博大氣勢來源於對於自心坦蕩及自心含容一切的信心。佛在成就正覺後,夜睹明星便發出樣的感慨:一切眾生皆有智慧德相,只因煩惱覆障不得證得。其實為里已經包含了心性本淨的解脫依據與明心見性的解脫道路。

印度的佛性論有自性淨與自性覺的分別,這當中的細微區別是由後來的大乘發明和展開的。印度佛教一般傾向於稍顯靜態的性淨說,中國佛教經過吸收中國思想,更傾向於能動的性覺說。性覺,指向了像“明心見性”“明了自性”這樣的解脫認識過程。“心性本淨”是指人的心體本來寂靜、寂滅的,後起煩惱雖能覆蔽心性,但不是心的本性。“性淨”通常又分為兩種:一是心性原本寂靜,沒有雜染;二是經過努力修持,遠離一切煩惱而得寂靜。“性淨”說始於原始佛教,然而大力倡說的是部派佛教中的大眾部,後為大乘佛教佛性與“如來藏”說的源頭。“心性本覺”是指人的心體本來智慧光明、真實覺知,沒有迷惑妄念。此說《大乘起信論》有系統的闡述。“性淨”相對於煩惱而言,覺性則相對於愚痴而言,且直接與覺悟成佛相聯繫,由此並在成佛問題上引出一系列重大的新說。聯繫到性的本質屬性,也有牽扯進來了中國思想中最重視的性善性惡的討論。當然善惡可以說成是淨染,但中國思想中淨染有了強烈的道德含義。佛教認為惱亂身心不得安寧的煩惱是惡,要求得解脫就應當斷盡煩惱,證得菩提。煩惱與菩提是眾生內心的一大矛盾。中國佛教多數派別持眾生性善說,而天台宗人則主張眾生和佛同具善惡,善惡是天然的性德,佛也不斷性惡,一闡提也不斷性善,性惡教說成為此宗的重要特色。

佛性的有無,又關係到了眾生能否成佛的未來前途。“性有”意謂具有佛性,“性無”是指缺無佛性。中國傳統思想中早有關於成聖成賢的依據所在的討論,這是中國思想的高度倫理關懷所造成的。中國佛教各宗派成立的過程中,關於佛性是否本來存在的問題,也就引起中國佛教思想界長期爭論。爭論的焦點總會集中到一點:眾生是否都有佛性?出於傳統的孔孟人性本善論的思惟定勢,中國佛教宗派只能肯定一切眾生皆的佛性;其一般是持肯定立場的,也有一種觀點認為一部份人是沒有佛性的;其次,從心包萬理,萬法唯心的立場出發,只能說人心或一切有情的心性內已經有了至善的原理;也可以說這一原理普遍地為宇宙萬物所分享,這樣就不能不斷言:一切無情識者包括木石都有佛性。萬物有性總是容易通向“無情有性”的。

中國佛教的禪宗,尤其在宗密會通華嚴以後,依據《大乘起信論》一心開二門的理論,從三個方面來描述自心:也就是一體、二相、三用。由此“體、相、用”,佛教與禪都涉及了性與情(情緒、情感),性與理(在中國思想背景下,這也不是心與理)的關係。性與理是一是異,不僅中國佛教各宗派關心,儒家哲學更為關心。在許多情況下,“窮理盡性”是佛儒共同的立場。[⑨]

中國禪宗強調“萬法唯心”、“唯我獨尊”,充分地肯定了人存在的價值和主體地位,從根本上突出了原始佛教的“無神論”特點,也否定了超越於世界之上的人格神和上帝的存在,否定一般認識觀念論上的神權,肯定宗教解脫意義上的人權,突出了宗教修行當中的作為個體的人的主體意義。抽象地看,這是對人的高度推崇。在這個方面,它正好體現了中國社會當中已經有了的儒家的人本主義思想,儒家講仁者參於天地而成三,道家的至人也有超越日月天地而得自由的精神。禪宗認為,自心已經含攝天地,回歸或者顯明自心的博大與清淨正是達到圓融無礙的心靈自由的前提。體道見性的禪者已經自作主人,無需跪拜任何宗教偶像,所以禪師當中,有不看經不誦戒的,有呵佛罵祖的,有搗毀焚燒經像的。所以會有這樣的氣魄,都是因為堅信《壇經》里所說的:“經文明言自歸依佛,不言歸依他怫。自性不歸,無所依處。今既自悟,各必歸依自心三寶,內調心性,外敬他人,是自歸依也”。“汝今當信,佛知見者,只汝自心,更無別佛”。“一念迷佛是眾生,一念悟眾生是佛”。總之,現實個體的主觀心靈擴充出去成為了世界的主宰。

中國禪宗的“心性論”,從根本上看,是對於現實人生中的不足與缺陷的批判,而意在樹立一個對於生命自覺與生存自由的追求。在印度佛教中,它體現為早期佛教的自我清淨和入於涅盤,在大乘佛教出現後它以成佛為目標。佛教到了中國,它同中國原來就有的人性論傳統相結合,極大地擴充了其中心在人的活動中的主觀能力作用。抽象地看,儒家的成聖同佛家成佛是沒有什麼區別的;儒家講聖人稟性於天,自我充足;老莊講聖人無待,與禪宗的本性自性原來俱足其實是一個思路。中國佛教思想自禪宗成立便已經形成了她的核心思想體系。這一體系的目的當然是為宗教修持和解脫。它的思想根源就佛教而言,有本於印度大乘佛法的空宗和有宗體系。中國的佛教在繼承並發揮大乘悲智雙運教法的影響下,更融通了中國傳統儒道兩家思想,極大地發明印度的如來藏和佛性觀,將其等同於中國人的“心”與“性”,通過心性討論,豐富與擴充了人的主觀精神的能動作用,使“心”充溢於兩個方面:無論其為超越的還是現象的,宗教的還是社會的,精神的還是世俗的。從這一出發點上,用禪宗的佛性論體系來解釋說明中國佛教的以至中國哲學的宇宙論、認識論、實踐論,以及社會觀和歷史觀。在宗教解脫的領域內,禪宗深刻地反映出人在宇宙中的主體作用、人的主觀能動性、人對主觀世界的開拓和完善,精神主體對主客觀世界的把握與支配,同時也高度地謳歌了蘊涵在人類內心世界深處的智慧能力,展現了她所具有的無限創造性。

--------------------------------------------------------------------------------

[①]四五世紀南北朝時,禪法主要是罽賓有部系統的。如佛陀禪師等所傳。佛陀,又稱跋陀。其門下有慧光(地論宗南道派之祖)與道房。道房門下又出光稠、僧稠。其中,僧稠對北魏佛教之形成,影響深遠。當時的禪法也就主要是僧稠及稍後一點點的達摩禪。5世紀初,鳩摩羅什在長安介紹的禪法,其“五門禪”,綜合了有部諸師,世友、眾護、脅比丘等的說法。稍後,覺賢譯出了有部《修行方便禪經》,更系統地介紹了有部禪師達摩多羅和佛大先的禪法。被認為是“西域之俊,禪訓之宗”的此二人也都來自罽賓(今克什米爾)。

[②]房琯的《僧璨碑文》,記僧璨請慧可為他懺悔。慧可說:“將汝罪來,與汝懺悔。”僧璨覓罪不得。慧可就說:我已經為你懺悔了。禪宗有一則牚故,載《五燈會元》卷1,其稱:慧可曾對達摩說:“我心未寧,乞師與安。”達摩說:“將心來,與汝安。”慧可沉吟良久,說:“覓心了不可得。”達摩便說:“我與汝安心竟。”以“了不可得”為“安心”之法,是達摩“祖師禪”的本色。不過早期禪宗還是保留了印度傳統的小乘禪風,因為達摩畢竟還傳授了一種“壁觀”的安心法,叫做:“外止諸緣,內心無喘,心如牆壁,可以入道。”

[③]五門禪,亦即小乘的“五停心觀”:指不淨觀、慈悲觀、因緣觀、界分別觀、數息觀。《五門禪經要法》為劉宋時曇摩蜜多譯。其亦說到數息等五種之觀門。但其中以念佛觀取代界分別觀,稱為五門禪。另外,《維摩經》中言及了以無常、苦、空、無我、寂滅為對象和禪之受用。

[④]《壇經·坐禪品第五》“善知識,外離相即禪,內不亂即定。外禪內定,是為禪定。《菩薩戒經》云:我本性元自清淨。善知識,於念念中,自見本性清淨。自修,自行,自成佛道。”這裡的敘述順序正好是這樣的:先說六祖主張的“禪”與“定”都是些什麼?然後再說實行此“禪定”的目的和過程。

[⑤]當然以孟子為直接和最早。依其說,心是基礎是本源,而性是天理天則在心上的表現。“君子所性仁義禮智根於心。”又說“盡其心者,知其性也。知其性則知天矣。”(孟子·盡心上)。至於“性”,孔子說的“性相近習相遠。”(論語·陽貨)似乎只是說人的本性是普遍的共同的,這裡已經暗示了天然為善的含義,因為以後的《三字經》不會憑空,在這“性相近習相遠”前面,來一句“人之初性本善”的論斷。儘管《三字經》是很晚以後(南宋)才有的東西。

[⑥]如永明延壽的《宗鏡錄》中所說的“識精”即識知精明,就是眾生的“真心”。

[⑦]從延壽《宗鏡錄》卷一(《大藏正》第48冊)上討論“佛語心為宗”看,他已經把一切大乘佛教經典有關“心”的意義都糅在一起了的。他認為從印度到中國,從初祖到當下,不僅一脈相承的,而且諸宗諸典也都是同一個指向。“且如西天上代二十八祖,此土六祖,乃至洪州馬祖大師,及南陽忠國師、鵝湖大義禪師、思空山本淨禪師等,並博通經論,圓悟自心,所有示徒,皆引誠證,終不出自胸臆,妄有指陳。……(略)故圭峰和尚雲‘謂諸宗始祖,即是釋迦,經是佛語,禪是佛意,諸佛心口,必不相違。’……(中略)今且錄一二,以證斯文:洪州馬大師雲‘達磨大師從南天竺國來,唯傳大乘一心之法,以楞伽經印眾生心,恐不信此一心之法。’《楞伽經》雲‘佛語心為宗,無門為法門。’何故佛語心為宗?佛語心者,即心即佛,今語即是心語,故云‘佛語心為宗’。無門為法門者,達本性空,更無一法,性自是門,性無有相,亦無有門,故云‘無門為法門’,亦名空門,亦名色門。何以故?空是法性空,色是法性色,無形相故謂之空,知見無盡故謂之色。故云‘如來色無盡,智慧亦復然。’……(中略)南陽忠國師雲‘故《華嚴經》雲“應觀法界性,一切惟心造。”’……(中略)鵝湖大義禪師雲‘《維摩經》雲“法離見聞覺知。”……(中略)思空山本禪師雲‘《圓覺經》雲“妄認四大為自身相,六塵緣影為自心相。”’《楞伽經》雲‘不了心及緣,則生二妄想,了心及境界,妄想則不生。’……(中略)是故初祖西來,創行禪道,欲傳心印,須假佛經,以《楞伽》為證明。……(中略)如《首楞嚴經》雲‘圓明了知,不因心念,揚眉動目早是周遮。’如先德頌雲‘便是有倍句,動目即差違。’”

[⑧]宋代以降,佛道儒家三家都能從人性論亦即心性論出發談“三教同心”、殊途同歸。明紫柏真可說:學儒而能得孔氏之心,學佛而能得釋氏之心,學老而能得老氏之心,……且儒也,釋也,老也,皆名焉而也,非實也。實也者,心也。心也者,所以能儒能佛能老者也。……知此乃可與言三家一道也。而有不同者,名也,非心也。認為儒、道、佛三家所不同的是名稱,相同的是心,是本心,明確主張“心”即思想意識是三教成就理想人格的共同根據。強調“直指本心”是心性修養的共同途徑。早期(南北朝時)儒家學者還有多持反佛立場的,但也已經有人從世出世兩面來講儒佛各有責任,言下之意,儒佛服務於現實的不同方面“范泰、謝靈運每云:六經典文,本在濟俗為治耳,必求性靈真奧,豈得不以佛經為指南耶?”唐以後,儒者對於佛教的人生價值論、人性論,那怕是反佛者也還是膺服的,也有意吸收進儒家學說的。像韓愈、李翱這樣的衛道者雖然排斥佛教,但也認為:正心誠意是個人道德修養的出發點,修齊治平的事,還得從心上做起。在他們看來,心性是成聖的依據。這樣,心性論成為儒道佛三教可能會通的關節點。

[⑨]在天台哲學中,關於人性的討論深入到了性起還是性具的問題。性具,本來具足,性起,指隨緣生起。性具更多關心的是“性具善惡”說,即邏輯上講的天台宗“心具三千”說應同時主張“佛與眾生同具善惡”(性具善惡)。“性具說”和“性起說”關係到天台宗和華嚴的獨特學說,它從心性的功能、作用,而蔓延到中國佛教中的宇宙論、境界論和認識論等方面。